Es ist ja schön, wenn Menschen Ehrgeiz haben, aber der Autor Simon Spurrier musste mir nichts mehr beweisen.

Sein HELLBLAZER-Run von 2021 war grandios und ist einer meiner Lieblingshorrorcomics. Als man die Serie verlagsintern absägte, legte er nicht die Hände in den Schoß, sondern machte einfach weiter mit HELLBLAZER, nannte es aber jetzt DAMN THEM ALL.

Beide Werke habe ich hier besprochen (s. Links), beide Werke sind Höhepunkte frischer und intelligenter Horrorliteratur – daher war ich voller Vorfreude, als DC ihm letztes Jahr HELLBLAZER zurückgab.

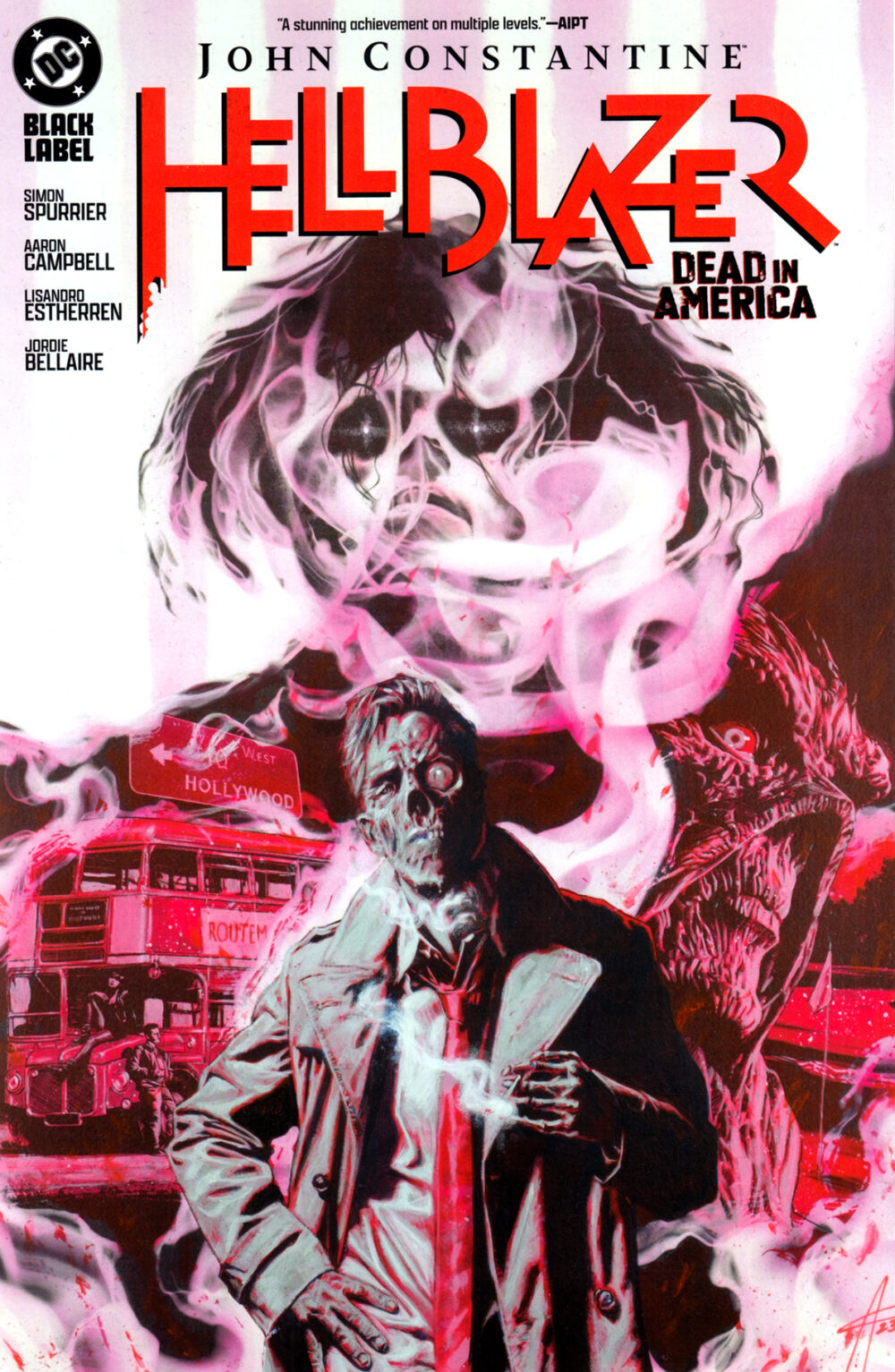

Heraus kam DEAD IN AMERICA bzw. TOT IN AMERIKA (seit Kurzem auch in zwei Bänden auf Deutsch bei Panini Comics). Und ich bin leider enttäuscht, weil Spurrier diese Gelegenheit offenbar nutzen möchte, um zu den Autorengöttern Neil Gaiman und Alan Moore aufs Treppchen zu klettern.

Snob (der ich bin) habe ich den Comic im englischsprachigen Original gelesen (s. Abbildungen). Sehr bald fragte ich mich, wie man dieses Material vernünftig eindeutschen will.

DEAD IN AMERICA ist ein ultrakompakter, irrsinnig dichter, sprachlich elliptischer und anspielungsreicher Stoff, präsentiert in vielen kleinen Sprechblasen, der im Englischen schon zur Schwafelei neigt. Das kann im Deutschen nur in die Hose gehen.

Ich habe höchsten Respekt vor unseren Übersetzer*innen, aber diese Seiten ins Deutsche übertragen zu müssen, ist ein Himmelfahrtskommando. Das Original zu lesen, ist bereits mühselig und wird zur Mitte des Bandes hin echt anstrengend.

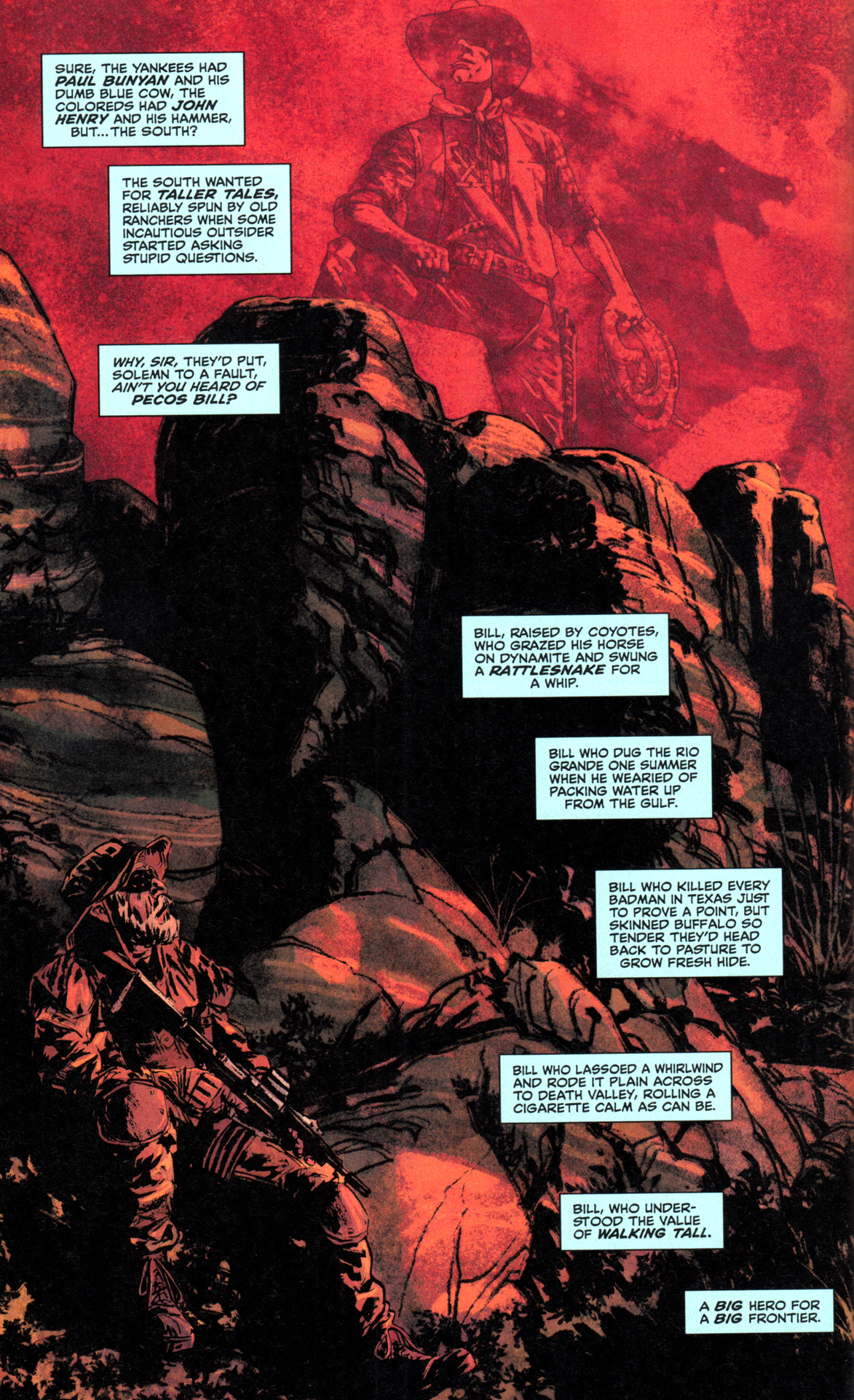

Denn Spurrier dreht diesmal das ganz große Rad, macht das Riesenfass auf: Um den Mythos von Amerika geht es, um seine Träume, Traditionen und Flüche.

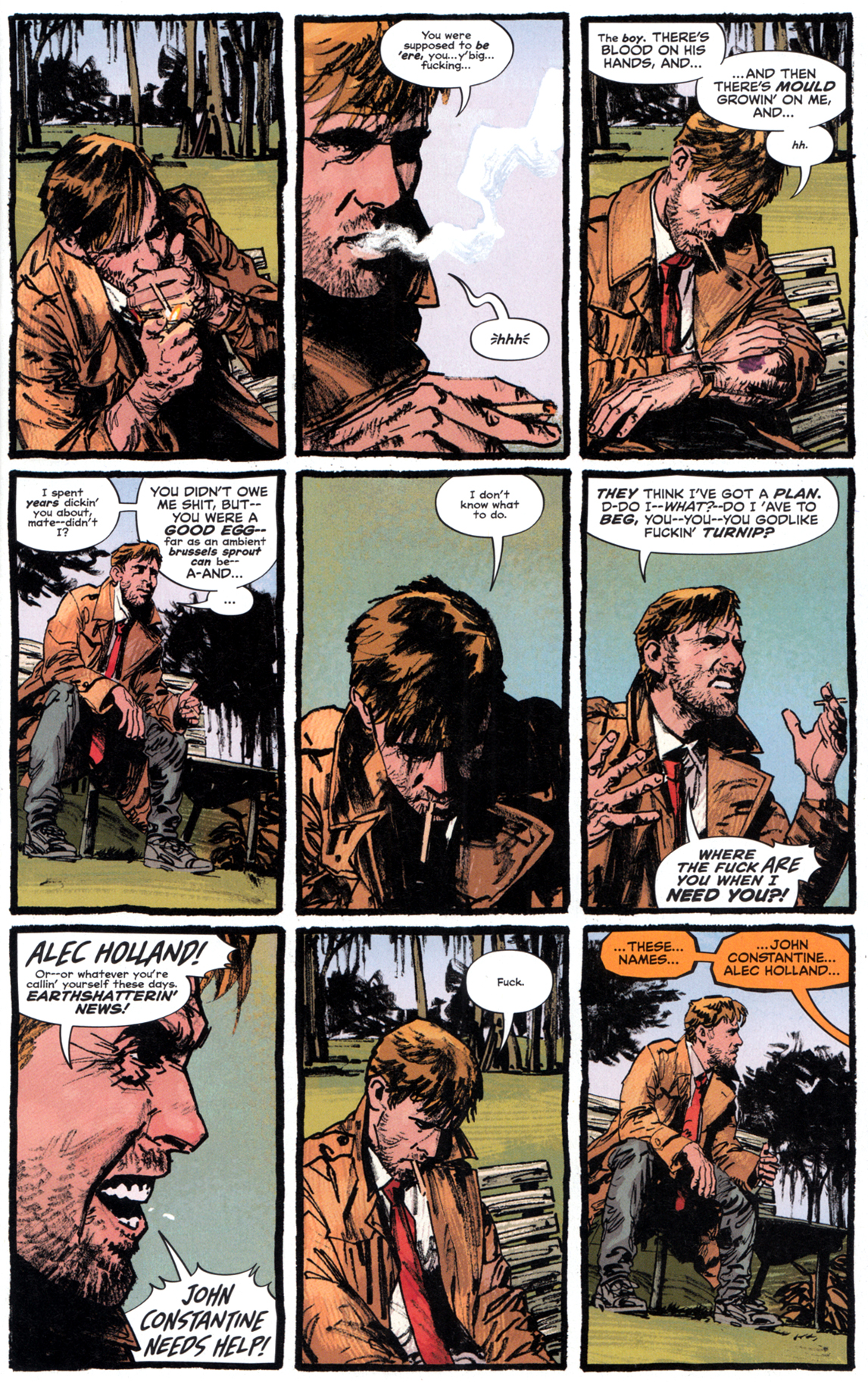

Gut, soll er machen, aber dann verpartnert er John Constantine mit dem Swamp Thing (und zwar mit Rückbezügen auf den legendären Run von Alan Moore) – und er strickt eine Handlung, die Motive aus Neil Gaimans SANDMAN-Saga verfolgt.

Meine Güte, lass es doch!

DEAD IN AMERICA schließt an die erwähnte Relaunch-Serie an: John, Natalie und Noah (der nun als sein Sohn bezeichnet wird) reisen in einem Londoner Doppeldeckerbus durch die USA und suchen Heilung für John.

Dem ist vor drei Wochen (Folgeschaden der letzten Abenteuer) das Herz stehengeblieben. Und später wird man Löcher in seinen Leib schießen, ohne dass es ihn tangiert. Heißt: Constantine ist ein lebender Zombie, aufrecht gehalten nur durch seine magischen Kenntnisse.

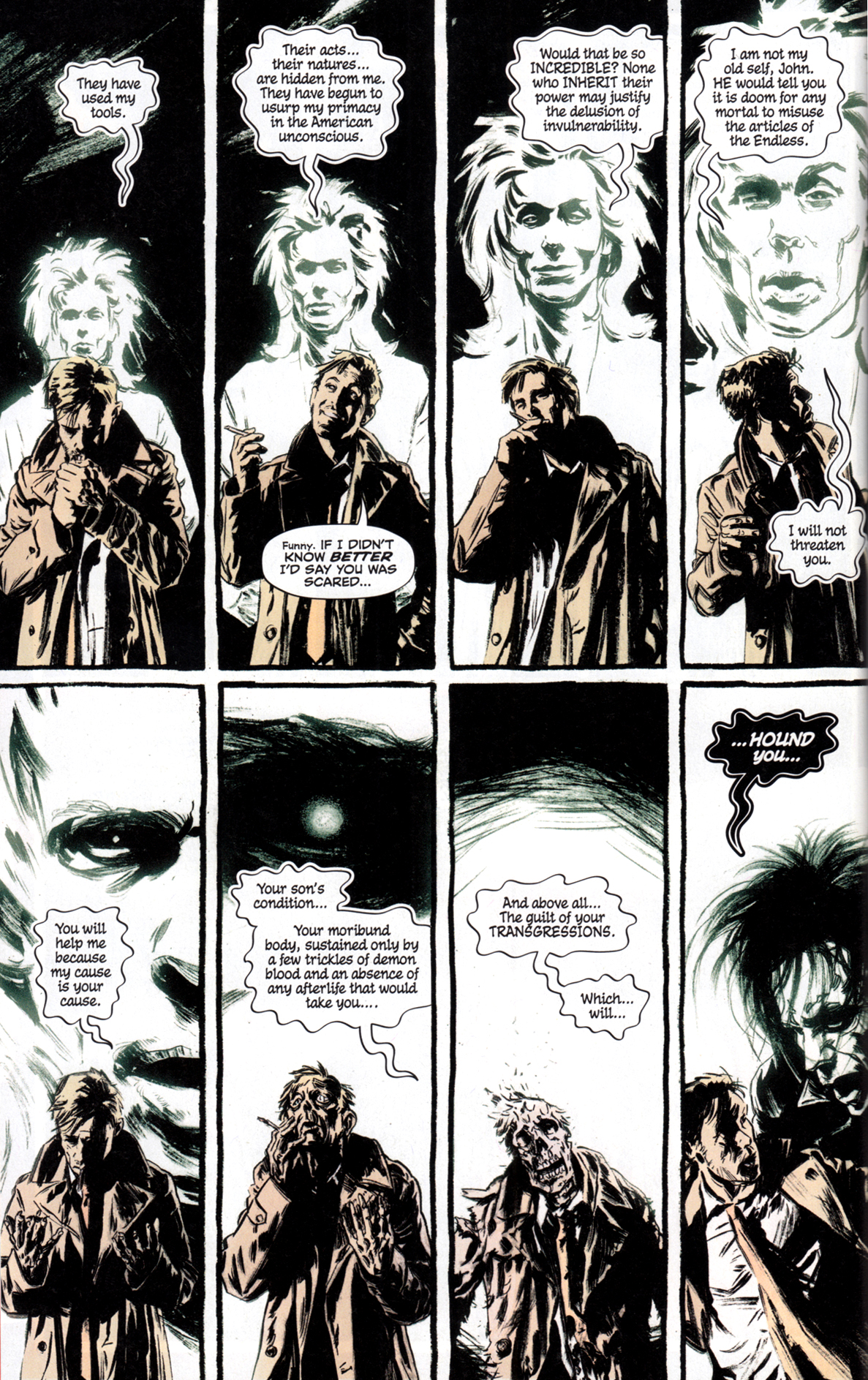

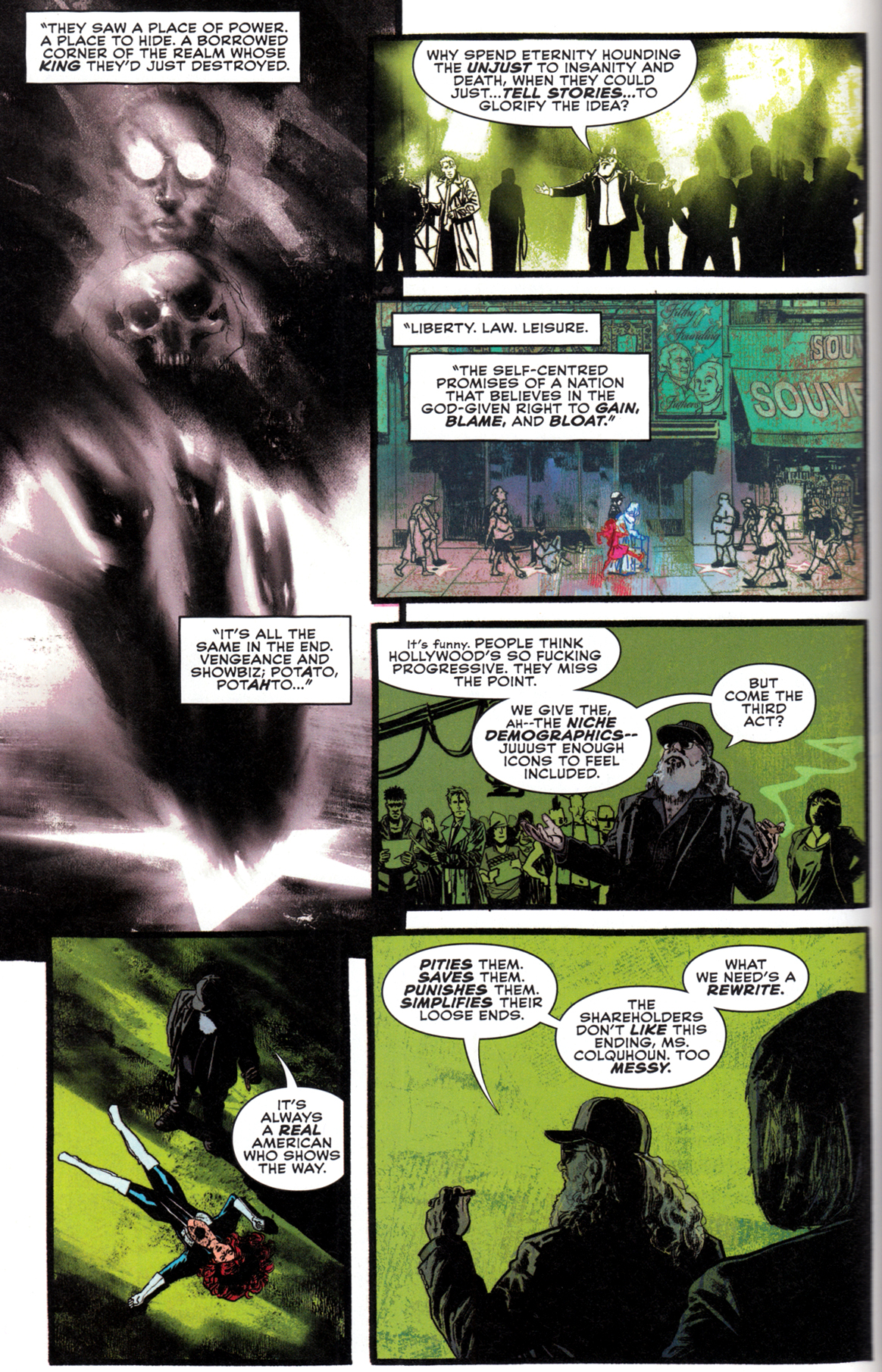

Kaum angekommen, erscheint ihm Dream (der Sandman, s. Abb. oben) und beauftragt ihn mit der Wiedergabe eines Beutels voller Traumsand, der magische Fähigkeiten hat und nun in den Händen der Furien aus SANDMAN ist, die damit den amerikanischen Traum umschreiben wollen.

Das ist in meinen Augen schon prätentiös und überwichtig konzipiert, aber es kommt von Heft zu Heft (insgesamt elf) immer … heftiger.

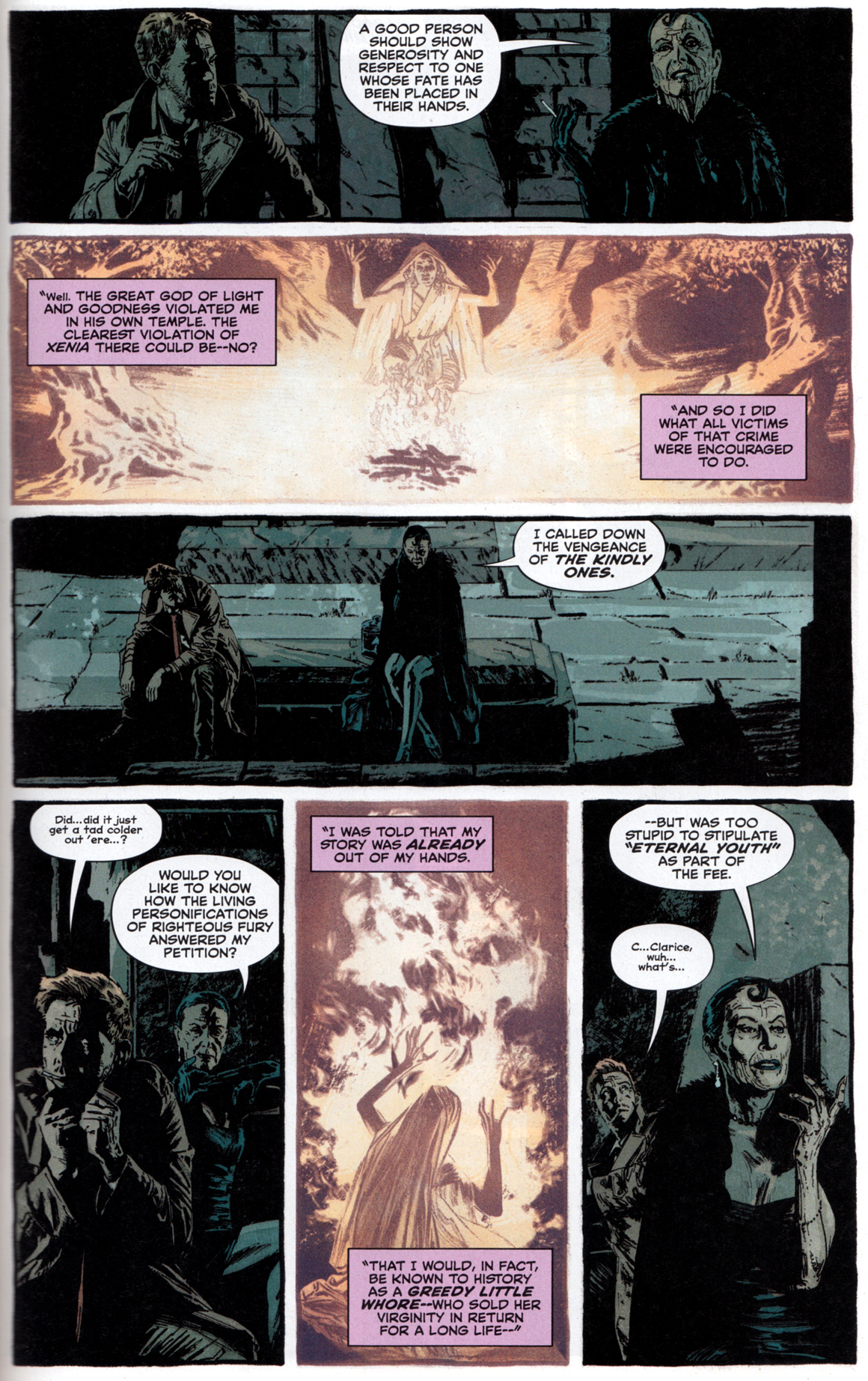

Erst erleben wir eine Begegnung mit Clarice Sackville, die einst ein griechisches Orakel war, das sich erst mit Traumsand, dann mit vampirischen Aktivitäten Unsterblichkeit verschafft hat.

Constantine benutzt sie, um das Swamp Thing zu reaktivieren, das verschollen war. Clarice wird daraufhin zum Flaschengeist (der sie zeitweilig schon einmal war) und reist fortan als allwissende Stimme aus einer Amphore mit.

Das ist noch ganz lustig, auf bierernst aber schaltet Spurrier im nächsten Kapitel, in welchem er uns (alles viel zu schnell erzählt) einen Milizionär an der amerikanisch-mexikanischen Grenze vorstellt: Dieser Vogel träumt von texanischen Mythos Pecos Bill und schützt sein Land vor Einwanderern.

Am Ufer des Grenzflusses erschießt er eine Mutter, die mit ihrer Tochter in die USA flüchten will. Der neo-imperialistische Geist der Furien ist in ihn gefahren: Das neue Dogma lautet nicht mehr Einwanderung, sondern Abschottung.

Jajaja, wir haben verstanden

Ist ja ehrenwert, dass Spurrier relevante Themen aufgreift und sein Konzept erfüllt – aber das ist mir zu hochtrabend.

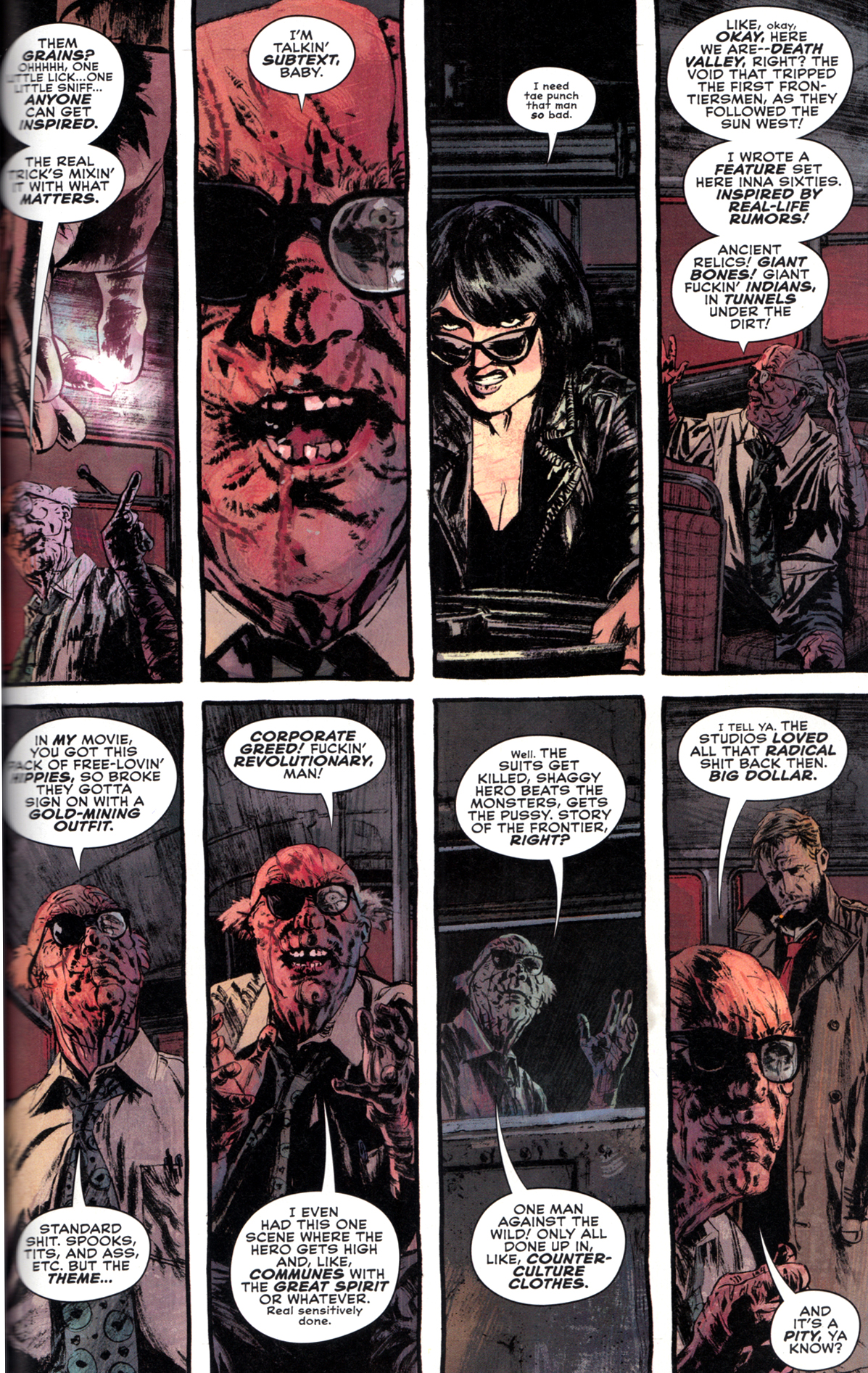

Denn in diese 20 Seiten packt er auch noch den Auftritt der nächsten Figur: Elliott Garner alias Dr. Diablo war ein Einwanderer, der sich der Hollywood-Society der 1950er-Jahre als Trendtherapeut andiente.

Bekannt mit der Clique um Roderick Burgess und Ethel Sykes (s. SANDMAN), hat sich Garner die Orakel-Amphore gesichert und am Traumsand geschnuppert und ihn für seine Zwecke eingesetzt.

Bis die Furien ihn aufspürten und den magischen Sand für ihre Absichten missbrauchten.

Nun gilt es, diesen Mr. Garner, der als Phantomreisender über die Highways Amerikas streift, in den Bus zu locken und ihn über den Verbleib des Traumsands zu befragen.

Unterwegs jedoch (Road Trip!) verklickert uns der Comic anhand von vier Einzelschicksalen weitere typisch amerikanische Besonderheiten. Wollen Sie mal raten, welche?

American Natives, Obdachlosen-Elend, Horrormythen und Comics!

Haken wir es so schnell und pflichtschuldig ab, wie es diese Klischees zulassen.

Zunächst trifft die Reisegruppe um John, Noah und Natalie auf einen alten Reservatsbewohner, der von seiner toten Tochter, kolonialen Verbrechen und verlorenen Traditionen spricht.

Dann begegnen sie dem Geist eines jungen Latinos, verstorben in einer Obdachlosensiedlung am Straßenrand, der keine Ruhe findet.

Ein nächster Exkurs handelt vom Chupacabra, dem ziegenfresssenden Dämon Puerto Ricos, sowie einer Tagung von Kryptozoologen in der Wüste.

Schließlich steigt ein verrückter, versehrter Senior in den Bus, der Bekanntschaft mit Dr. Diablos Magie gemacht hat: Der Mann ist Autor, trägt den Namen Iggy Ballat, kann seine Figuren lebendig werden lassen und wird von Constantine als „Metamancer“ erkannt.

Hier verquirlt Spurrier US-Literatur mit Filmhistorie („Traumfabrik“) und würzt das Ganze mit dem Auftritt einer Comicsuperheldin namens „The Toll“, die um sich zu schießen beginnt – bis John den alten Bock den Furien zum Fraß vorwirft.

Noch dazu gestaltet Zeichner Aaron Campbell manche dieser Seiten mit einer Meta-Spielerei: Der Metamancer stiehlt dem Hellblazer etwa eine Zigarette, indem er sich in Panel drei bückt und John die Kippe im vierten Panel aus dem Mund fischt, um sie im selben vierten Panel bereits genüsslich zu rauchen:

Himmelherrgottnoch. Hätten wir das nicht wenigstens lassen können?!

DEAD IN AMERICA kippt langsam in eine Parodie auf die Kunst des Comics …

Doch zurück zu Dr. Diablo: Mit dieser Figur greift Spurrier die Erfolgsautoren-Masche auf, vergessene Charaktere aus dem DC-Universum zu reanimieren.

Diese Figur lässt er dann auf den realen Schriftsteller T.S. Eliot treffen, der ihm was vorschwafelt von der Amphore des Orakels, die ihn inspiriert habe – und Spurrier zitiert aus dessen Hauptwerk „The Waste Land“, das wir natürlich allegorisch auf den heutigen Zustand der USA zu lesen haben und das motivisch durch den Comic läuft.

Damit tritt Spurrier in die Fußstapfen von Alan Moore, dessen Werke ein einziges Mosaik literaturhistorischer Zitate sind.

Ich sage: Graaaahhh!

Geht es nicht eine Nummer kleiner?

DEAD IN AMERICA aber läuft sich gerade erst warm. Constantine macht Garners Bekanntschaft, wird dabei aber aus der Gegenwart von Noah und Natalie gerissen. Die sind jetzt auf sich gestellt – und John verbringt mehrere Wochen mit Garner, hat sogar Sex mit ihm, reist erst zu Ritualplätzen im Yellowstone Nationalpark, dann sogar in die Hölle selber!

Dort gibt es ein Wiedersehen mit dem reimenden Dämonen Etrigan, auch der darf nicht fehlen. Im Inferno wird eine Menge gelabert, den Sinn dahinter habe ich nicht mehr ganz verstanden; am Ende des Kapitels jedoch hat John das Swamp Thing aus der Unterwelt befreit, Garner bleibt zurück – und die USA sind metaphorisch mit der Hölle parallelisiert worden. Hallelujah!

Holzhammer-Time!

Jetzt geht es nach Hollywood, wo wir Noah, Natalie und Clarice das Orakel wiedersehen. Die haben sich mit dem ollen Comicschreiber Ballat (den die Furien nicht verdauen konnten) zusammengetan und casten tatsächlich eine Filmproduktion für das Superfrauending „The Toll“.

Ist ja ganz witzig, doch Constantine (der ihre Hilfe braucht) wird von ihnen rausgeschmissen, woraufhin er beklagt, dass seine Freunde bereits den teuflischen Mechanismen der Traumfabrik ausgeliefert seien.

Um John wieder ins Spiel zu bringen, implementiert der Comic eine neue Figur: einen Möchtegernschauspieler namens Merle Ropeman mit Hang zu Verschwörungstheorien. Na, Bravo, haben wir das auch abgehakt.

Ropeman fühlt sich vom „woken Hollywood“ ausgebootet und dingt sich willenlos dem finsteren Filmproduzenten Mr. Dorman an, der den Dreh mit unseren Freunden an sich reißt.

Dorman ist die nächste neue, geheimnisvolle Figur, aber immerhin sind wir jetzt im Endspurt des Werks, das am Filmset kulminiert.

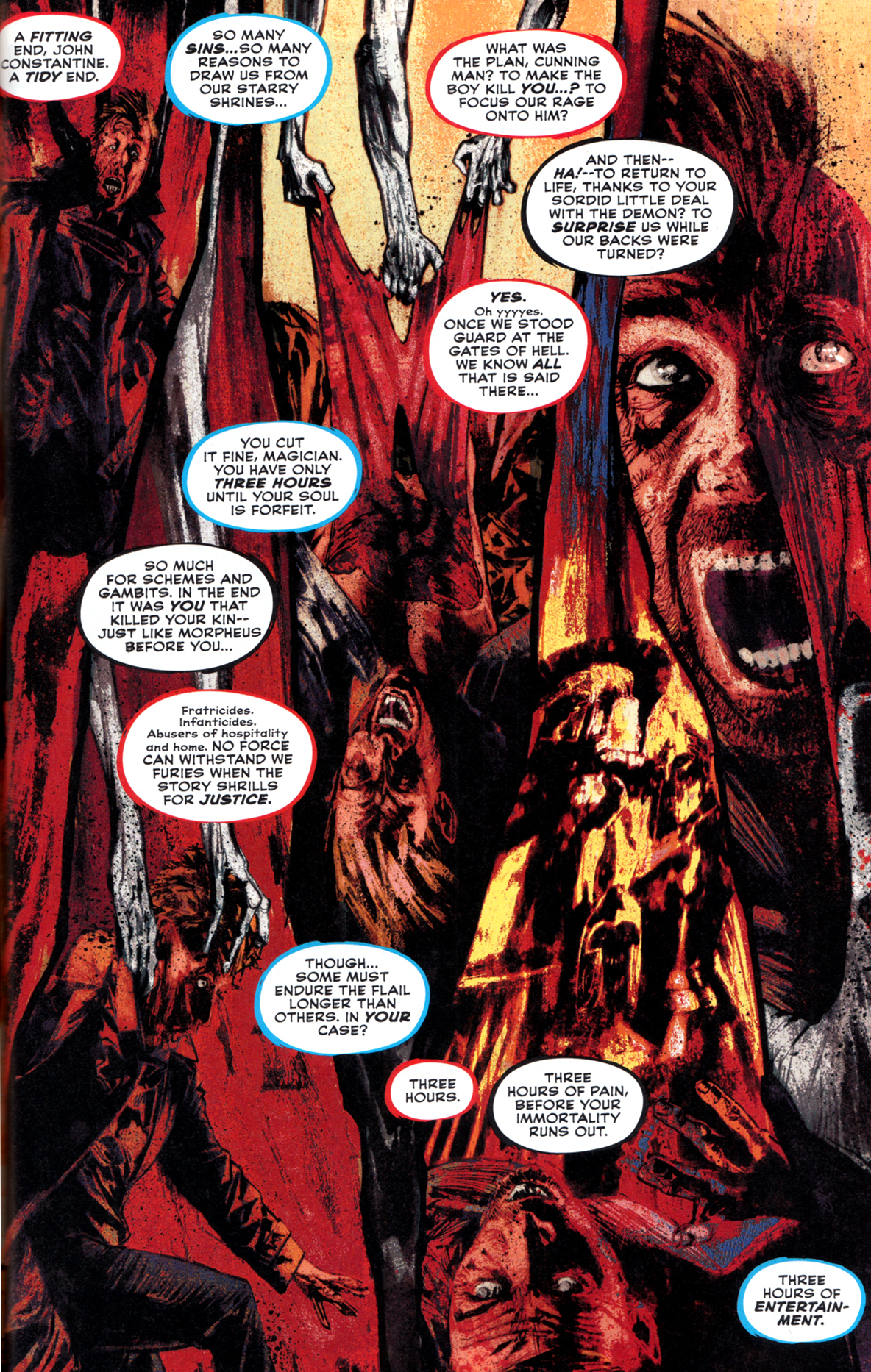

Gerne beschriebe ich Ihnen konkret, was noch passiert, aber es gerät zu einem großen Durcheinander von Figuren, die zu Boden gehen und wieder aufstehen, Herumgeschreie und mythischem Geraune der Furien – dazu treten noch Dream und Death hinzu, das Swamp Thing schaut kurz vorbei (das ich schon vergessen hatte!), John scheint am Ende und muss sich den höllischen Mächten stellen …

Aber ein HELLBLAZER-Band hält sich immer alle Optionen offen und DEAD IN AMERICA schließt mit einem Twist, den man hübsch oder auch abgeschmackt finden kann.

Das ist doch keine Blumenauktion hier

Der Comic präsentiert Charaktere am laufenden Band und pflanzt uns Themen noch und nöcher in die Birne, als wären wir Blumenkäufer, die die Arme voller Pflanzen bekommen!

Spurrier könnte so entspannt Spaß haben, wie er zuvor bewiesen hatte. Und es gibt eine Szene aus DEAD IN AMERICA, in der es funktioniert, in der er den Ball mal ein paar Seiten flachhalten kann.

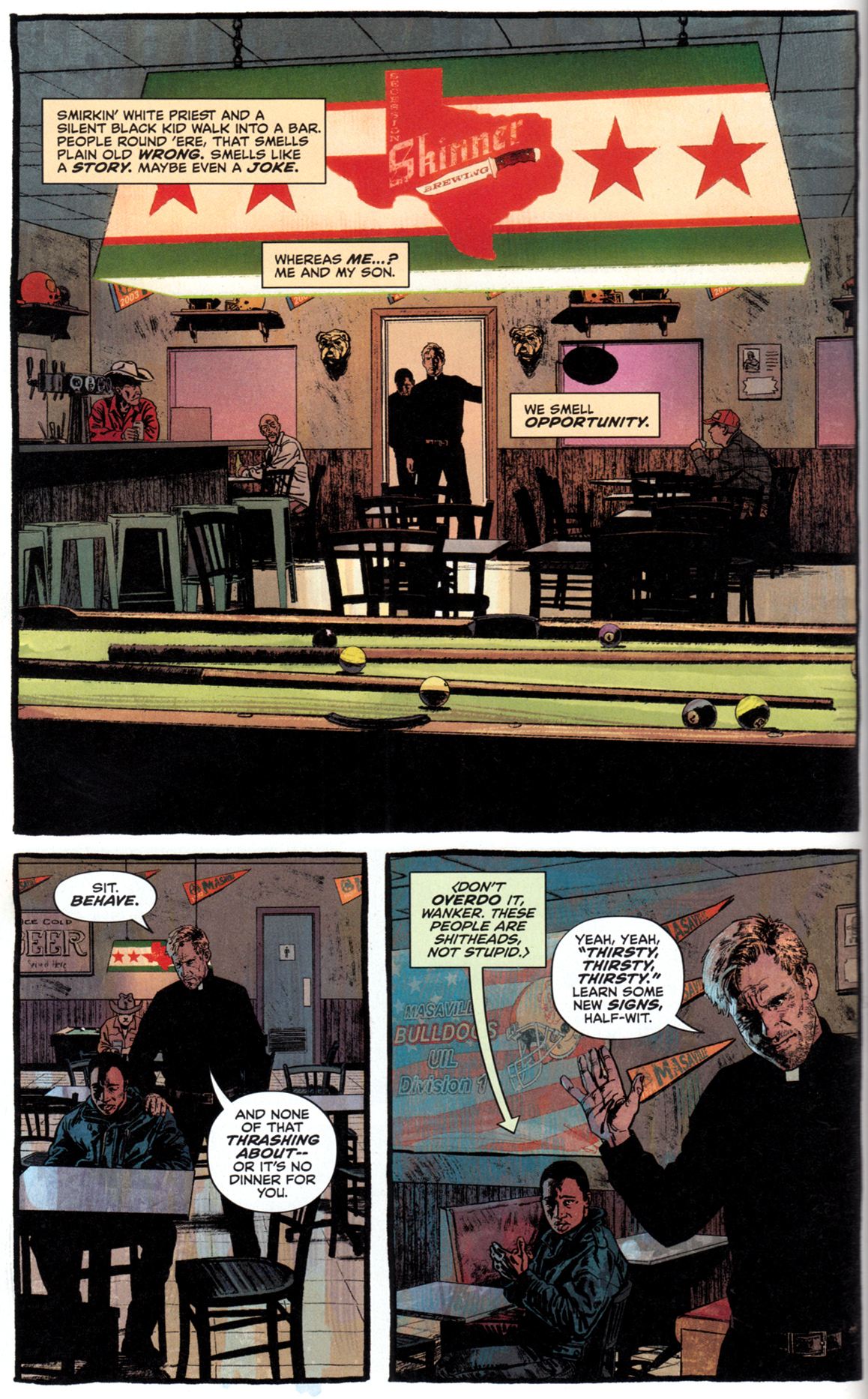

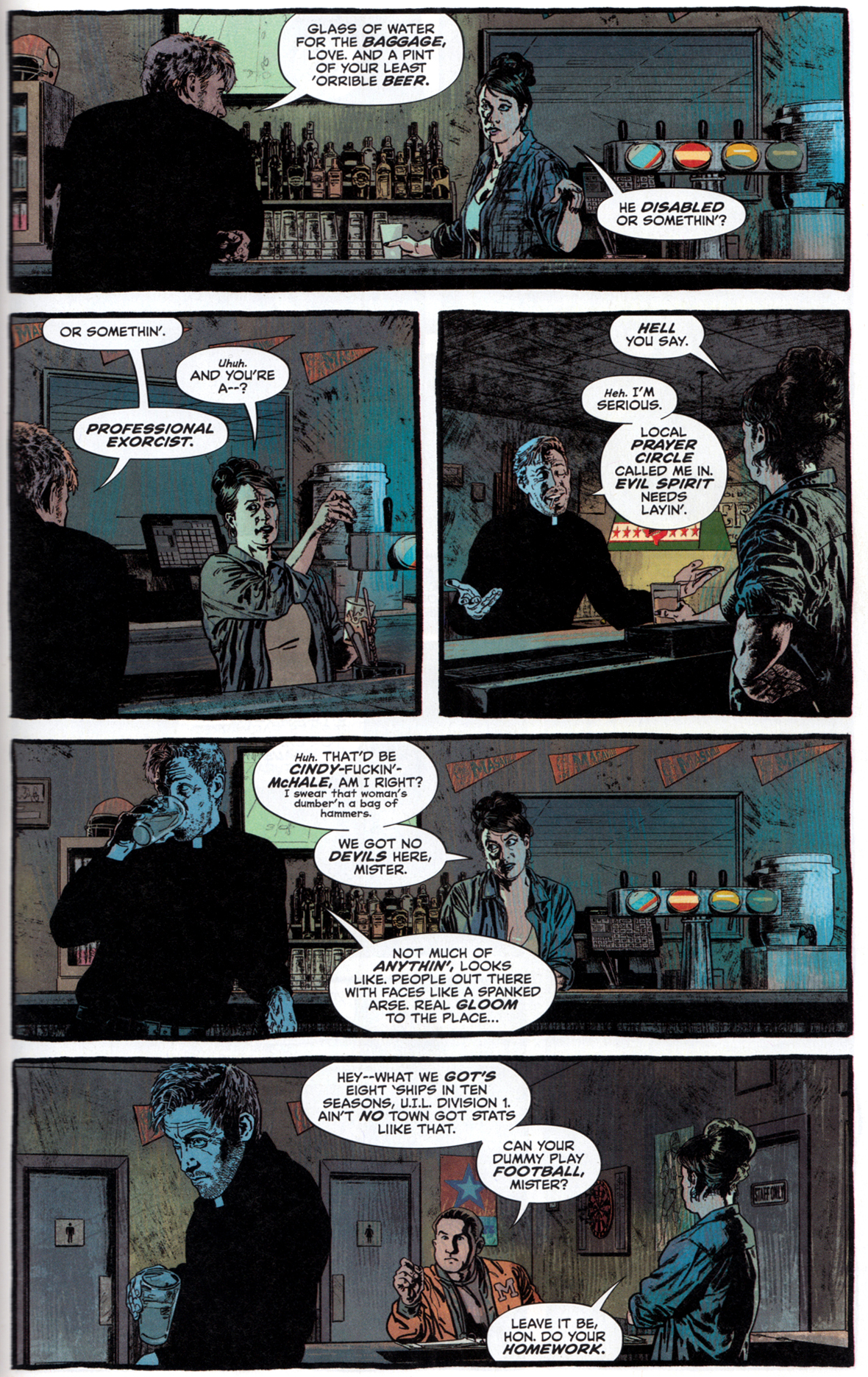

Im vierten Heft spaziert John in eine texanische Bar, hat sich einen Priesterkragen umgehängt und behauptet, Exorzist zu sein. Der stumme Noah begleitet ihn und spielt sein Medium, das den betroffenen Menschen helfen kann.

An diese Episode koppelt Spurrier die widerliche (und womöglich wahre) Geschichte einer vertuschten Vergewaltigung einer Frau durch die lokale Football-Mannschaft.

Das ist HELLBLAZER, mit lockerer Hand inszeniert, der dennoch ein gesellschaftlich relevantes Thema transportiert. Eine Episode, wie sie in THE BEST VERSION OF YOU gepasst hätte.

Ich ziehe meinen Hut, was Autor Spurrier alles in seine Geschichte gepackt bekommt (und seinem Konzept auch unterordnen kann), aber er überfrachtet seine Geschichte so elendig, dass es mir zumindest kein Lesevergnügen bereitet hat.

Ich habe nichts gegen komplexe, ausufernde Stoffe (s. meine Betrachtungen zu RORSCHACH, SEVEN SOLDIERS OF VICTORY oder PROMETHEA beispielshalber), doch DEAD IN AMERICA ist einer dieser Werke, durch die ich mich eine volle Woche lang durchbeißen muss. Spaß macht das keinen – und auch das Artwork hilft nicht dabei.

Zeichner Aaron Campbell hat seine Momente, aber prinzipiell ist mir sein Strich zu unruhig, seine Layouts zu wahllos arrangiert, im Ganzen einfach nicht ansprechend genug, um mir diesen Klopper augenschmeichelnd zu erleichtern.

Sie haben die Bildbeispiele gesehen, ich blättere auf Instagram noch ergänzend in den Band hinein.