Der in München lebende Künstler Uli Oesterle hat gerade einen Lauf mit seiner aktuellen Graphic Novel VATERMILCH (dazu auch Titelstory in der neuen COMIXENE, erscheint in zwei Wochen). Das folgende Interview ist ein „Überbleibsel“ dieses Features und kann aus Platzgründen dort nicht mehr erscheinen. Darum hier.

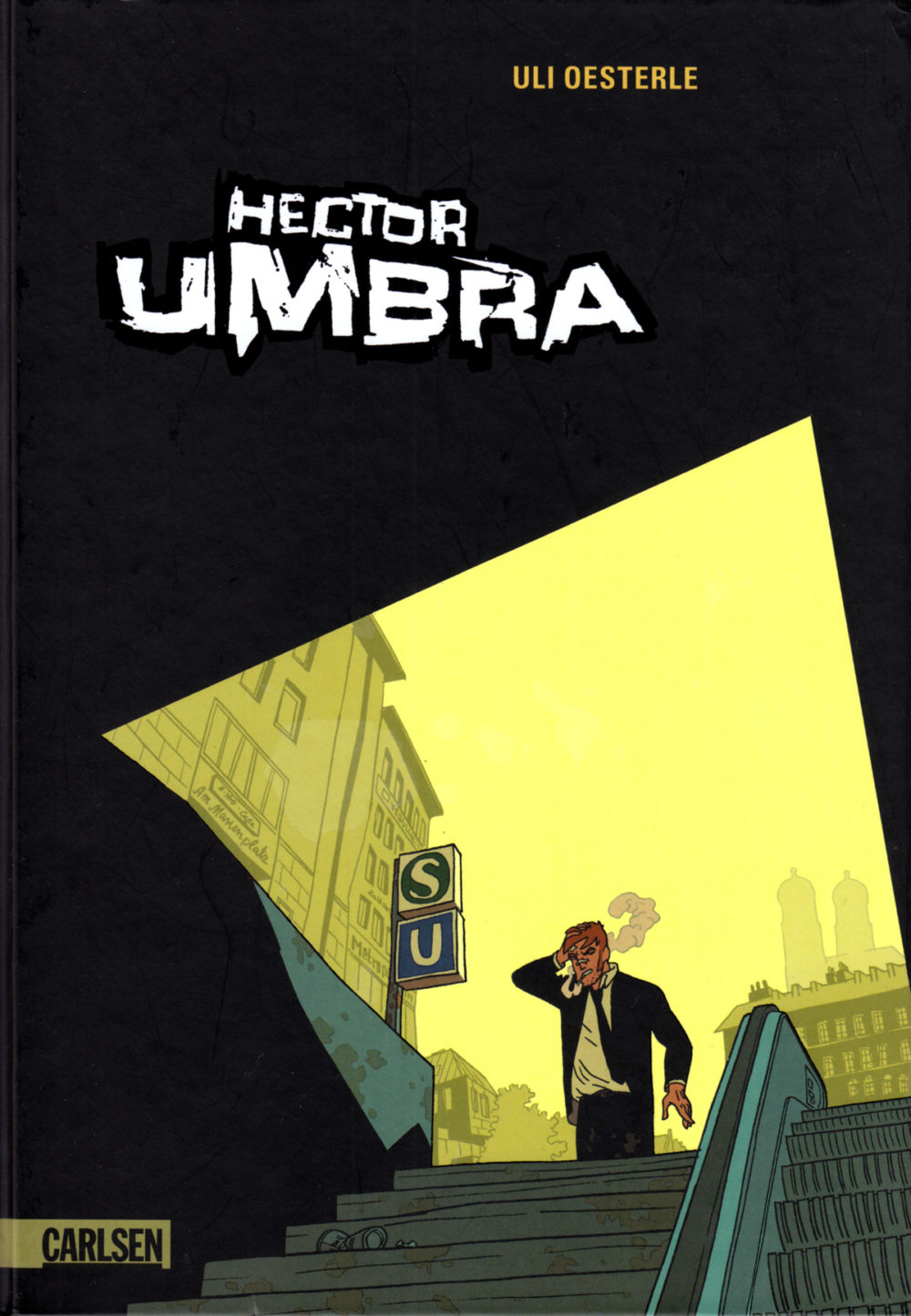

Ich befragte Oesterle auch zu seinem Comicroman HECTOR UMBRA (Gesamtausgabe 2009 bei Carlsen), an dem er gute acht Jahre gewerkelt hatte, immer wieder unterbrochen von Illustrationsaufträgen. Das auch im Ausland publizierte Werk trug ihm Nominierungen in Angoulême und Erlangen ein.

Das skurrile Abenteuer um drei Freunde, die eine Invasion gespenstischer Kreaturen verhindern, ist ein großer Wurf für den deutschen Comic: Originelle Ideen, narrativ toll verflochten, berührende Momente, cooles Personal, brillantes Artwork.

Hector Umbra bannt Visionen furchterregender Kreaturen auf die Leinwand – nur zu bald werden seine Ahnungen wahr: Im Münchner Untergrund tummeln sich fleichgewordene Hirngespinste und arbeiten auf die Irremachung der ganzen Welt hin!

Von HECTOR UMBRA zu VATERMILCH sehe ich eine stilistische Weiterentwicklung. Einen Schritt weg vom Genrecomic hin zur Graphic Novel.

So würde ich es etikettieren, siehst du es ähnlich?

Uli Oesterle: Schon für HECTOR UMBRA habe ich bei Carlsen um das Etikett „Graphic Novel“ gebettelt. Damals war das allerdings ein neuer Begriff und mein Wunsch wurde mir verwehrt. Alle haben gedacht, der Stoff sei komplett fiktional, da zum Beispiel „Aliens“ vorkämen. Der aufmerksame Leser wird aber gemerkt haben, dass die „Aliens“ fleischgewordene Wahnvorstellungen sind.

Die Hauptfiguren tragen wesentliche Züge von Freunden und mir selbst. In meinen Augen hätte HECTOR UMBRA das Prädikat „Graphic Novel“ durchaus verdient, auch wenn der Plot erdichtet ist.

Für VATERMILCH hat man mir dieses Label ohne mit der Wimper zu zucken gewährt. Der Plot orientiert sich zwar am Leben meines Vaters und an meinem eigenen. Dennoch ist auch hier die Geschichte zu großen Teilen erfunden.

Sie behandelt auf unterhaltsame Weise ein schweres Thema, nämlich eine zutiefst verkorkste Vater-Sohn-Beziehung und das Verschwinden eines liederlichen Vaters, dessen Alkoholismus und Obdachlosigkeit und die Auswirkungen auf das Leben seines Sohnes – also eine Geschichte, in der autobiografische Bezüge unmittelbar erkennbar sind. Deshalb ist mein Buch jetzt eine „Graphic Novel“. Ein Begriff, den viele in der Comicszene hassen. Zu Unrecht, wie ich finde. Denn es hilft dem Verkauf von Bildergeschichten, verschafft dem Medium ein breiteres, literarisch interessiertes Publikum.

Ist das nicht der alte Widerspruch von E-Kultur und U-Kultur, der in Deutschland nach wie vor präsent ist?

Uli Oesterle: Ich sehe VATERMILCH nicht als zwingend ernst an, aber durchaus als anspruchsvoll. Ich will jedoch nicht einfach autobiografisch irgendwas aberzählen, was haargenau so passiert ist – laaangweilig. Ich möchte nicht immer nur bei der Realität bleiben müssen, sondern habe mir ganz bewusst die Freiheit genommen, fiktive Elemente einzubauen, um einen dramaturgisch funktionierenden Plot mit einem sich steigernden Spannungsbogen zu erschaffen, der den Leser mitnimmt, unterhält und mitfühlen lässt.

Ich werde niemals eine bierernste, stinklangweilige und traurige Geschichte erzählen, die einen nur runterzieht. Ich möchte die Leser*innen nicht mit etwas belästigen, das ich selber nicht lesen wollen würde. So etwas gibt es schon viel zu oft.

Die Hirnwesen verfolgen ihren perfiden Plan mit Akkuratesse – und nehmen sich Zeit für einen klassischen Uhrenvergleich. So viel Zeit muss sein …

Ein deutlicher Einfluss auf dich ist José Muñoz mit seinem ALACK SINNER. Mir kommt es vor, als ob du sogar eine ähnliche Erzählphilosophie verfolgst, meint: Du richtest den Blick deiner Kamera oft weg von deinen Figuren hin zu einem Straßengeschehen, das nichts mit der Handlung zu tun hat. Ist das eine bewusste Entscheidung deinerseits oder grafischer Zufall?

Uli Oesterle: Das muss unterbewusst geschehen sein – aber ja, ich liebe die Bilder von Munoz, wie das Schwarz von Vorder- und Hintergrund miteinander verschmilzt. Auch Eduardo Risso imponiert mir mit seiner Art, in Bildern zu erzählen. Bei ihm passiert jede Menge im Hintergrund – eigene kleine Geschichten, die die Haupterzählung unterstreichen – während es in der Hauptgeschichte weitergeht.

Ich für meinen Teil achte drauf, dass ich Totalen drin habe, wo ich sie für notwendig erachte. Sie dienen dazu, dem Leser ein Gefühl zu vermitteln, wo man ist, wie es dort aussieht und welche Stimmung, Witterung oder Tageszeit herrscht. Diese Informationen sind wichtig für die Geschichte, dann kann man näher an die Figuren herangehen. Es funktioniert aber auch umgekehrt: Mit einem Detail beginnen und herauszoomen, je nachdem, wie es die Erzählung erfordert.

„Establishing shot“: Oesterle führt uns an die Frauenkirche, vor der zwei Helfer der Hirnwesen über Stereo-Effekte diskutieren.

Jedenfalls klebst du nicht nah an deinen Figuren.

Uli Oesterle: Mitunter schon – zum Beispiel, wenn es emotional wird. Wenn die Figuren „schauspielern“ müssen, löst man das am besten durch einen Close-up.

Ich möchte nicht immer dieselben Einstellungen benutzen. Mir ist wichtig, dass sich die Perspektiven ändern. Wobei man darauf achten muss, dass die Perspektiven nicht zu abenteuerlich werden und man keinen Achsensprung produziert, der den Leser nur verwirren würde. Manchmal stört mich das bei Risso.

Ein weiteres wichtiges Element ist der Text, Dialoge und innere Monologe. Da feile ich lange dran, das geht schon in der Manuskriptphase los und setzt sich bei der zeichnerischen Umsetzung fort. Sehe ich die Seite fertig gezeichnet vor mir, werden die Dialoge oft nochmal angepasst. Etwa weil die Mimik nicht richtig passt oder mir was Besseres einfällt. Es kommt vor, dass ich eine Sprechblase weglasse, was eine Szene stärker machen kann. Ich gehe hier nach Gefühl vor. Ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist, texte ich nochmal über alles drüber!

Diese Zeugen Jehovas sind nicht nur rabiat,sondern hoffen auf ein baldiges Ende der Welt – indem sie den Hirnwesen den Weg an die Oberfläche freiboxen.

Hat sich diese Arbeitsweise auch bei VATERMILCH bewährt?

Uli Oesterle: Bei VATERMILCH erschien es mir manchmal so, als hätte ich zu wenig Text. Ich will nicht, dass die Leute zu schnell durch meine Bücher durch sind. Wenn ich in einer Viertelstunde eine Graphic Novel ausgelesen habe, fühle ich mich als Leser verarscht.

Auf der Seite, wo Rufus nachts in den Isar-Auen auf die Wittelsbacher Brücke zugeht, habe ich deshalb noch Text eingefügt, und zwar aus den Erfahrungen, die ich selber auf der Straße gesammelt habe. [Im Rahmen einer Kunstaktion verbrachte Oesterle drei Tage auf der Straße, Anm. d. Red.]

Es war mir wichtig, auf den Alltag Obdachloser einzugehen. Die Geschichte bekommt dadurch mehr Tiefe und man kann eher nachvollziehen, wie Obdachlose sich fühlen und auf den schnöseligen, überheblichen Protagonisten reagieren.

Bei der Text-Bild-Balance muss man für ein ausgewogenes Verhältnis sorgen und darf nicht ins Schwafeln verfallen. Ich sag mal frech: Geschwafel à la Frank Miller. Das klingt vielleicht anmaßend. Er ist ein Meister seiner Zunft, aber er redet einfach zu viel. Da könnte man gut 80 Prozent des Textes streichen.

Ohne viel Worte lässt Oesterle auf den ersten Seiten die Figur Joseph mit dieser symbolischen Sequenz aus dem Leben scheiden. Zugleich berührende Referenz an den Menschen, der Pate für die Figur stand.

Ein guter Comic sollte ja nur so viel Text wie nötig enthalten …

Uli Oesterle: Die Texte sind der Klebstoff, der die verschiedenen Zeitebenen miteinander verbindet und Übergänge zur nächsten Szene schafft. Er hält die Geschichte zusammen. Gedankliche Lücken oder Irritationen kann ich so schließen. Was sage ich am Ende der einen Szene und was am Anfang der nächsten?

Für mich funktioniert HECTOR UMBRA als kurioser Genre-Mix: Neo-Noir-Krimi trifft auf Oldschool-Science-Fiction im Stil von „Metaluna IV antwortet nicht“. Wie hast du diesen Cocktail komponiert?

Uli Oesterle: Ich mochte schon immer diesen detektivischen Erzählton von Raymond Chandler. Versetzt in eine heutige Zeit hat mich das gereizt. Zudem noch in dieser Clubszenerie, die eigentlich nicht zu dem Ton passt. In Verbindung mit München, das auf ganz andere Weise gezeigt wird, als man es gewohnt ist.

Das ist zwar nicht unbedingt neu, mischt man aber die Zutaten richtig, kann was draus werden. Eben ein kruder Genre-Mix, der in keine Schublade passt. Das wiederum kann auch zum Problem werden, denn die Menschen brauchen ihre Schubladen.

Mit viel Münchner Szenerie verschafft Oesterle der Story Bodenhaftung und (bei aller Skurrilität) Glaubhaftigkeit.

Jetzt musst du uns aber verraten, wo du die Idee für diese Wesen her hast, eben keine Aliens, sondern „externalisierte Wahnvorstellungen“, mit ihren offenen Gehirnen.

Uli Oesterle: Ich hatte zunächst die Idee einer Untergrundorganisation. Irgendwann schlug ich die Brücke zum Unterbewusstsein und kam darauf, dass diese Organisation genauso gut aus uns selbst heraus entstehen könnte – aus „Hirngespinsten, Kopfgeburten“, wie es der Imperator Lego Bulosa ausdrückt. So entstanden diese fleischgewordenen Wahnvorstellungen…

Wenn man meine Werke verfolgt, zum Beispiel KOPFSACHEN – die heißen ja nicht umsonst so – stößt man immer auf Wahnsinn, auf Geisteskrankheiten, auf Halluzinationen. Das liegt darin, dass ich mit Anfang Zwanzig einen mehrwöchigen Gedächtnisausfall hatte. Was damals für mich extrem erschreckend war, ist für mich glücklicherweise glimpflich ausgegangen und stimmt mich seitdem eher dankbar, denn so habe ich mein Thema gefunden.

Die absonderlichen Fehlschaltungen des menschlichen Gehirns schwingen immer mit und spielen auch in VATERMILCH eine Rolle. Das Gehirn ist nach wie vor ein Mysterium. Mit dem Tod meines Vaters hat sich dieser Kreis für mich geschlossen, denn auch er hatte – in viel massiverer Form als ich – aufgrund seines jahrzehntelangen Alkoholismus starke Probleme mit seinem Gedächtnis und erkrankte am Gehirn, weshalb er viele Jahre seines Lebens bis zu seinem Tod unter Aufsicht verbringen musste.

In deiner Kurzgeschichte „Kopfschmerzen“ findet sich ja bereits das HECTOR-UMBRA-Thema der fleischgewordenen Wahnvorstellungen. Flapsig gefragt: eine Fingerübung?

Uli Oesterle: In gewisser Weise eine Initialzündung für HECTOR UMBRA, jedenfalls habe ich daran angeknüpft.

In meinem ersten Büchlein SCHLÄFENLAPPEN-FANTASIEN haben viele Geschichten diesen Mystery-Aspekt, da bin ich sicher auch von der Serie „Akte X“ beeinflusst.

Ich mag das bis heute.

Nicht so flapsig gefragt: Bewegt dich die Angst vor Wahnsinn, vor dem Kontrollverlust, den du damals erfahren hast?

Uli Oesterle: Sicher. Ich hatte damals eine Heidenangst. Ich dachte: Entweder sterbe ich jetzt oder ich muss in die Klapse. Es waren die Symptome einer Aphasie, begleitet von Sprachstörungen und ich habe nicht mehr verstanden, was mir gesagt wurde. Ich konnte auch nicht mehr lesen, Zeichen und Zahlen nicht mehr übersetzen.

Ich war der totale Partygag, weil ich absolut wirres Zeug geredet haben muss. Ich war 23, offensichtlich verrückt geworden und in diesem Zustand tatsächlich auf Partys unterwegs.

Der Grund lag wohl in übermäßigem Haschischkonsum, den ich von Null auf Hundert hochgefahren hatte. Eine Art allergischer Reaktion des Gehirns.

Vor kurzem habe ich erfahren, dass es keine Aphasie gewesen sein kann, da einen diese nicht mehr verlässt. Vielleicht war es ein Schlaganfall – ich weiß es nicht. Bis heute konnte mich niemand wirklich aufklären.

Mich begleitet deshalb aber keine ständige Angst. Ich fürchte eher, dass ich vielleicht ein Kandidat für ein hoffentlich viel späteres Alzheimer-Leiden bin.

(Im Folgenden drei Seiten Rave-Party-Wahnsinn …)

Begreifst du dein Comicschaffen als Ventil für diese Form der Verarbeitung?

Uli Oesterle: Ja, ein Ventil oder auch als Auseinandersetzung mit dem Schicksal meines Vaters wie jetzt in VATERMILCH.

Ich kann mir eine Frage zum Männerbild in HECTOR UMBRA nicht verkneifen. Hector und seine Freunde Frantisek, Osaka und Joseph trinken, rauchen, huren, prügeln sich. Wie nah siehst du diese Figuren an der Realität oder ist das für dich Realität?

Uli Oesterle: Sehr (lacht). Nein, ich übertreibe natürlich. Aus dramaturgischen Gründen und vom Unterhaltungsaspekt her ist es mir aber wichtig, die Sau rauszulassen. Ich will die Leute unterhalten, ich will, dass sie lachen können und vor allem will ich sie nicht langweilen.

Das eigentliche Thema ist ja die Freundschaft dieser vier Männer: Hector Umbra ist ein bisschen wie ich, Osaka ist ein guter Freund, den ich nicht nennen möchte, Frantisek ist mein Kumpel Boris, der jetzt in Berlin wohnt und ebenfalls Comiczeichner/ Concept-Artist ist – und Joseph ist mein verstorbener Freund und Rock-Musiker Alexander. Ein Grenzgänger, der alles mitgenommen hat, was er kriegen konnte und immer am längsten durchgehalten hatte. Er musste sich irgendwann jüngeres Personal suchen, weil wir nicht mehr mit ihm Schritt halten konnten. Letztlich hat ihn das sein Leben gekostet.

Hectors Wiedersehen mit dem verstorbenen Joseph im „Toten Winkel“, einem kneipenartigen Jenseits. Der Freund bringt Hector auf die Fährte der Verschwörung.

Ich hab mal am Rand der Medienwelt gearbeitet, Zeitungen und Filmproduktionen. Ich weiß, dass es solche Männer gibt oder gab – ist das heute passé? Ist Hector Umbra ein Fossil, der letzte Macho?

Uli Oesterle: Ich sehe ihn gar nicht so als Macho, es gibt ja auch eine Szene, wo er Probleme im Bett hat. Was ich gerne mache, ist, Klischees zu verwenden, um sie irgendwann wieder zu brechen. Hector sieht vielleicht aus wie ein Macho, ist aber eigentlich ein einfühlsamer Typ, der sich auch nicht ungebührlich gegenüber Frauen verhält. Anders liegt der Fall bei Frantisek (lacht)!

Was hast du eigentlich gegen „Jägermeister“? Ich frage, weil deine Figuren in HECTOR UMBRA ihn immer angewidert ausspucken.

Uli Oesterle: (lacht) Ich kann das Zeug nicht mehr trinken! Es gab ein oder zwei Dekaden, wo man das nur gesoffen hat – da kam man nicht drumrum. Aber sie spucken es ja sowieso nicht aus, sie machen eher ein lautes Geräusch – eine Mischung aus angewidert und Show: „Baaaah!“ – in Anlehnung an Dale Cooper aus „Twin Peaks“: „Pfaaah! Guter Kaffee! Und heiß!“

In der Tat kommt der Humor nicht zu kurz: Der schwarze DJ Lester Birmingham entpuppt sich als urbayerischer Provinz-„Hubbsi“ und der teuflische Anführer der Hirnis führt bloß den kümmerlichen Titel „Imperator von Südbayern“. Hast du bei den beiden Figuren lange über solche Fallhöhe nachgedacht oder entstand das aus dem Moment heraus?

Uli Oesterle: Bei mir hat vieles einen Ursprung in realen Personen oder Dingen, die ich so erlebt habe, was ich dann gnadenlos überhöhe und ausschlachte. Beispiel Hubbsi: Es gab/ gibt in München einen großen, sehr kräftigen, stark tätowierten, mittlerweile in die Jahre gekommenen Punk mit Riesen-Iro, der sich „Lebra“ nennt. Später habe ich erfahren, dass sein bürgerlicher Name Jürgen ist, er aus dem Allgäu kommt und als „Diskojürgen“ Platten aufgelegt hat (lacht). Das habe ich zum Anlass genommen, daraus Lester „Hubbsi“ Birmingham zu formen.

Mehr Uli Oesterle in COMIXENE Nr. 136, ab Ende August erhältlich (Abo stets empfohlen).

HECTOR UMBRA scheint derzeit nicht verlagslieferbar zu sein, ist aber antiquarisch problemlos zu bekommen (Medimops, Amazon, Ebay) – achten Sie darauf, die oben abgebildete Gesamtausgabe zu erwischen. Das Werk ist auch in Einzelbänden veröffentlicht worden …

Unsere Empfehlung auch nochmal im Blätterfilmchen auf Instagram: