Wäre eine Welt ohne Männer nicht eine bessere Welt?!

Das kann man sich fragen, und Valerie Solanas hatte 1967 für sich die Lösung gefunden: aber sicher. Ihr Weg in diese sonnige Zukunft lautete: Bringt die Kerle alle um!

Denn „Scum“ ist nicht nur das englische Wort für „Abschaum“ (gemeint sind die „Herren der Schöpfung“), sondern auch pfiffiges Akronym für „Society for Cutting Up Men“.

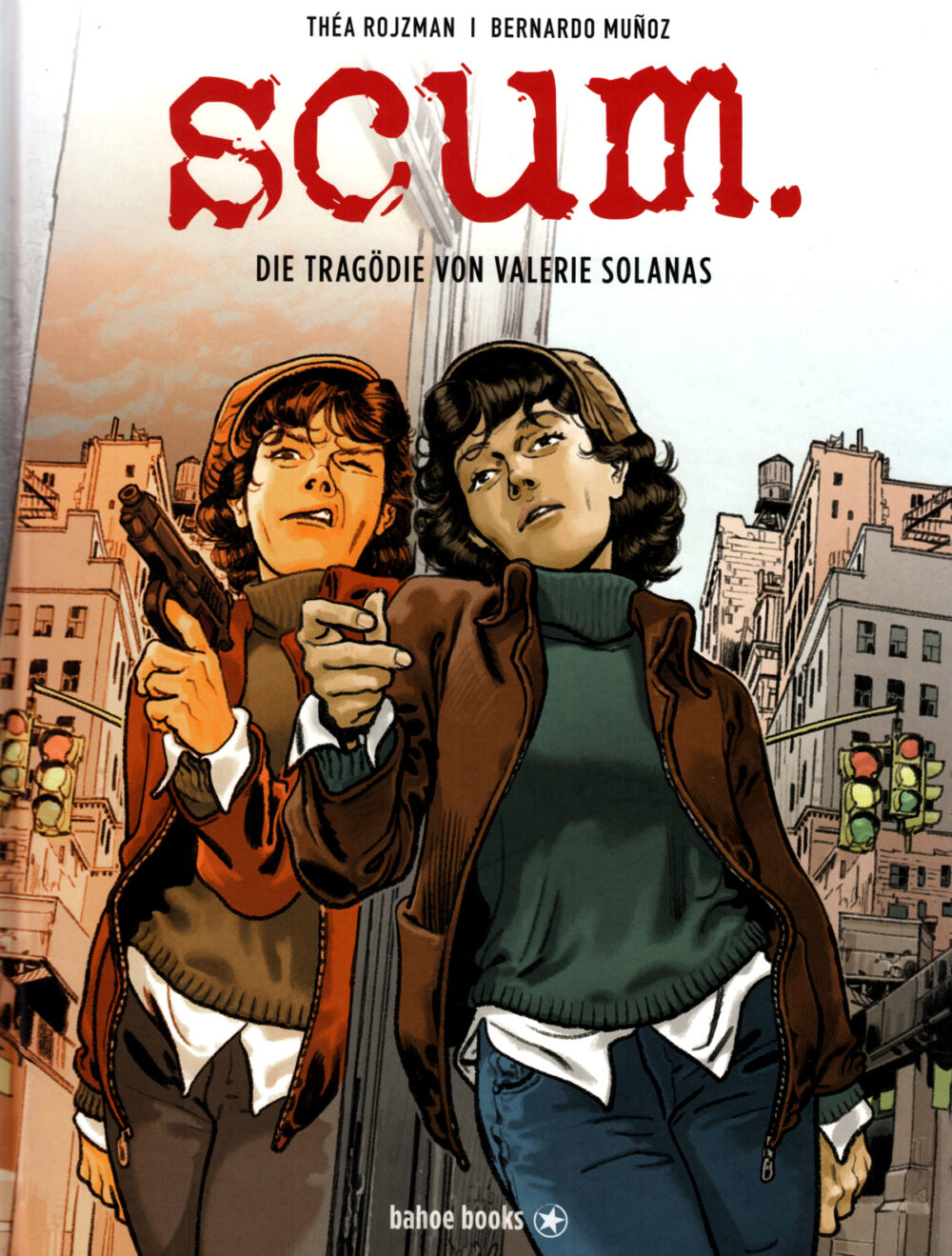

SCUM, der Comic, erinnert an die US-amerikanische Radikalfeministin Solanas und setzt ihr ganz bescheiden ein Denkmal.

Da Ihnen momentan wahrscheinlich noch der Gedanke „Wat, alle Männer killen?“ durch den Kopf schwirrt, schauen Sie sich doch vorab diesen kurzen Erklär-Clip von „arte“ über Solanas und ihr Manifest an:

Eine merk-würdige Frau

Der Comic geht nicht chronologisch vor, sondern fokussiert sich auf die fatalen Jahre in New York – erlaubt sich aber erklärende Rückblenden in die Jugend von Solanas.

Diese Vergangenheit wird uns als Hillbilly-Einsamkeit auf dem Land verkauft. Ob das authentisch ist, weiß ich nicht, denn Solanas wuchs im Städtchen Ventnor City, New Jersey, an der Atlantikküste auf.

SCUM transportiert in diesem Setting jedoch die Verlorenheit und Hilflosigkeit der Hauptfigur sehr viel besser.

Es gibt hässliche und erschütternde Szenen von Prostitution und Missbrauch in diesem Comic (s. o. durch den Vater), die erspare ich Ihnen im Folgenden, weise aber darauf hin, dass SCUM verstören kann.

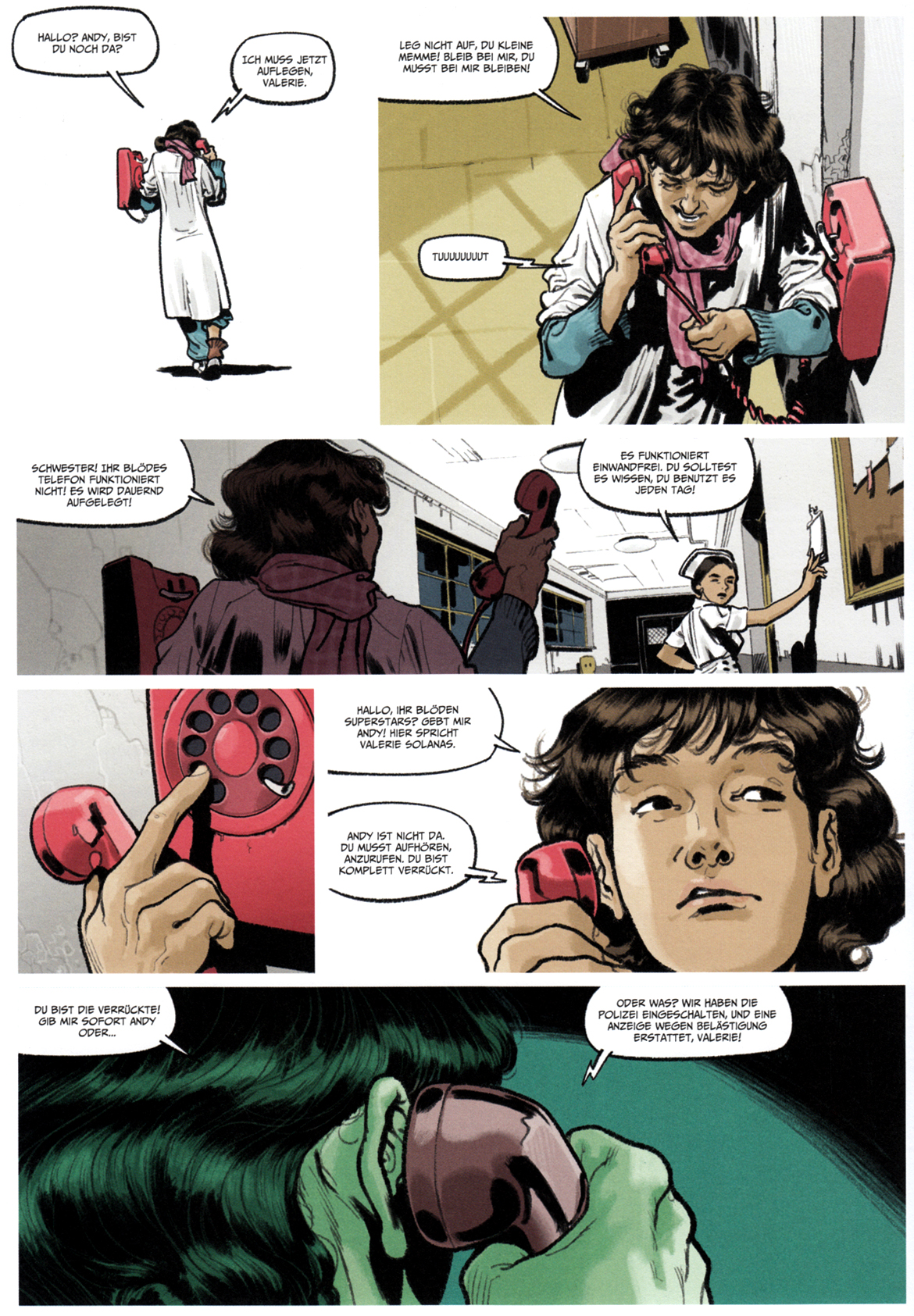

Im späteren Leben ist Solanas mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert worden. Eine Sichtbarmachung derselben erleben wir als „Astral-Ich“, das ihren Körper verlässt und die Situation von außen kommentiert.

Gut vorstellbar, dass diese Ich-Abspaltung auch Folge der Gewalt-Traumatisierung ist …

Dennoch ist das Werk keineswegs deprimierend, weil Solanas auch als energiegeladene Aktivistin in Erscheinung tritt, die frech und selbstbewusst ihre Ansprüche vertritt und sich niemals als Opfer fühlt.

Eine weitere Erzählstimme ist die Ratte, die sich Solanas als Begleiter fantasiert und mit der sie Selbstgespräche führt.

Auch operiert SCUM mit in die Handlung eingewobenen Textpassagen aus dem Anti-Männer-Manifest. Die werden in Schreibmaschinen-Lettering wiedergegeben und lebendig inszeniert, indem wir hier zum Beispiel einem Vortrag von Solanas in einer New Yorker Frauengruppe beiwohnen:

SCUM lässt in derselben Szene den radikalen Ansatz von Solanas mit den gemäßigt-feministischen Ansichten einer Betty Friedan kollidieren. Deren „National Organization for Women“ (NOW) wollte die Männer in die Emanzipationsbestrebungen einbeziehen.

Und auf einer dritten Seite macht uns der Comic nicht nur das Spektrum der Meinungen endgültig klar, sondern auch die Tatsache, dass Solanas immer zu wild, zu sprunghaft, zu undiplomatisch auf den Tisch haut:

Im Folgenden formiert sich nur ein kleiner Zirkel um unsere Radikale, welcher seine Zeit dann mit lesbischen Partys und Drogenkonsum verbringt.

Denn unsere Hauptfigur kennt keine Konventionen und steigert sich hinein in größenwahnsinnige Ermächtigungsfantasien und bodenlose Selbstverblendung.

Sehr schön ist allerdings, dass SCUM uns eine männerfreie Utopiewelt des Jahres 2000 zeigt, in der Solanas‘ Ideen Realität geworden sind.

Hier der Dialog einer zukünftigen Mutter, deren ohne Vater gezeugte Tochter den abenteuerlichen Grausamkeiten aus dem Patriarchat lauscht.

Wer da am Ende an die Türe hämmert und die Seifenblase zerplatzen lässt, ist der Vermieter, der Solanas aus dem „Hotel Chelsea“ wirft.

Diese kurze Sequenz ist beispielhaft für DIE TRAGÖDIE VON VALERIE SOLANAS, so auch der Untertitel des Comics.

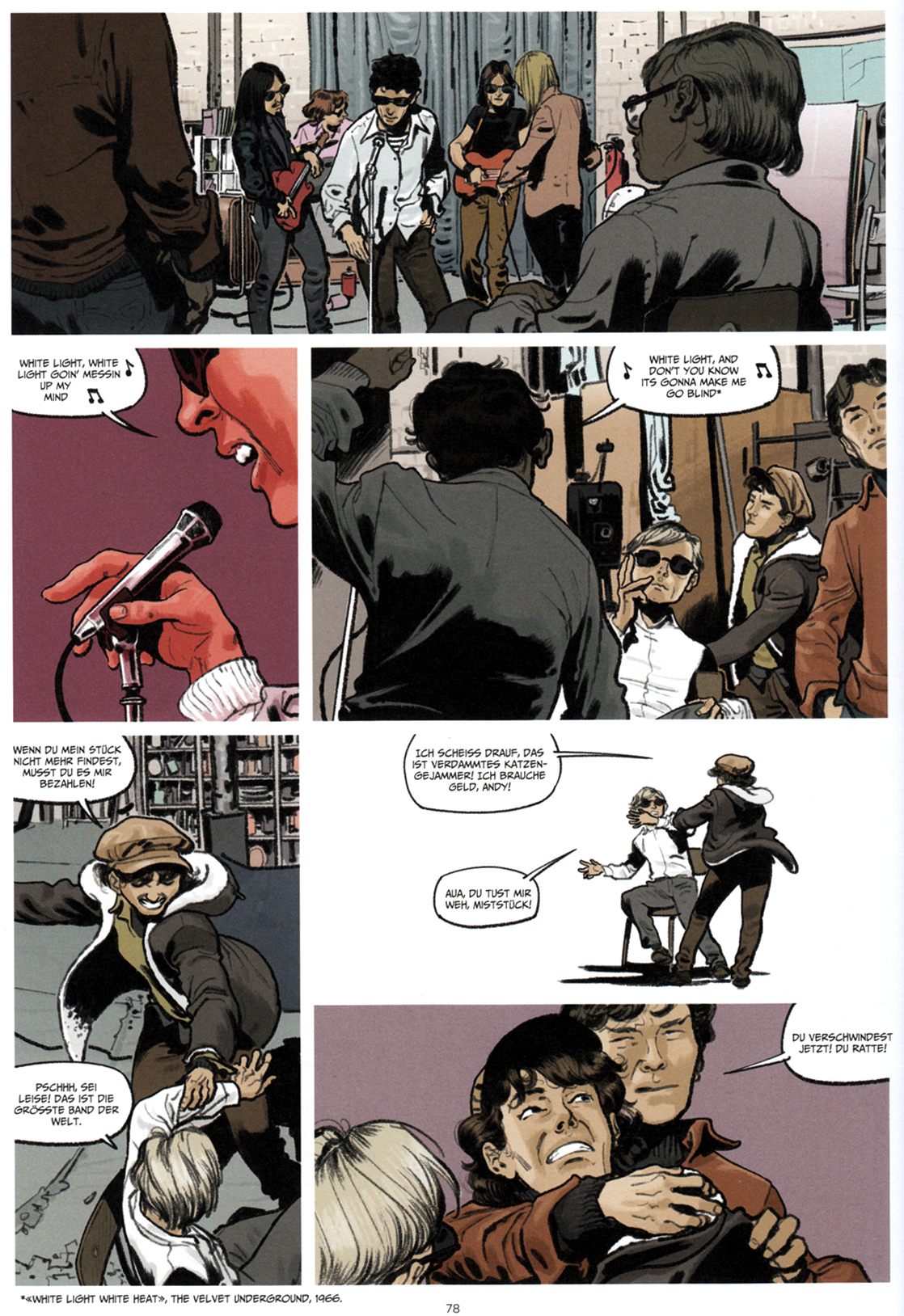

Und während in Warhols „Factory“ Filme gedreht werden und „The Velvet Underground“ proben, verprasst Solanas den Vorschuss, den ihr ein Verleger für das Manifest gezahlt hat.

Sodann konfrontiert sie den Künstler und fordert Geld von ihm, schließlich habe sie ihm ihr Theaterstück zur Produktion überlassen. Warhol aber hatte nichts damit vor – und Solanas wird von seinem Regisseur Morrissey rüde aus dem Gebäude geworfen.

Auch diese Szene zeige ich noch, da sie den temperamentvollen Charakter der Figur gut einfängt, der hier bereits ins krankhaft Paranoide übergeht.

Solanas ist eine tickende Zeitbombe, deren Zündschnur umso schneller abbrennt, je mehr Drogen sie konsumiert und sich in die Enge getrieben fühlt.

Das eigentliche Attentat huscht im Comic auf nur wenigen Panels vorüber und tut auch nicht viel zur Sache. Auf 20 Seiten werden noch die Folgen ausgebreitet:

Solanas stellt sich, zeigt keine Reue, erlangt Popularität, ihr Manifest geht in die Geschichte des Feminismus ein, sie verbringt elende Jahre in der Psychiatrie, kommt wieder frei, gerät in einen Teufelskreis aus Armut, Prostitution und Drogen – und krepiert vereinsamt in einer Absteige mit 52 Jahren an Lungenkrebs.

Diese letzte Phase gestaltet SCUM als sachlich-klaren, aber auch sensiblen Reigen mit bitterem Humor. Die Ratte spricht ein Schlusswort, das Denkmal ist errichtet.

Ist das denn alles wahr?!

Man kommt nicht umhin, sich ein wenig mit der Biografie dieser Person zu beschäftigen. Tatsächlich war das Verhältnis Solanas–Warhol ein höchst spezielles.

Er war von ihr fasziniert. Sie hat ihn erst geliebt, dann gehasst.

Er hat ihr vergeben und keine Anzeige erstattet. Sie hat ihn später immer wieder kontaktiert und tatsächlich umgebracht. Denn Warhols Verletzungen waren massiv.

Auch wenn die deutsche Wikipedia meldet, er sei 1987 „unter ungeklärten Umständen“ bei einer Gallenblasenoperation verstorben, findet man auch die Lesart, er sei durch die Spätfolgen des Attentats umgekommen.

Warhol krempelte sein Leben übrigens komplett um, nachdem Solanas ihn schwer verletzt hatte. Obwohl der Comic nichts dazu sagt, frage ich mich, ob sein berühmtes Zitat von den „15 Minuten Ruhm für jedermann“ im Zusammenhang mit den Geschehnissen gestanden hat. Es stammt jedenfalls aus dem Attentats-Jahr!

Das Kreativteam von SCUM ist hierzulande unbekannt.

Autorin Théa Rojzman hat in Frankreich mehrere Graphic Novels vorgelegt (auch als Zeichnerin) und präsentiert uns in SCUM das Psychogramm einer traumatisierten Frau.

Dabei gelingt es ihr, ihre Hauptfigur nicht zu verurteilen, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.

Das alles könnte komplett spinnert und krude sein (sprechende Ratten?!), doch Rojzman webt aus den „Scum“-Zitaten, den bekannten biografischen Fetzen, ihrer dramaturgischen Interpretation derselben und ihren künstlerischen Erfindungen ein tragfähiges Netz.

Wir folgen diesem Entwurf eines tragischen Lebens, ohne davon erdrückt zu werden. Denn all die Spiegelungen, Reflexionen und Stimmen in SCUM weisen über das persönliche Schicksal hinaus.

„Scum“, das Manifest, hat eigentlich nichts an Relevanz verloren. Die Probleme bestehen fort. Die Unterdrückungsmechanismen des Kapitals und des Patriarchats existieren weiterhin. Vielen Menschen sind diese zwar bewusst, aber in Frage gestellt werden sie nicht wirklich.

Solanas wollte den Systemwechsel, die radikale Disruption. Ich applaudiere solchen Gedankenmodellen, rein aus dialektischen Zwecken.

Extreme Vorschläge bringen frischen Wind in festgefahrene Diskussionen – und sei es nur, um mal verdutzt innezuhalten.

(Meine Ideen zur Verhinderung der Klimakatastrophe beinhalten generelle Tempolimits überall, Verbot innerdeutscher Flüge und die Verstaatlichung sämtlicher SUVs zu kostenfreien Sammeltaxis. Das würde dem Klima helfen, will aber niemand. Höhöhöhöhhö.)

Der Zeichner ist Spanier, heißt Bernardo Muñoz und ist in seinem Heimatland mit Kriegs- und Pornocomics in Erscheinung getreten, ehe er sich für den französischen Markt auf seriöse Graphic Novels verlegte (zuletzt ein Werk über homosexuelle Soldaten im Zweiten Weltkrieg: G.I. GAY).

Muñoz illustriert beachtlich, wie ich finde, und in einem erstaunlich eigenständigen Stil: Er gestaltet realistischer, als es die Form verlangt – und verleiht seinen Bildern durch subtile Farbverläufe und Lichtsetzungen eine plastische Tiefe, die seine Seiten interessant und attraktiv wirken lässt.

Seine Kompositionen sind kreativ, aber nicht wild. Plakativ, aber nicht reißerisch.

Mit Rojzmans ausgewogenem Skript ergibt dies einen bravourösen Gesamteindruck.

Ich linke noch die Verlagsseite bei bahoe books , stifte noch ein Reel auf Instagram und verweise auf weitergehendes Material.

Vor vier Monaten hat ein YouTube-Kanal namens „Oki’s Weird Stories“ das Thema Solanas aufgegriffen und ein halbstündiges Feature produziert.

Wer neugierig geworden ist und eine weitere Aufarbeitung sehen will, kann kostenfrei auf YouTube den Spielfilm „I Shot Andy Warhol“ von 1996 streamen, mit Lili Taylor in der Hauptrolle.