Ich begebe mich auf die Nostalgierutsche und präsentiere zwei meiner liebsten LUCKY-LUKE-Alben: „Der Großfürst“ von 1973 sowie „Am Mississippi“ von 1961 (Erscheinungsdaten der französischen Originalfassungen).

Beide stammen vom klassischen Team René Goscinny (Text) und Morris (Zeichnungen). Beide haben auf mich bleibenden Eindruck gemacht (ich erkläre im Folgenden ein paar Gagmechanismen), beide funktionieren auch heute noch für mich.

Allerdings bewerte ich inzwischen einen Aspekt an diesen Werken kritisch. Das diskutiere ich am Ende des Beitrags, möchte jedoch vorher ungetrübt den brillanten Humor von Goscinny/ Morris loben.

„Der Großfürst“

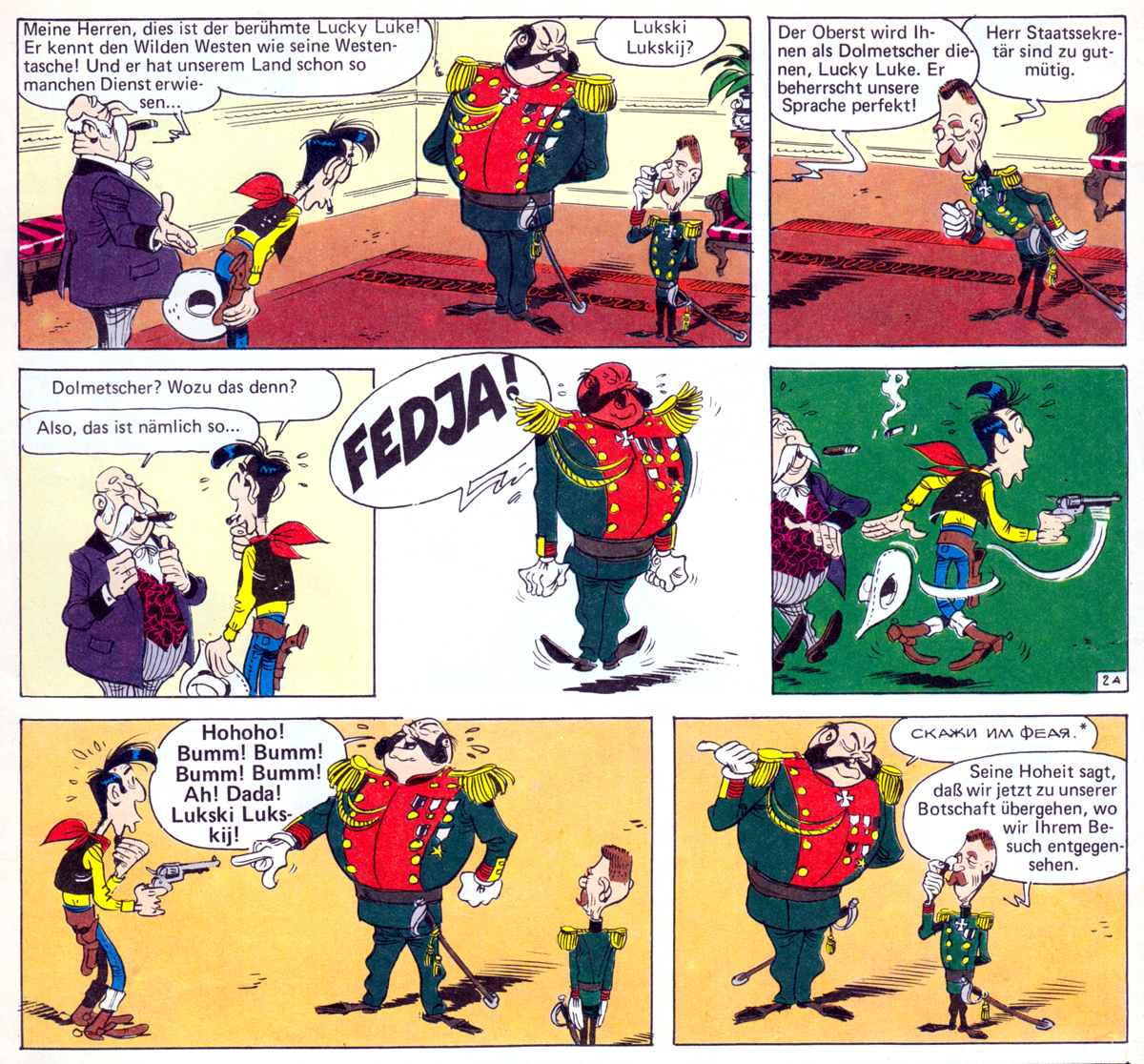

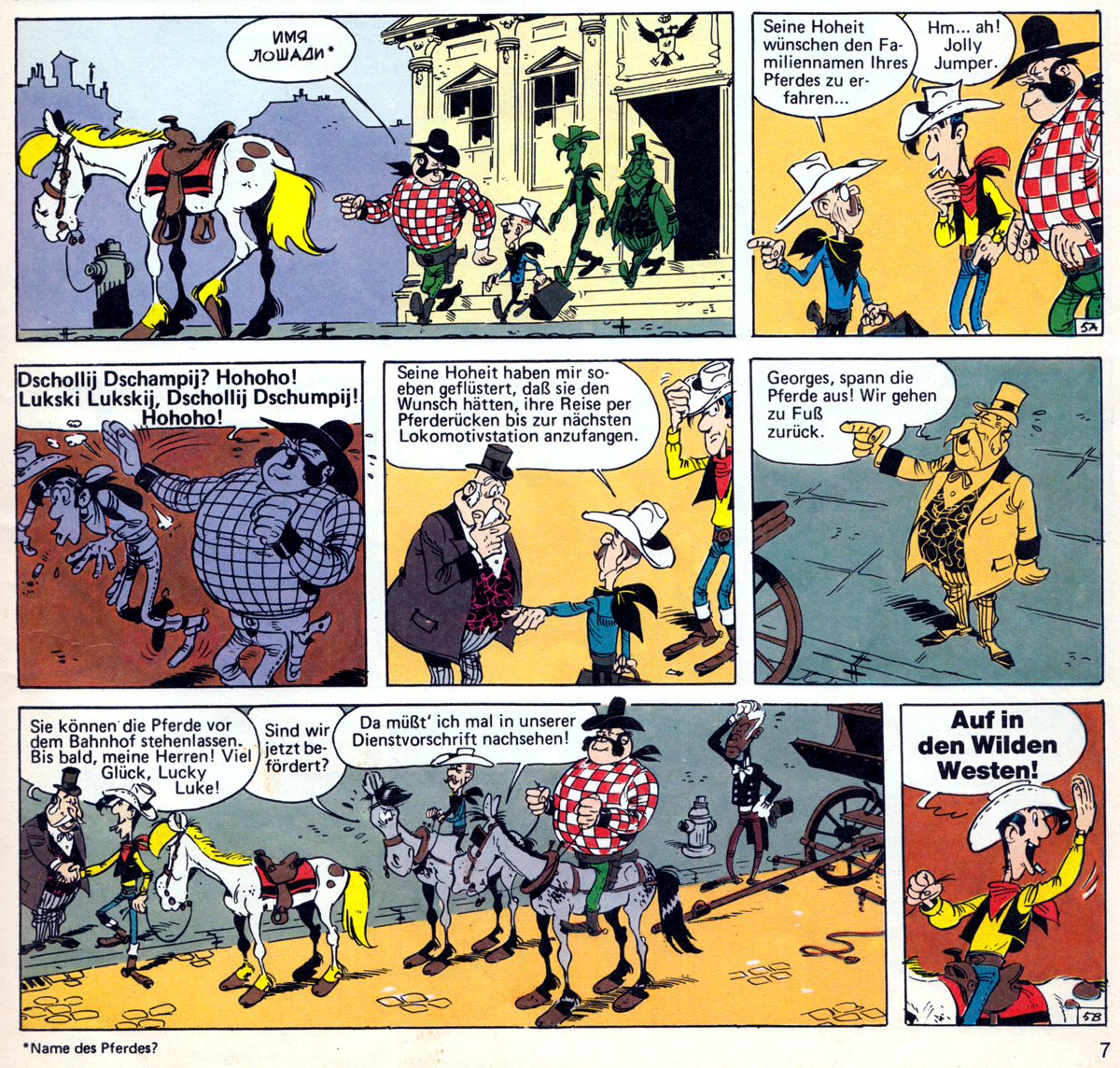

Klassische „fish-out-of-water“-Story: Lucky Luke muss Fremdenführer für den russischen Adligen Fjodor Michailowitsch Bulenkow spielen. Der ist ein cholerischer, kindsköpfiger Riese, der den „Wilden Westen“ erleben möchte.

Diesem russischen Bär zur Seite steht der zierliche Dolmetscher Fedja, dessen Ziersäbel länger als er selber ist.

Die Mission schmeckt Luke nicht besonders, da der Großfürst nach Gefahr giert und zuerst in die berüchtigte Westernstadt Abilene möchte.

Luke muss sich in die Aufgabe fügen, denn sonst drohen die frischen Beziehungen der USA zu Russland zu scheitern.

Der russische Gast muss also etwas geboten bekommen, ohne dabei Schaden zu nehmen.

Dieses Album bietet somit Gelegenheit, alle Klischees des Wilden Westens abzuklappern und mit den Augen von Touristen zu betrachten.

Die wahre und einzig echte Gefahr der Geschichte naht in Gestalt eines russischen Anarchisten, der aus dem Hinterhalt ein Sprengstoffattentat auf den verhassten Fürsten begehen möchte.

Dieses schwarz gekleidete Subjekt begleitet uns das ganze Album hindurch und lässt vier Bomben hochgehen, die allerdings alle ihr Ziel verfehlen – weil unsere Reisegesellschaft durch zufällige Umstände ihren Ort wechseln musste.

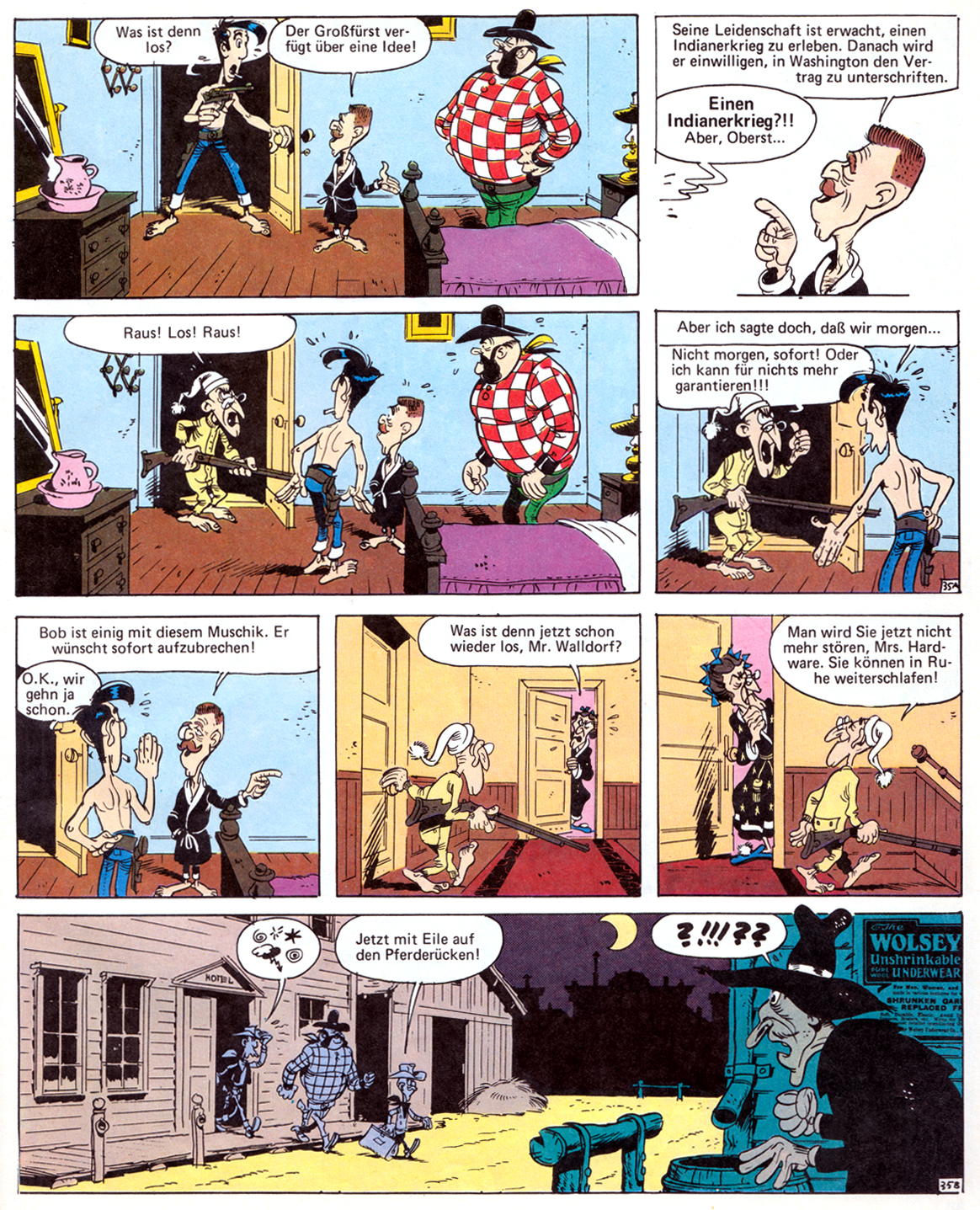

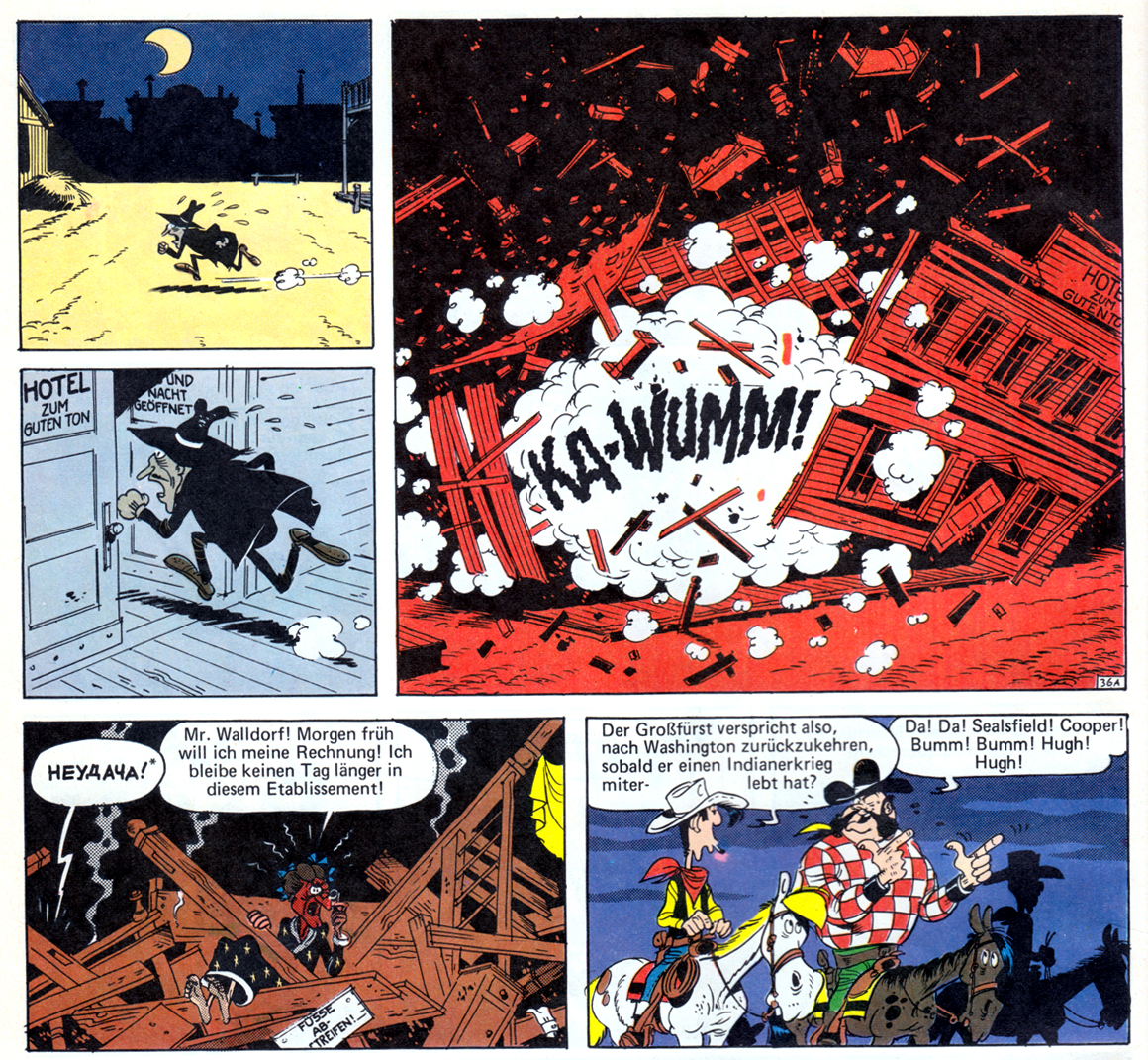

Ich zeige eine dieser Szenen, die Explosion des Hotels. Im „Hotel zum guten Ton“ (sehr hübsch) im friedlichen Städtchen Bellowsprings werden unsere Freunde mitten in der Nacht rausgeworfen, weil sie dem Besitzer und seiner Stammgästin Mrs. Hardware schlicht zu laut sind.

Lauter als die Gäste ist nur das Dynamit …

Der verhinderte Saboteur ist der „running gag“ des Albums. Ironischerweise bemerken weder Lucky Luke noch der Fürst noch Fedja jemals seine Anwesenheit …

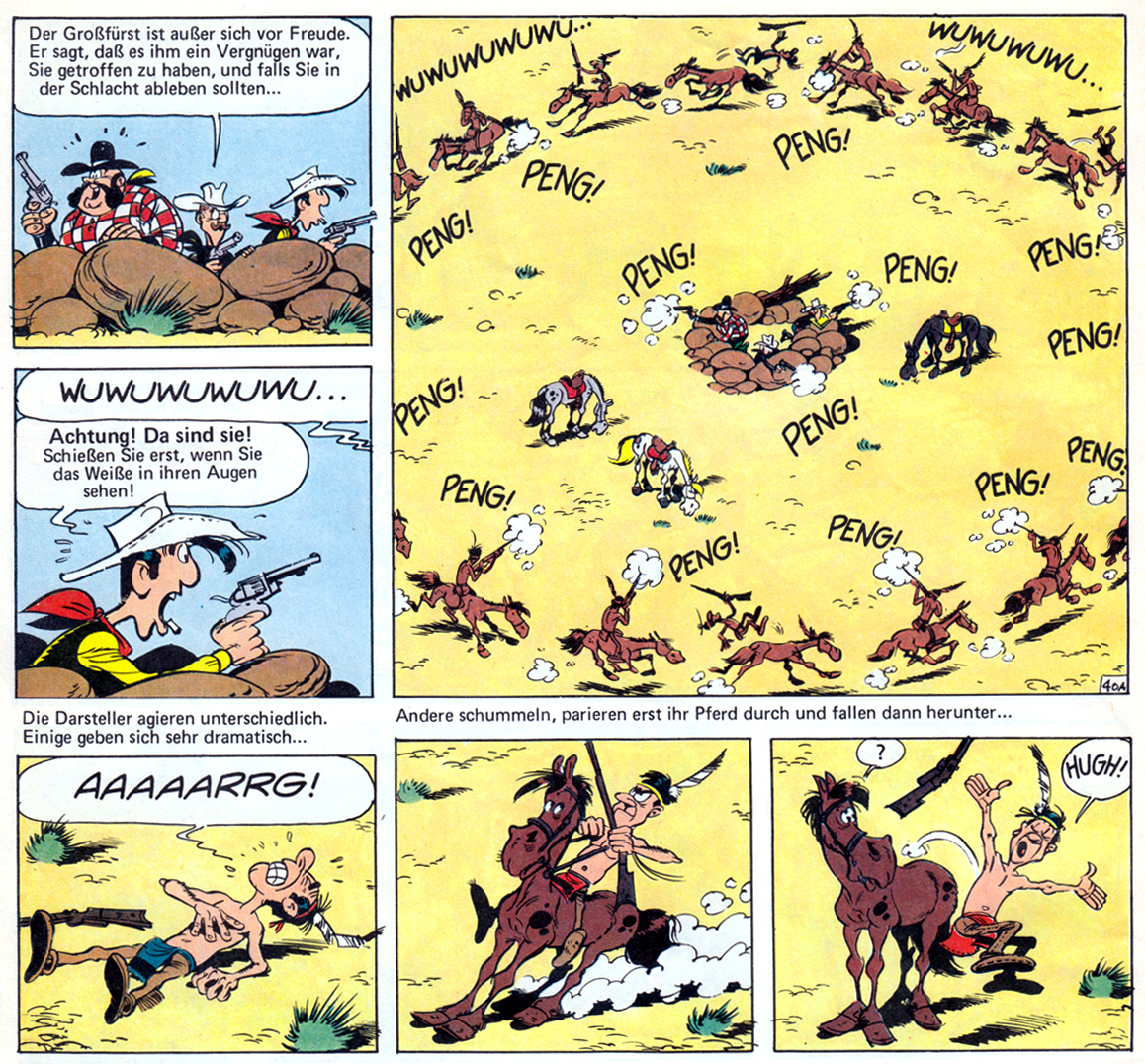

Doch zurück zu den Sehenswürdigkeiten des Wilden Westen. Wir erleben eine Bahnfahrt samt Überfall (den der Fürst jedoch verschläft), eine Postkutschenfahrt samt Überfall (den der Fürst verpasst, weil er schon ausgestiegen ist), einen Pistolero-Überfall (der sich als russischer Kumpel entpuppt) und den angedeuteten Indianerüberfall (den Lucky Luke inszeniert, und zwar mit Platzpatronen und den Kavalleristen des nahe gelegenen Forts).

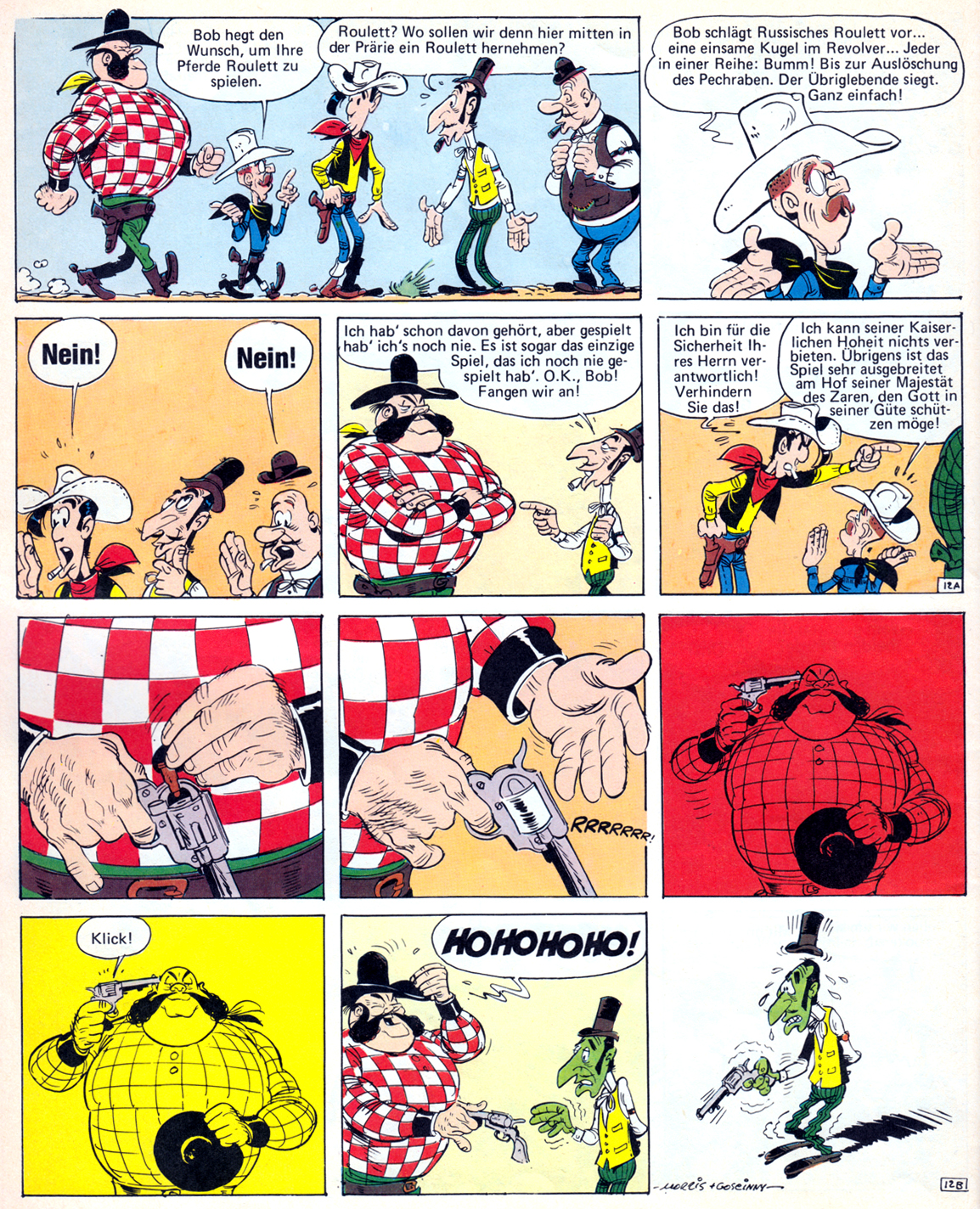

Und raten Sie mal, wie sich diese Sequenz auflöst, hier leicht geschnitten in einer Zusammenfassung:

Schon das Kriegsschauspiel der Soldaten ist herrlich blöd (das Sterben nach vorher festgelegtem Skript!), dann das Eintreffen der echten Kavallerie (Westernklischee par excellence) sowie ihr Zusammentreffen mit der verkleideten Kavallerie – die auch prompt mit beleidigender Simpelsprache begrüßt wird.

Und endlich wäscht dem Major mal jemand den Kopf dafür, nämlich der falsche Häuptling in Gestalt seines Vorgesetzten. Das war mal fällig im Wilden Westen. Hihihi.

Blaue Bohnen und Champagner

Jetzt möchte ich noch zwei Szenen beleuchten, die ein bisschen aus der Norm schlagen. Jedenfalls habe ich in LUCKY LUKE etwas Vergleichbares nicht in Erinnerung. Denn es geht um Sex und Gewalt.

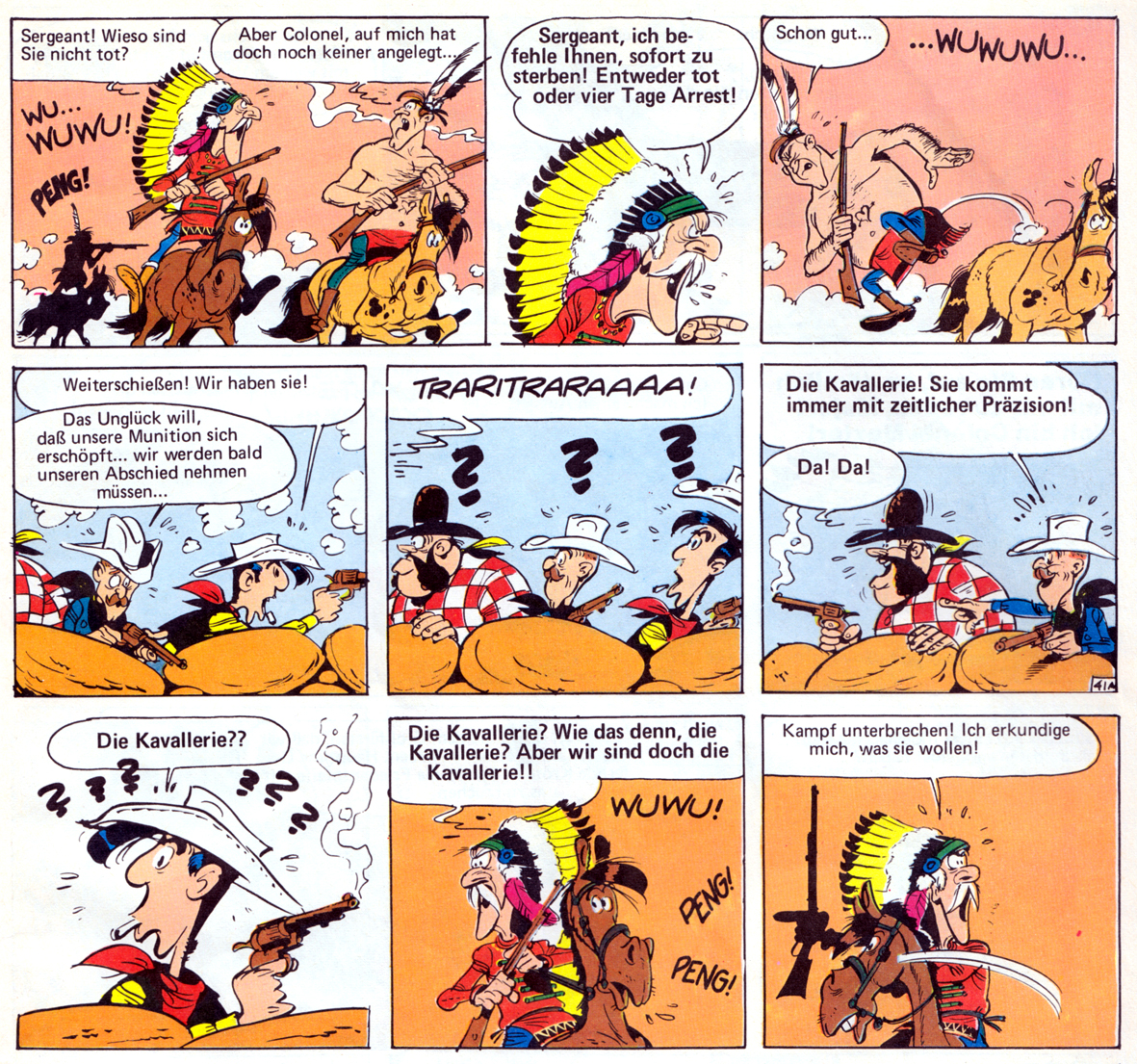

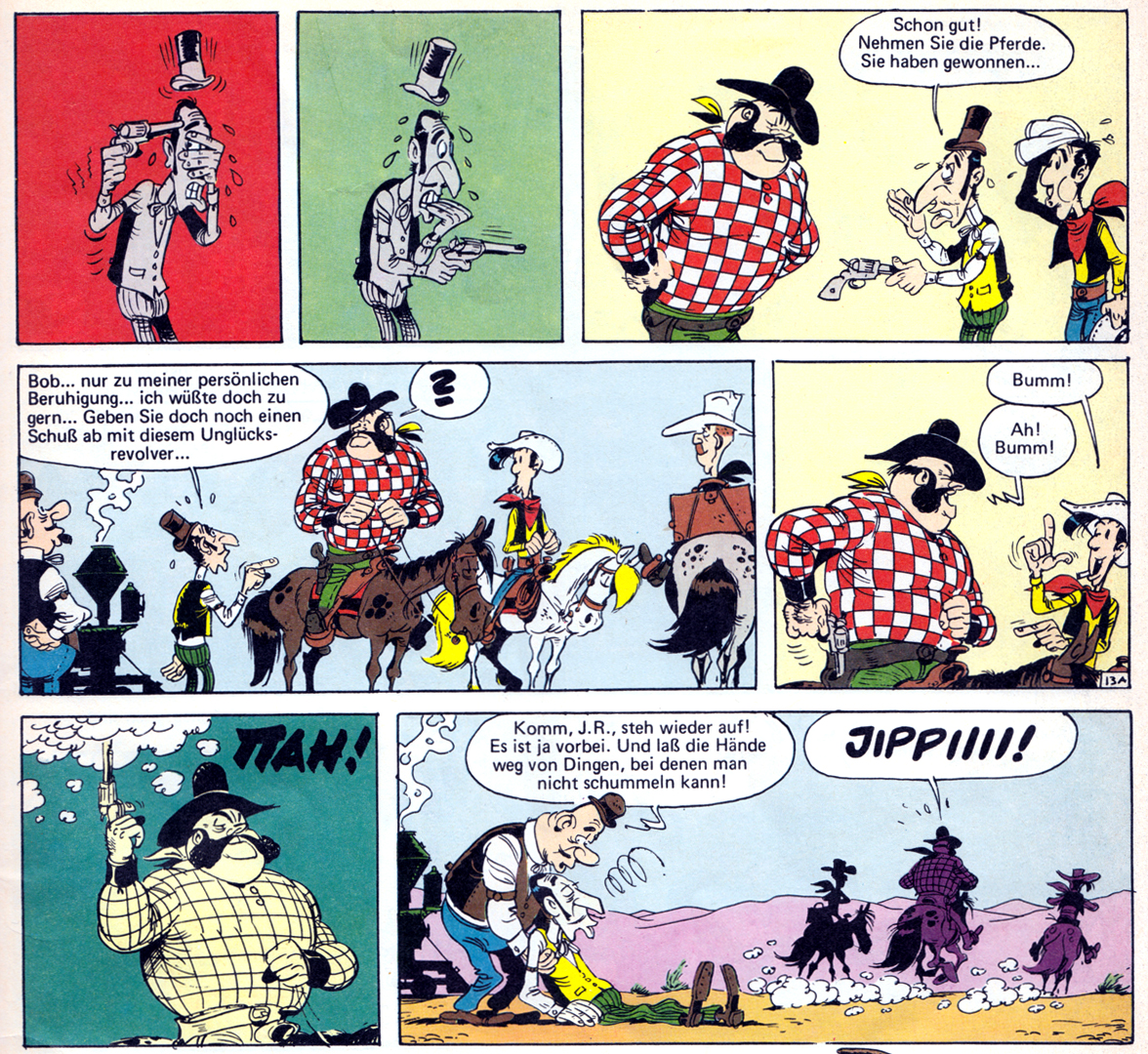

„Der Großfürst“ erfüllt auch ein russisches Klischee, nämlich das vom „Russischen Roulette“, durchaus adaptierbar für den Western.

Bulenkow alias „Bob“ ist damit vertraut und überredet einen Kartenspieler dazu.

Hier ist die Szene in Gänze:

Natürlich passiert nichts und im Semifunny-Comic kommt trotz aller Gewalt niemals eine Figur zu Schaden (siehe die oben gezeigte Explosion).

Dennoch ist diese Aktion potentiell tödlich und deshalb außergewöhnlich für die Serie. Auch werte ich die stummen Bilder in der Mitte der Sequenz als Indikation dafür. Das Laden des Revolvers in Nahaufnahme und die nervenaufreibende Spannung der folgenden Bilder sind eindringlich.

Goscinny und Morris lösen die Situation dann mit einem buchstäblich knalligen Gag: „Bumm!“ macht der Colt, das Beinahe-Opfer fällt in Ohnmacht und muss sich noch einen Kommentar des Kollegen anhören.

Keine Glücksspiele, bei denen man nicht schummeln kann – goldene Trickserweisheit.

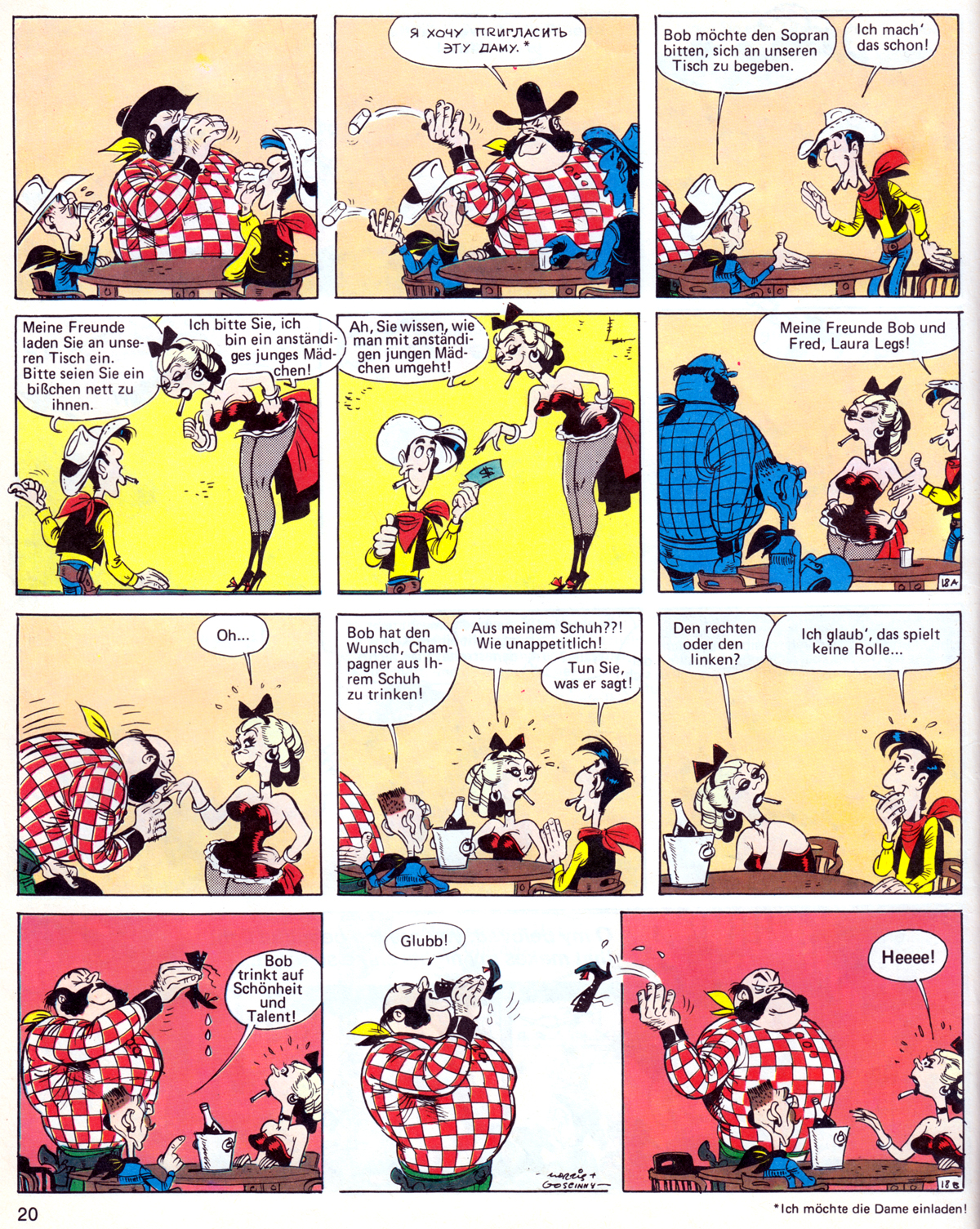

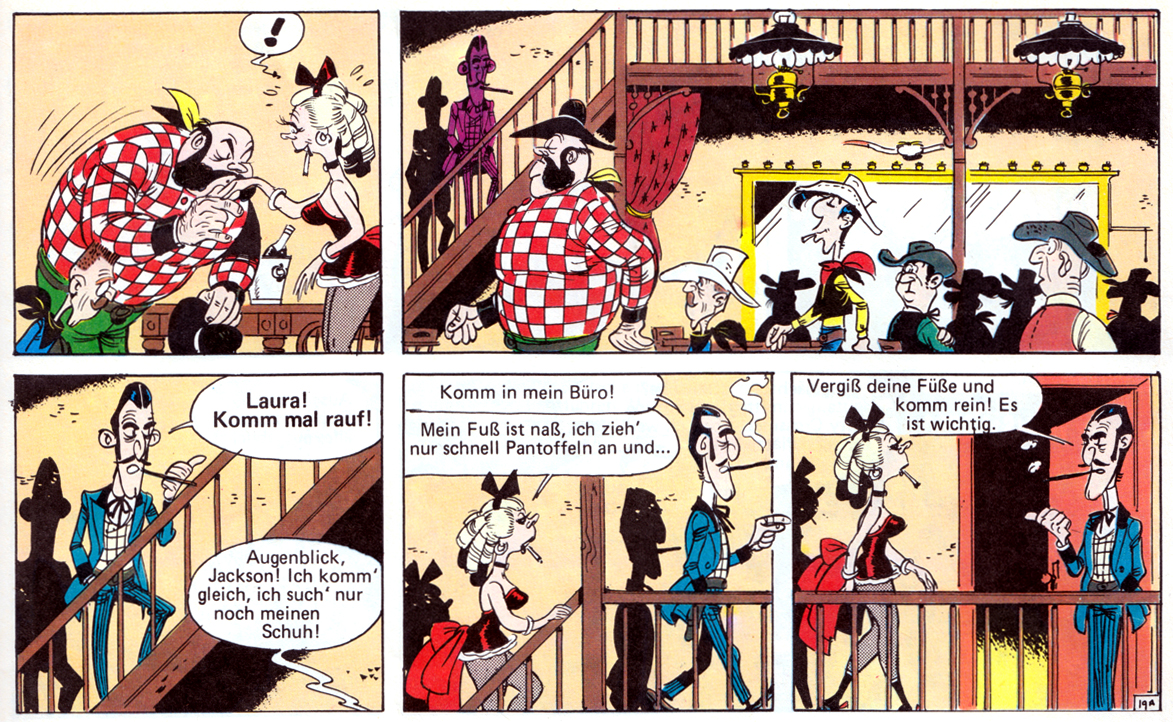

Die andere Szene, die ich ungewöhnlich finde, ist die Begegnung mit der Sängerin Laura Legs im Saloon.

Der Fürst ist ein Freund weiblicher Schönheit und inszeniert ein europäisches Ritual. Sowohl Luke wie auch Laura sind verblüfft, spielen aber gelassen mit:

Das Schlürfen von Champagner aus einem Damenschuh mag uns heute befremden, war jedoch mal eine kulturelle Sitte.

Wer’s nicht glaubt, schaut HIER auf eine Textpassage aus der Oper „Der Bettelstudent“ und kann HIER darüber staunen, dass diese Mode wieder eingeführt werden soll!

Das Trinken aus Schuhen ist eine Fetischisierung, soll in Bordellen erfunden worden sein, galt aber auch als glücksbringend und setzte sich fort in die deutsche Militärtradition des „Bierstiefels“ sowie bis heute ins Rennfahrermilieu.

Der Fürst ist ein Gentleman, der sich nach dem Sektgenuss artig verabschiedet, obwohl Lauras lässiger Umgang mit Geld und ihre Versicherung, ein „anständiges junges Mädchen“ zu sein, auch Interpretationen zulässt, die in Richtung Prostitution deuten.

Autor und Zeichner entschärfen die (sexuelle) Spannung der Szene mit einem Gag über die Folgen der sachfremden Schuhbenutzung:

Ich behaupte: Erotischer ist LUCKY LUKE nie gewesen!

Die deutsche Wikipedia stiftet zu den meisten LUCKY-LUKE-Alben eigene Einträge; wer mag, kann HIER noch Hintergrundwissen aufrufen (denn Goscinny griff für seine Plots immer Ideen aus der realen Western-Historie auf).

„Am Mississippi“

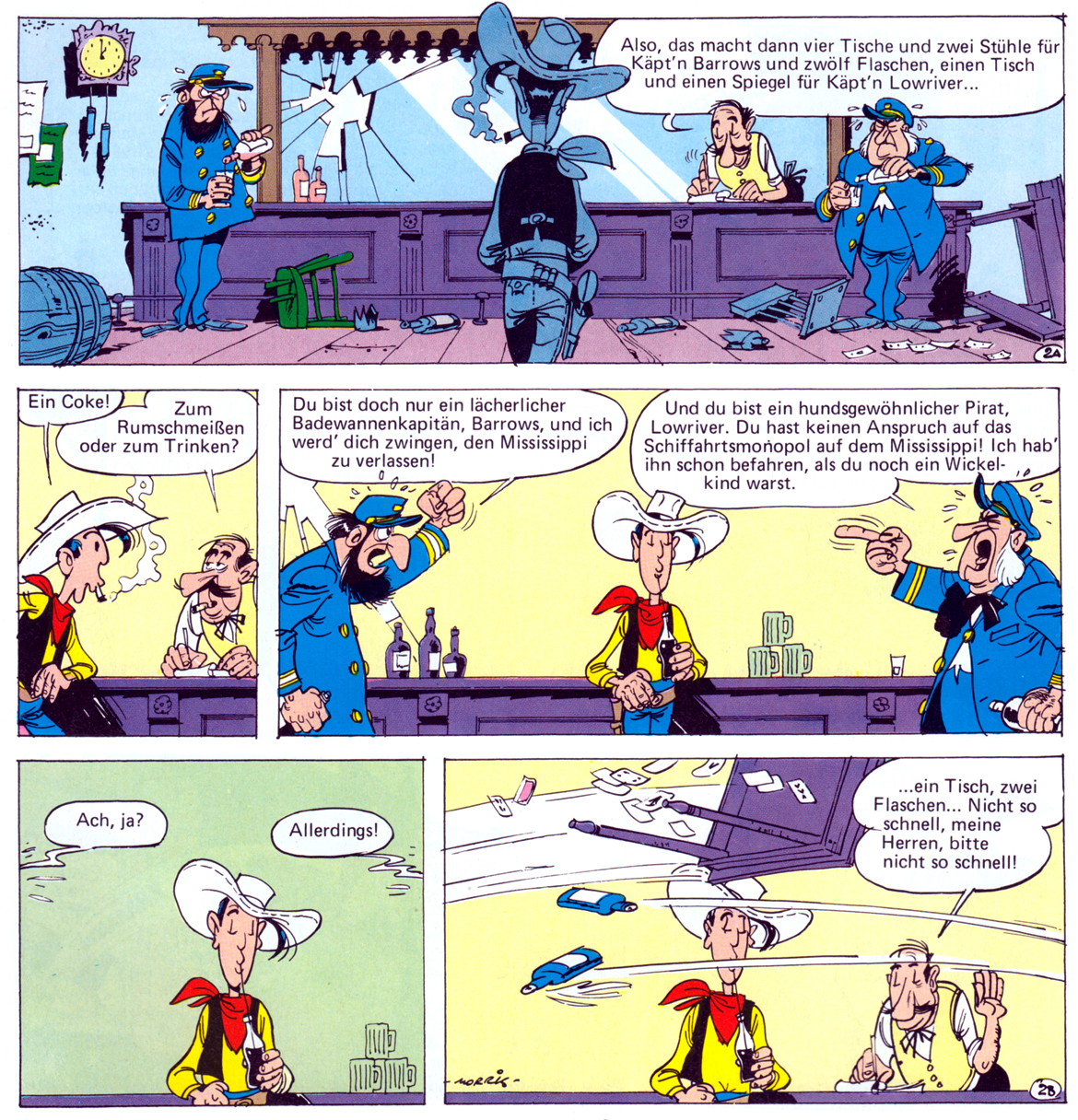

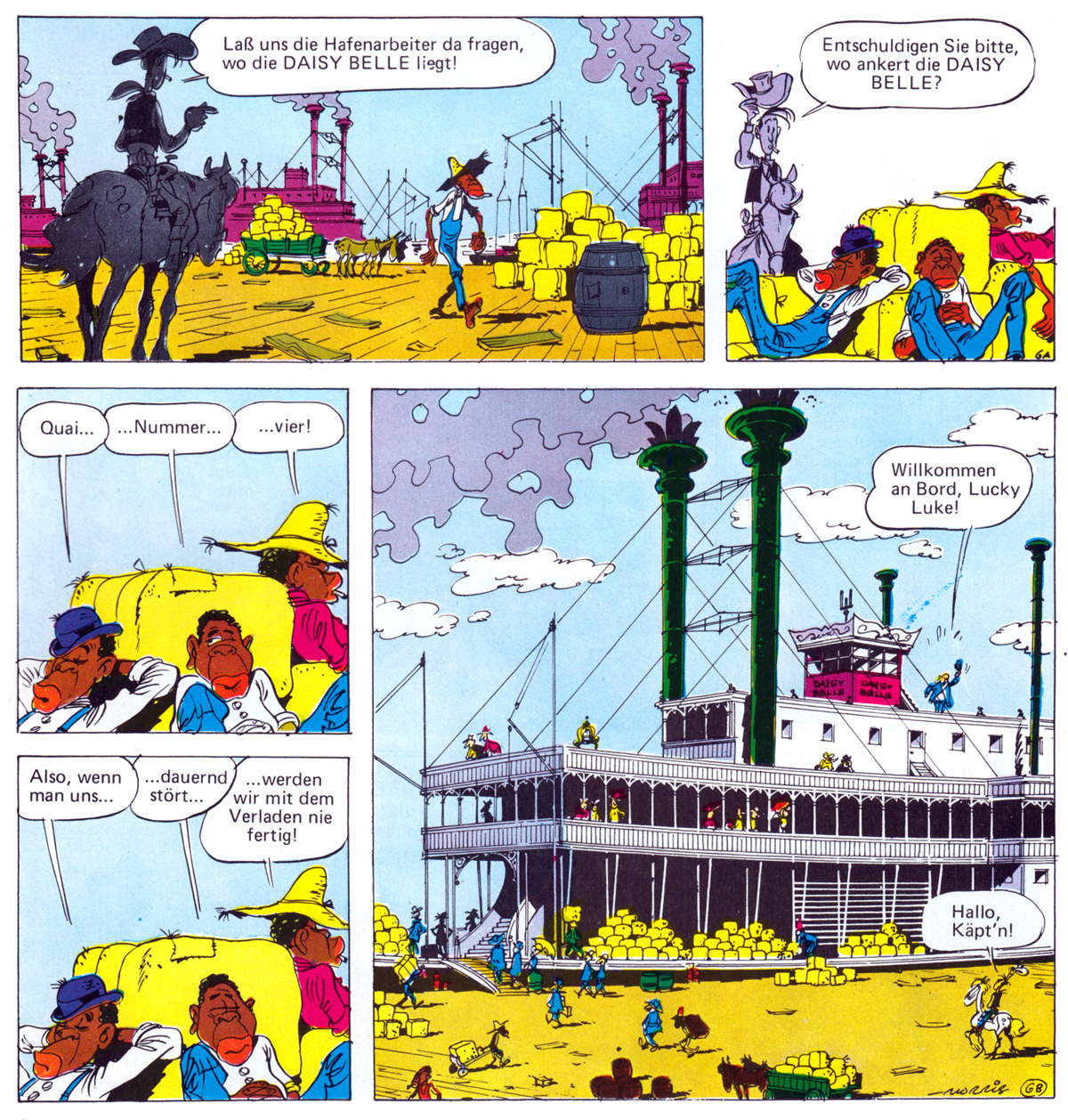

Einer der simpelsten Plots, die man je im Seminfunny-Comic gesehen hat, aber mehr braucht es auch nicht: Lucky Luke wird Teilnehmer an einer Wette zwischen zwei Kapitänen und ergreift Partei für den einen.

Barrows und Lowriver befehligen je ein Riverboat auf dem Mississippi und machen sich das Geschäft streitig. Die „Asbestos D. Plower“ und die „Daisy Belle“ hätten gern das Monopol auf dem Fluss.

Also beschließen die Kapitäne ein Wettrennen von New Orleans bis Minneapolis, der Verlierer hat den Fluss zu verlassen.

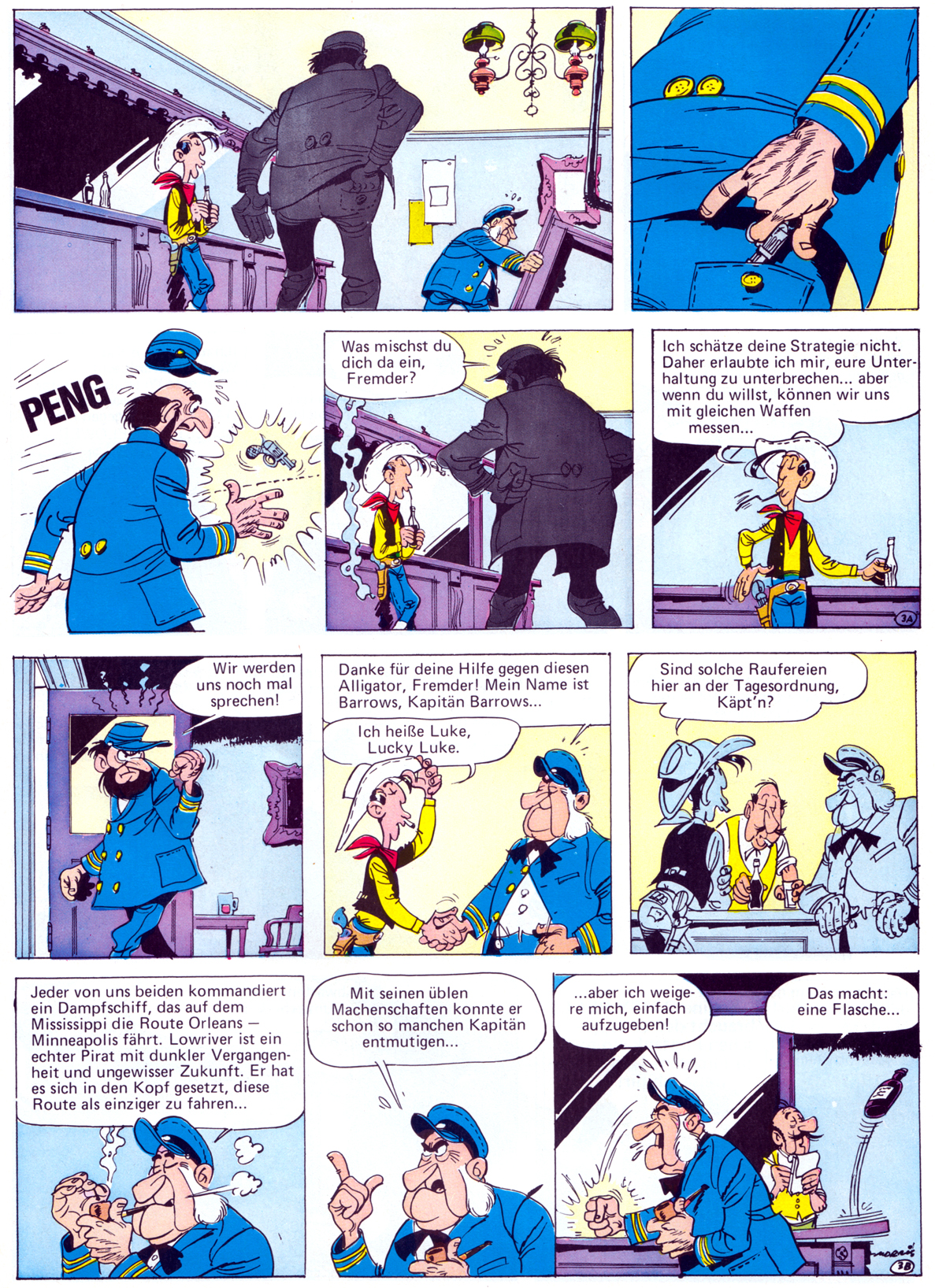

Aber erst einmal bekommen wir die Kontrahenten vorgestellt, als Luke zur Erfrischung einen Saloon betritt:

Die Komik der Szene bestreitet übrigens der Barkeeper mit seiner bürokratischen Art, eine Saalschlacht nachzuhalten.

Weiterhin werden die Kapitäne als gut (Barrows) und böse (Lowriver) charakterisiert. In den Schluss dieser Szene montieren Goscinny und Morris noch die Prämisse der Geschichte (Lowriver will Barrows „ausbooten“) sowie einen abrundenden Gag (eine weitere Flasche zerbricht).

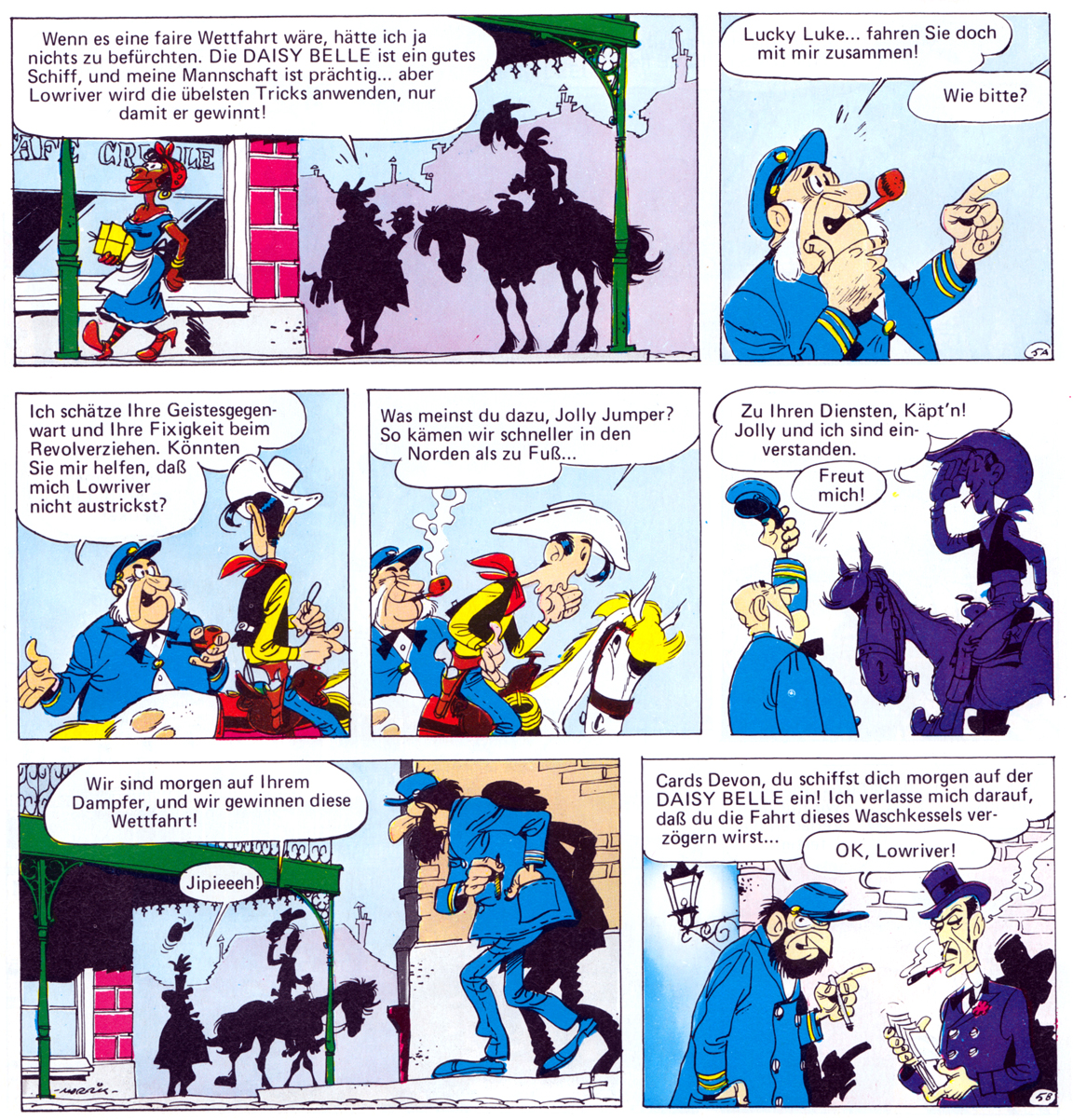

Es folgen zwei Seiten, auf denen Lowriver die Wette anbietet und Barrows eine Einladung ausspricht:

Die beiden letzten Panels machen das Muster der kommenden Geschichte klar: Lowriver wird die Fahrt der „Daisy Belle“ sabotieren, indem er finstere Gestalten an Bord schickt.

Und das ist schon die ganze Handlung!

Von Etappe zu Etappe jagen die beiden Schiffe den Fluss hinauf – und Lucky Luke sorgt dafür, dass Lowrivers Störenfriede das Rennen nicht verhindern können.

Ökonomischer kann man einen Comic nicht konstruieren. Der Plot ist skandalös eindimensional, aber lebt im Folgenden von Morris‘ Zeichenkunst und Goscinnys Gags. Denn diese beiden sind Meister auf ihren Gebieten und machen jede Konfrontation zum komischen Genuss.

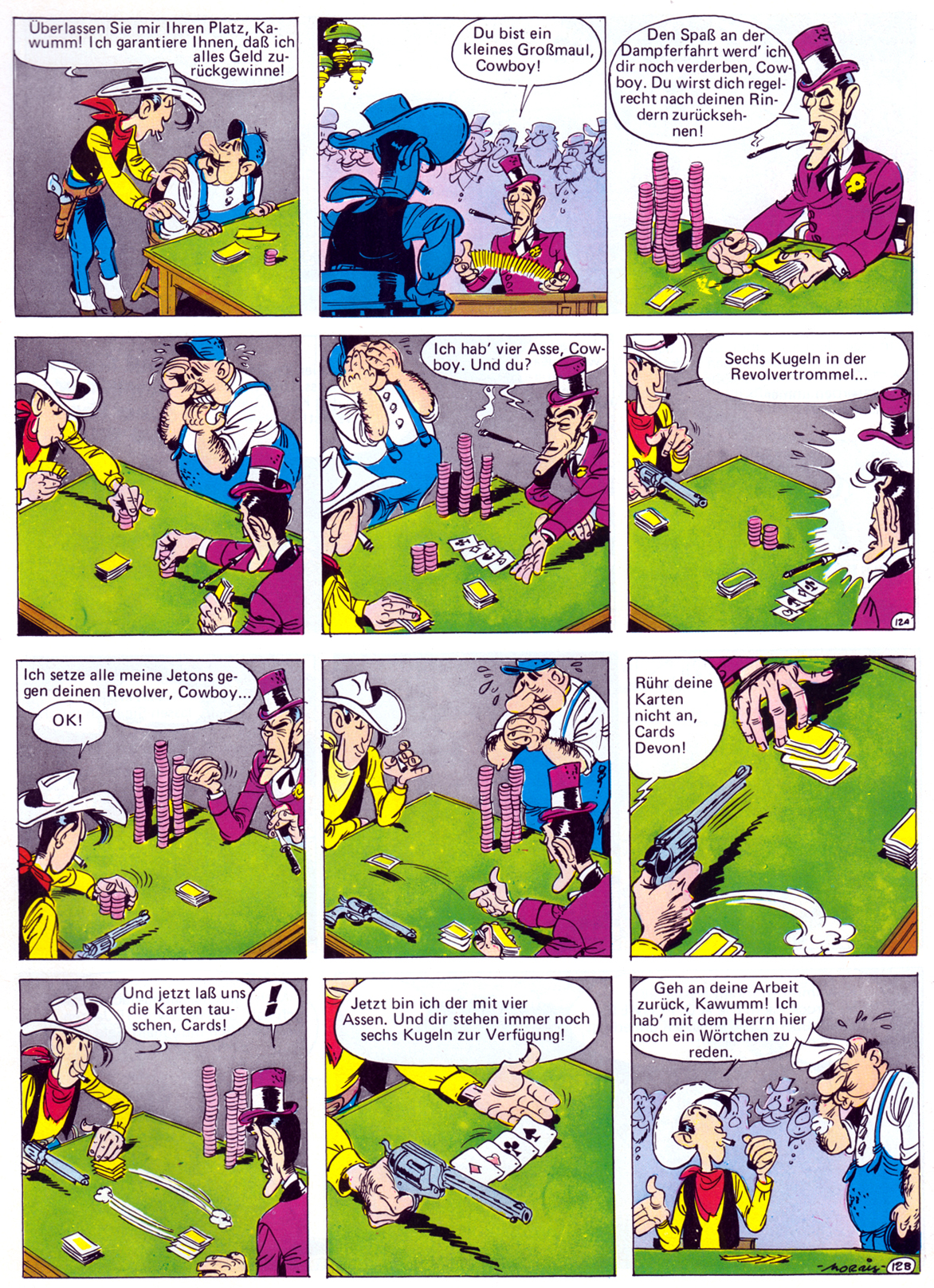

Hier Nummer 1, der Kartenhai Cards Devon, der die Fahrt verlangsamt, indem er den Maschinisten der „Daisy Belle“ (der den Spitznamen „Kawumm“ trägt) in sein trickreiches Spiel verwickelt:

Die starr in zwölf Panels gerasterte Seite präsentiert das entscheidende Kartenspiel, das Lucky Luke souverän für sich drehen kann.

Wunderbar ist die Karikatur des Tricksers mit pomadigem Haar in seinem geschniegelten Kostüm mit Blümchen am Revers und Zigarettenspitze im Mund.

Und während sich die Kamera um den Tisch dreht, taucht der Heizer fingernägelkauend immer wieder am Bildrand auf, um die Dramatik der Situation zu steigern.

Das Ende kommt schnell und die Bedrohung durch den Falschspieler wird in fünf Bildern abgewickelt. Die Niederlage des Gangsters und sein Geständnis, der Heizer zurück auf seinem Posten und mit Feuereifer bei der Sache, die Schiffe wieder in voller Fahrt – und Lowriver verflucht seine erste Niederlage.

Mich persönlich begeistert das Höllentempo, das hier angeschlagen wird und auch das ikonische Bild das unter Hochdampf laufenden Schiffs auf der rechten Seite: Die Schornsteine der „Daisy Belle“ spucken Feuer und mit schäumender Bugwelle schießt der Dampfer nach vorne und versetzt die Konkurrenz in den Hintergrund.

(Das ist nur ein kleines Panel, aber es vermittelt uns alles, was sich ändert und ist somit Anlass für den Wutausbruch im nächsten Bild.)

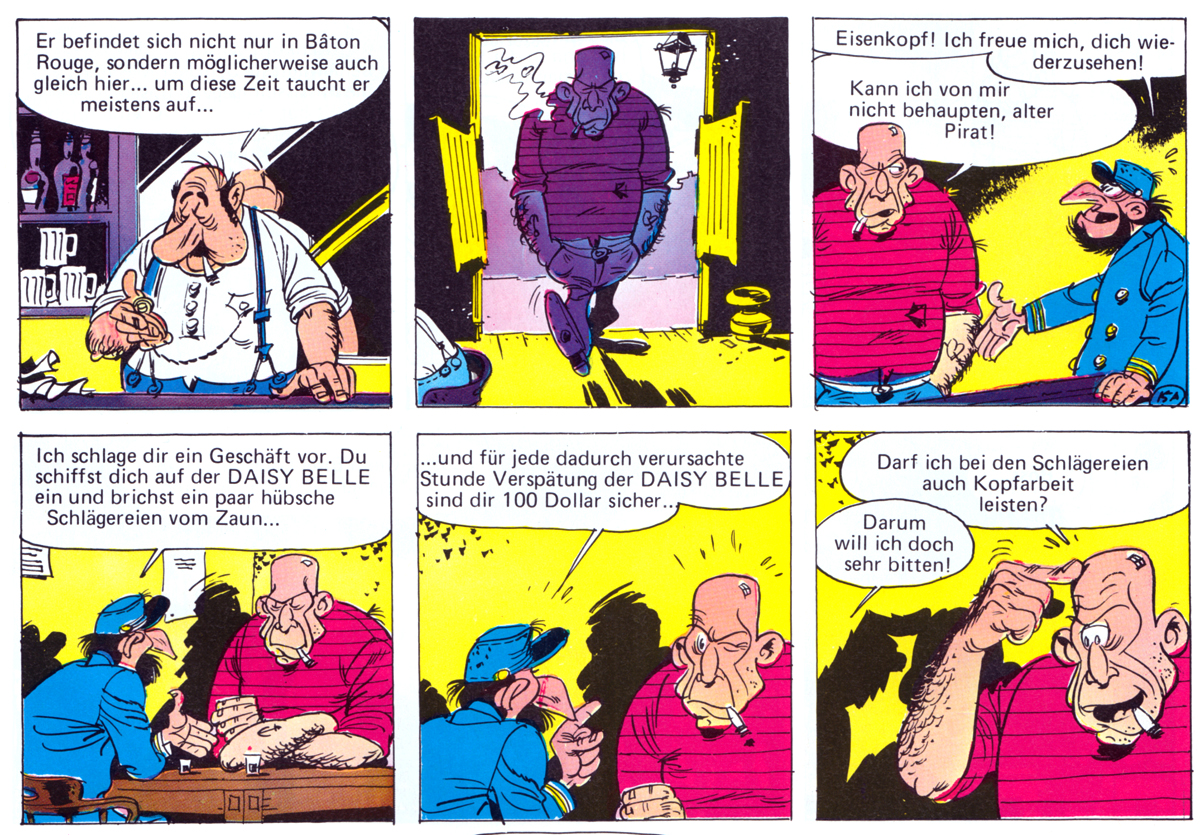

Der nächste Galgenvogel heißt Eisenkopf Wilson und betritt die Szene wie Frankensteins Monster:

Achten Sie auf dessen spiegelblanken Schädel (Morris zeichnet ihm dieses Rechteck auf den Kopf, das im Comic eine polierte Oberfläche bedeutet).

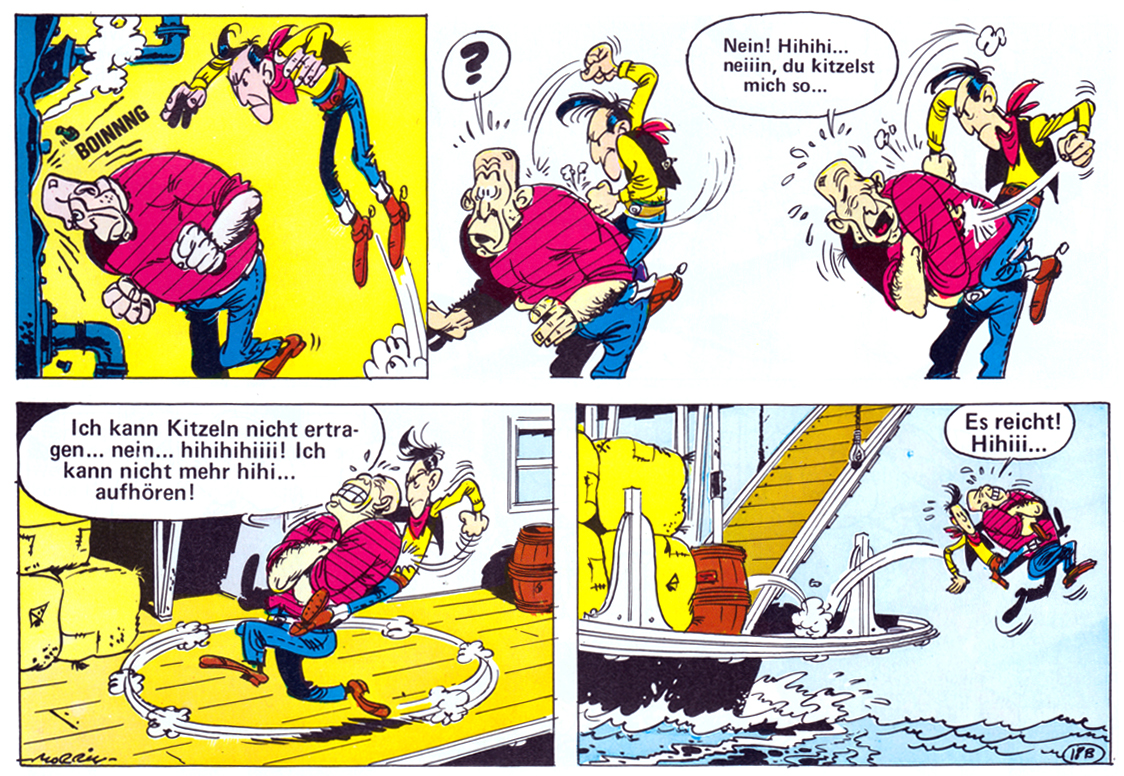

Wilson, der menschliche Rammbock, macht sich alsbald daran, den Kessel der „Daisy Belle“ zu zerbeulen – und Lucky Luke kann ihn nur stoppen, indem er ihn mit seinen Boxhieben kitzelt:

Erneut verströmen die Zeichnungen in der Bewegung der Figuren eine mustergültige Dynamik.

Eisenkopf ist von Bord und das Abenteuer macht eine clevere Pause vom Böse-Buben-Schema, um zunächst für eine Reparatur des Kessels kurz innezuhalten, dann fällt das Wasser des launischen Flusses.

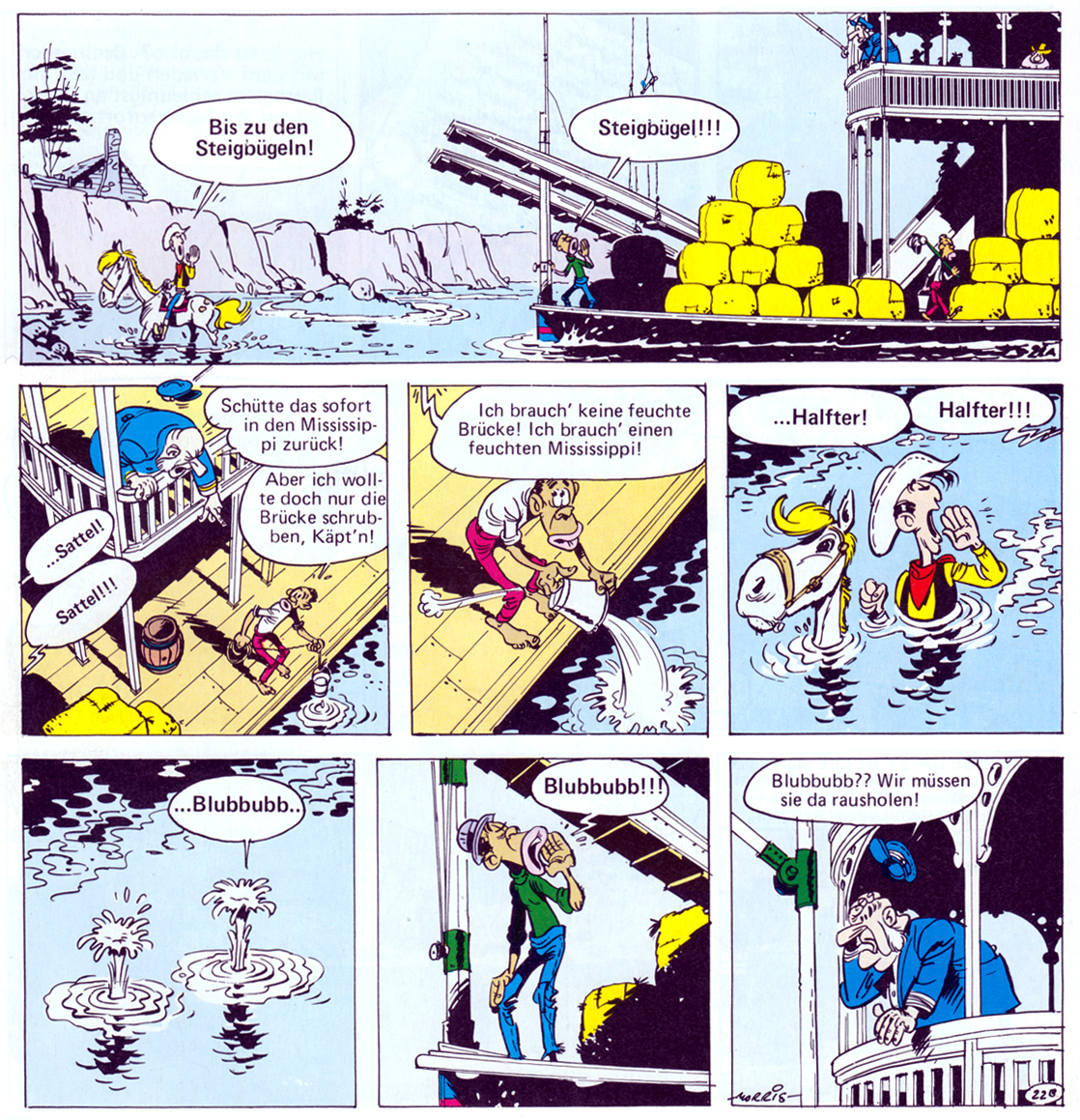

Die „Daisy Belle“ muss sich Meter um Meter vorantasten, um nicht auf Grund zu laufen. Luke leistet Hilfe, indem er mit Jolly Jumper nach einer Fahrrinne sucht:

Gekonnt plakativ inszeniert und mit einem Soundwort abgerundet („Blubbubb!“) hat die Sequenz sogar noch Zeit für einen Zwischengag (Eimer Wasser).

Drei Seiten weiter fällt der Mississippi ins andere Extrem – und wir erleben mit dem staunenden Lucky Luke ein Hochwasser, das die Landschaft verschwinden lässt:

En passant verdeutlichen uns der Mann auf dem Hausdach und Barrow’s Biss in den Apfel, dass mit der Lage nicht zu spaßen ist.

Bringt die bösen Buben rein!

Das Wasser geht wieder zurück und leider hat Lowriver wieder die Nase vorn. Der schickt neue Saboteure los. So lernen wir Explosions-Harris kennen (die sprechenden Namen sind auch herrlich blöde).

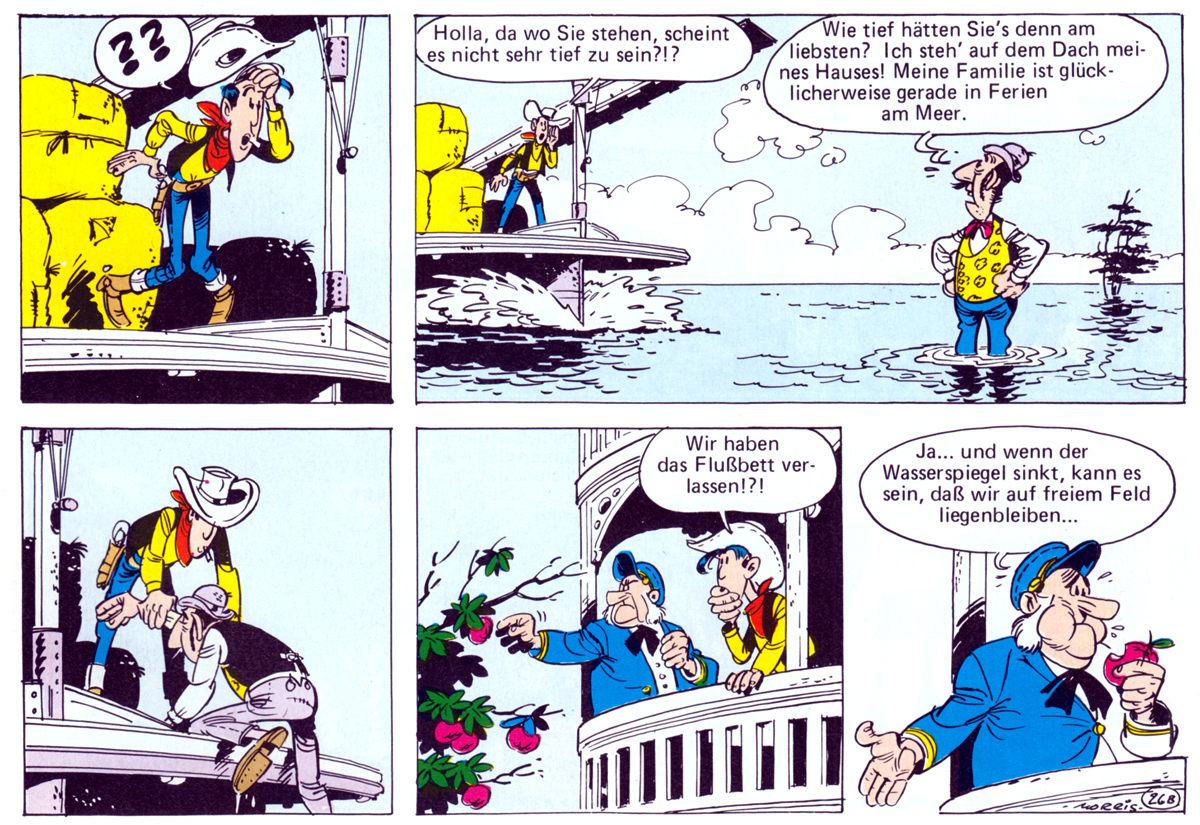

Dieser schräge Vogel mit ramponierter Visage und Augenklappe versteckt eine Zeitbombe an Bord. Luke kann sie vor der Abfahrt des Dampfers entdecken. Anstatt sie unschädlich zu machen, entscheidet er sich für eine riskante Variante der Rache:

Er bringt den Bösewichtern die Bombe zurück!

In der spannungsgeladenen Szene erweist sich Luke als cooler Hund, sein Durchatmen nach gelungener Aktion im siebten Bild macht ihn zum identifikationswürdigen Comichelden.

Lustig ist die gespiegelte Coolness von Explosions-Harris, die sich jedoch bald darauf rächt.

Der ganze Laden fliegt in die Luft, aber da im Semifunny-Comic niemand stirbt, kann der angesengte Lowriver einen letzten Schergen anheuern.

Pistolen-Pete ist der gefährlichste von allen, denn er kann unheimlich gut mit Messern umgehen.

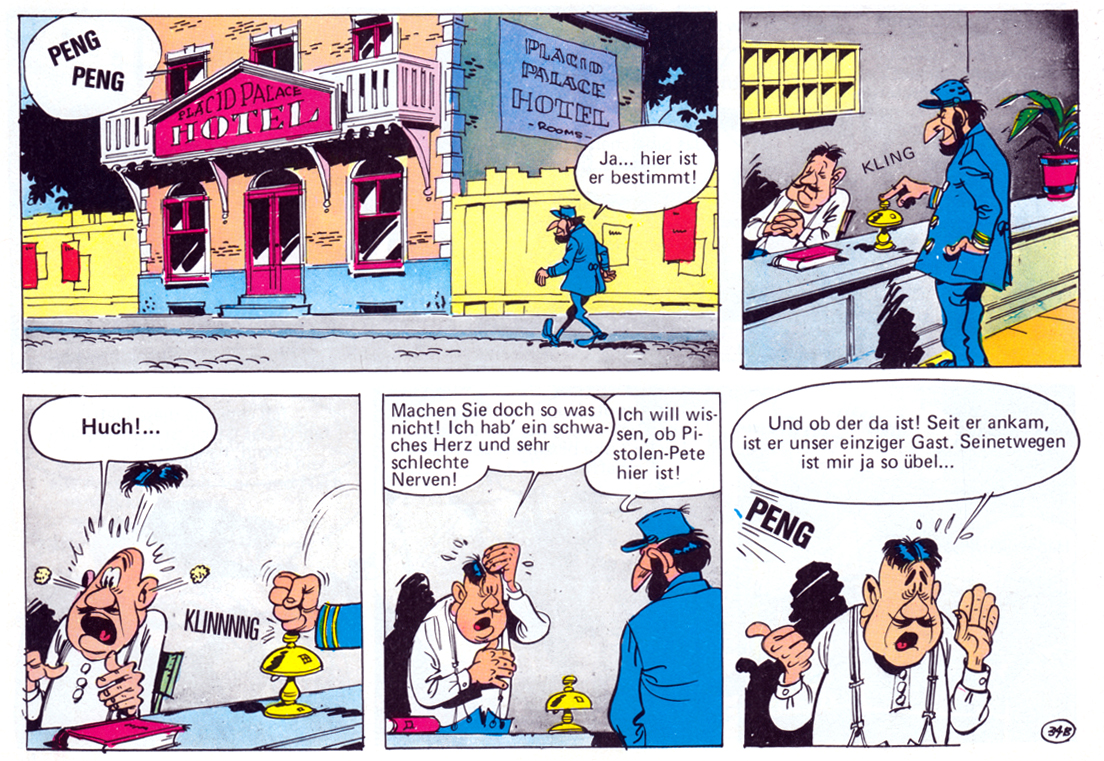

Nein, Spaß, aber schauen Sie, wie Goscinny und Morris die Figur vorstellen. In einem vereinsamten Hotel hält Pistolen-Pete den ganzen Tag Schießübungen ab.

Ehe wir Pete zu Gesicht bekommen, hören wir ihn ballern, bedauern den nervösen Portier und erschrecken uns über die zerlöcherte Türe. Das ist die Kunst der subtilen Inszenierung …

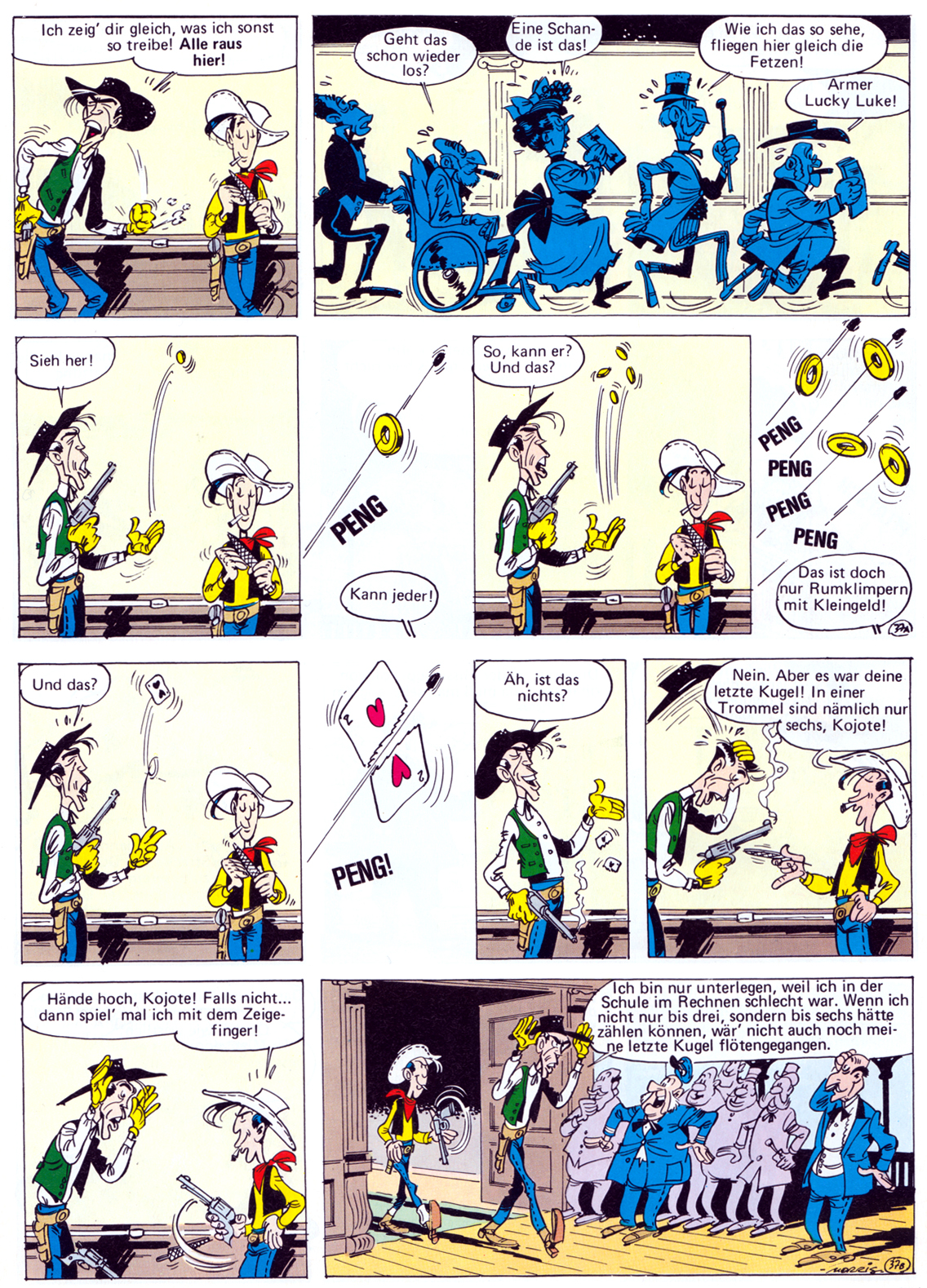

Und dann führt uns Pete ein irres Kunststück vor. Wird Lucky Luke da mithalten können?!

Aber Luke ist clever, kennt seine Grenzen, fordert Pete zwar heraus, doch nur um ihn dadurch zu entwaffnen!

Erneut zwölf schnelle Bilder, auf einer Seite komprimiert, die Pete protzen und Luke im Kontrast die Ruhe selbst sein lassen. Das wahrscheinlich lustigste Duell im Western-Genre.

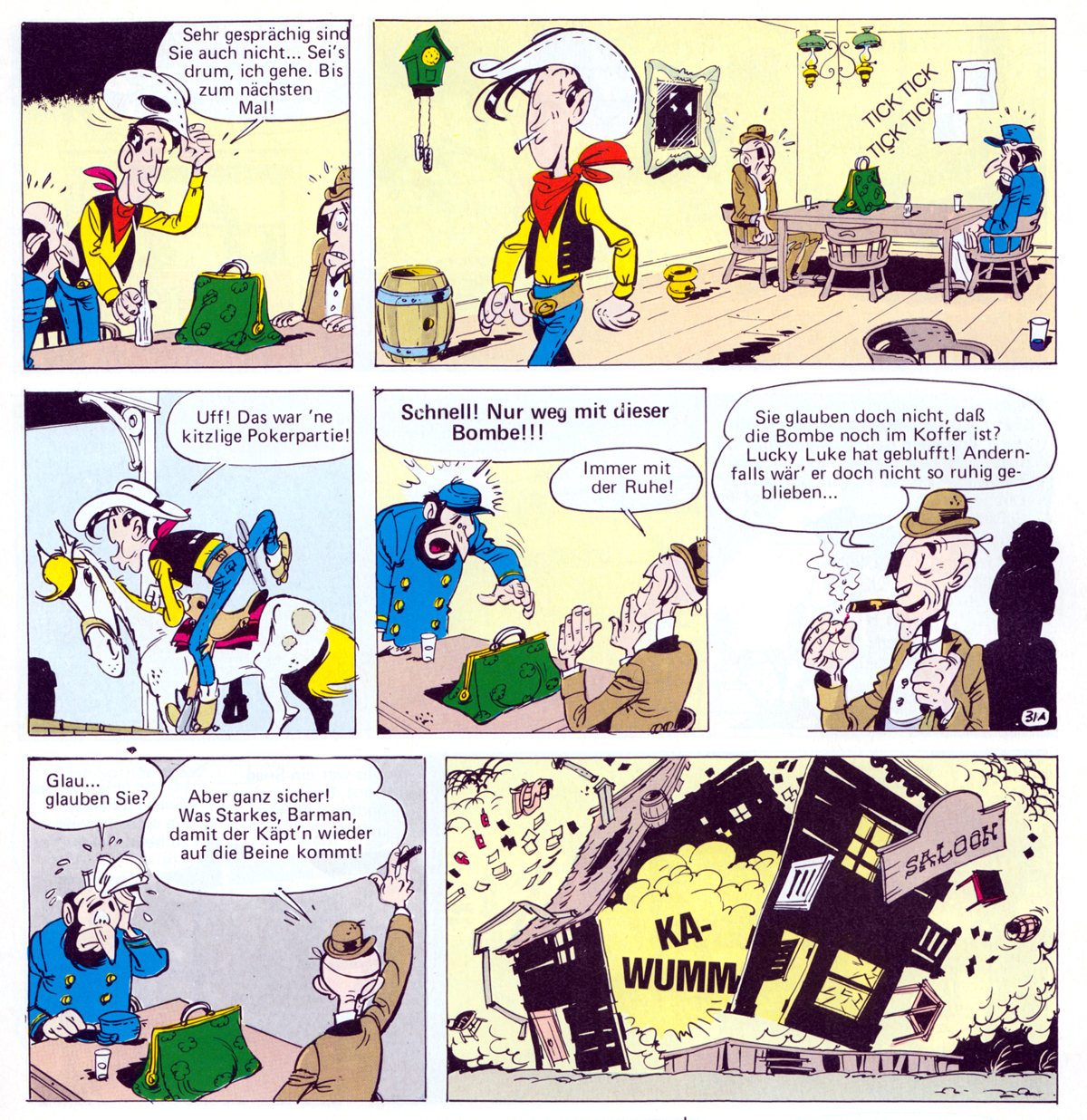

Jetzt sind wir auf der letzten Etappe und es kommt zu einem veritablen Wettrennen der beiden Boote Bug an Bug, das Barrows gewinnt – und Lucky Luke nimmt seinen stillen Abschied (wie üblich):

Zum Schluss auch HIER noch der Verweis auf die deutsche Wikipedia, die von einem echten Rennen auf dem Mississippi zu berichten weiß.

Zweimal LUCKY LUKE in Hochform, alles töfte?!

Mitnichten, denn „Am Mississippi“ wartet mit einem bösen Rassismus auf.

Es ist schon moniert worden, dass diverse Ethnien gerade in LUCKY LUKE abwertend dargestellt würden.

Ich finde es nicht tragisch, wenn irgendwo eine Nase zu groß oder eine Lippe zu dick ist, kein Grund zum Aufschrei. Sämtliche weißen Figuren sind ja auch grotesk überzeichnet. Problematisch wird es, wenn andere Konnotationen hinzutreten.

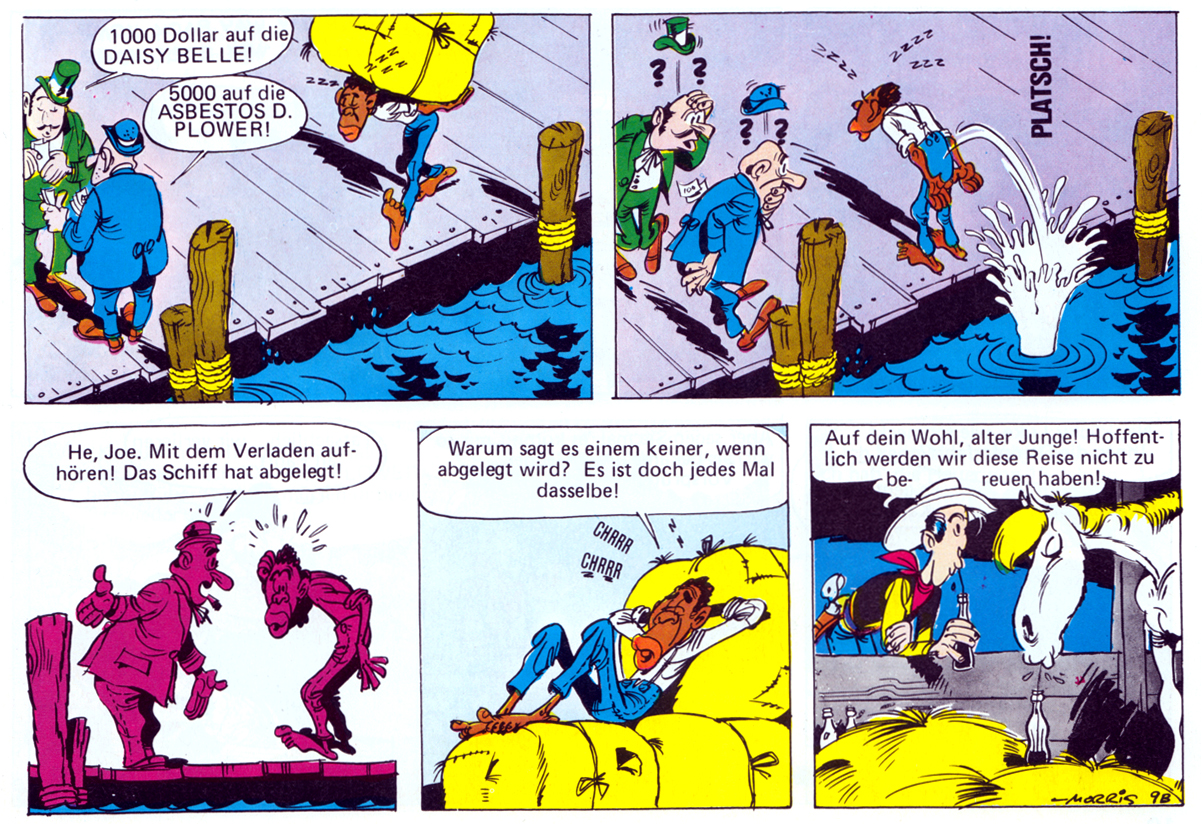

Das ist im zweitgenannten Album der Fall bei der Darstellung der schwarzen Figuren.

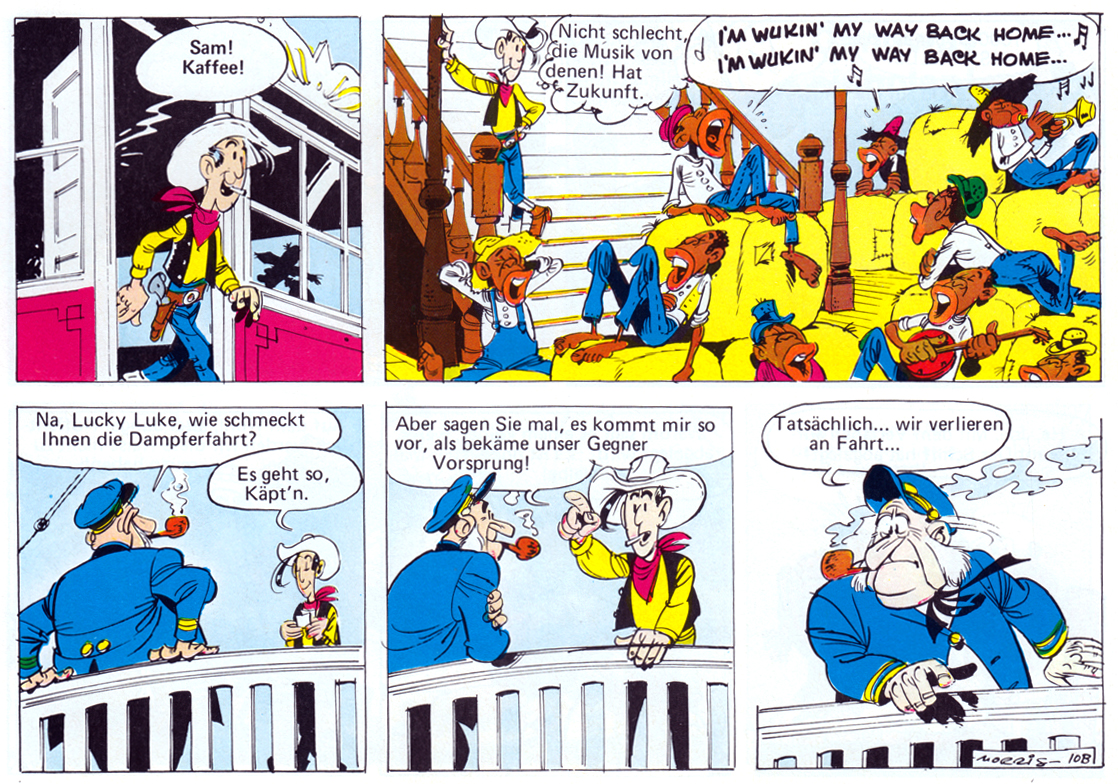

Die werden nämlich nicht nur in ihren Physiognomien karikiert, sondern auch als faul charakterisiert:

Wenn jemand relativierend einwerfen möchte „Naja, die machen gerade mal Pause, sonst nichts“, dann möge er verstummen, denn zwei Seiten weiter wird aus der Faulheit ein Gag geschlagen:

Die Reaktion des verträumten Joe ist auch keine Reue, sondern eher ein Achselzucken und Anlass, sich gleich wieder hinzulegen.

Eine nächste Bestätigung rassistischer Stereotype erfolgt wieder eine Seite weiter, als Lucky Luke die schwarze Besatzung singen hört – übrigens in voller Mannschaftsstärke und erneut in sehr entspannten Körperhaltungen.

Man mag sich wundern, aber die Musikalität ist ein Klischee, das nicht unbedingt als Kompliment gelten darf.

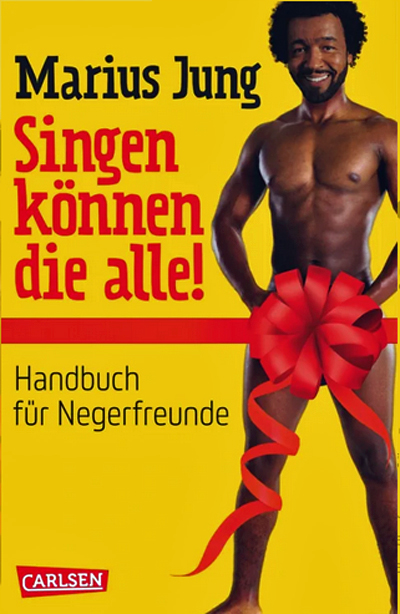

Wissen tue ich das von meinem Bekannten, dem Entertainer Marius Jung, der diesen Tatbestand vor über zehn Jahren zum Aufhänger seines ironischen „Handbuchs für Negerfreunde“ machte.

Das können Sie antiquarisch suchen gehen oder als E-Book beim Carlsen Verlag erstehen!

Also: „Am Mississippi“ ist super, aber über gewisse Aspekte sollte man nicht hinwegsehen.

Ich bin gegen jede Zensur und auch Retusche, aber ein Verfechter von kritischen Anmerkungen.

Ich fände es angemessen und völlig in Ordnung, wenn in Neuauflagen dieses Albums vorne oder hinten oder als Fußnote auf der Seite der Hinweis stünde, dass diese Darstellung ein rassistisches Klischee wiedergibt und dem Zeitgeist dieser Jahre geschuldet ist.

Dieser Rassismus ist ja nicht dem Geist des fabelhaften Autoren Goscinny entsprungen, sondern dieser war (wie übrigens alle damals) noch nicht soweit, solche Stereotypen zu hinterfragen.

Also: Ich plädiere für Gnade mit jahrzehntealten Unkorrektheiten – poche aber auf eine moderne Reflexion.

Ich glaube, dass die Benennung und Sichtbar-Haltung solcher Sequenzen einen Erkenntnisgewinn schafft. Eine Zensur oder verfälschende Retusche hingegen leugnet Rassismus geradezu.

„Aus den Augen, aus dem Sinn“ ist ein verdummendes Prinzip, denn nur der Aha-Effekt eines realisierten Missstands schärft den Verstand.