Hossa, das Titelbild des vierten Sammelbands ist ein Schock, das ist illustrierte Ratlosigkeit: Ein blauer Hintergrund mit einer großen, schwarzen Kugel, davor eine halbnackte Frau in fingerzeigender Pose und im Vordergrund ein Typ, der versonnen an einer Theke lehnt – und dem man seinen Drink aus der Hand gestohlen zu haben scheint.

(Und noch dazu schlecht gezeichnet. Aua!)

Manchmal sind Cover einfach Käse, aber man hätte bessere Motive zur Auswahl gehabt. Hoffen wir mal, dass dies kein böses Omen für die ganze Reihe ist!

Wer mehr über die Serie wissen möchte, ruft HIER den Beitrag zum letzten Sammelband auf.

Betont sei, dass die Alben Nr. 13, 14 und 15 zum ersten Mal auf Deutsch erscheinen. Und mit dieser Anmerkung tauchen wir direkt in die vier Alben des vierten Bandes ein:

Nummer 13: „Das Königskind von Onirodyne“

Der Beginn schließt nahtlos ans Ende des letzten Bandes an: Die „Göre“ Musky ist zur Frau gereift, sie verspürt das Aufkeimen ihrer Sexualität, den Anfang ihrer Pubertät – und die Eternautin, die jahrhundertelang ein Kind geblieben war, nimmt den Alterungsprozess wieder auf.

Damit ist sie zu Axles Traumfrau Shimere geworden, die er zehn Abenteuer lang im gesamten Universum gesucht hat.

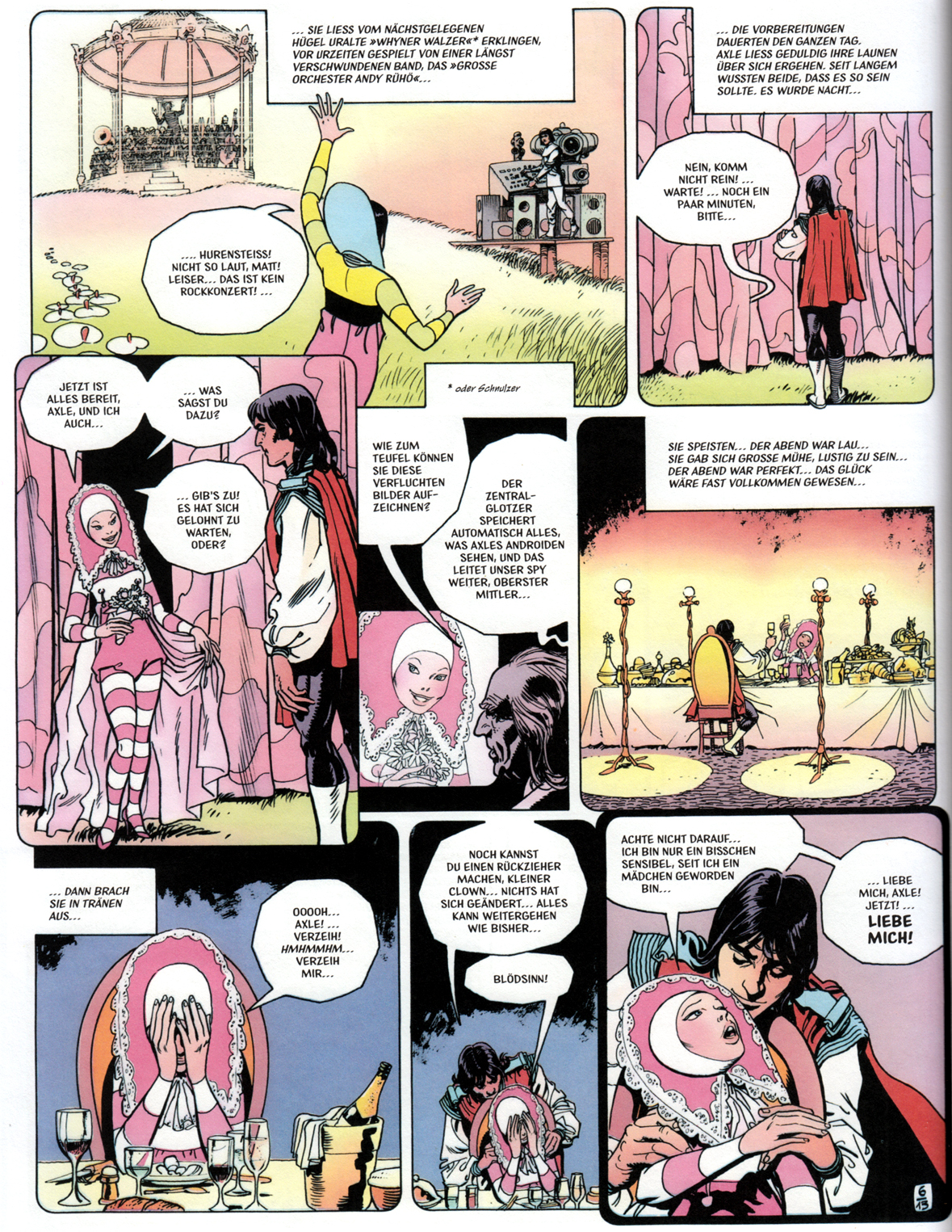

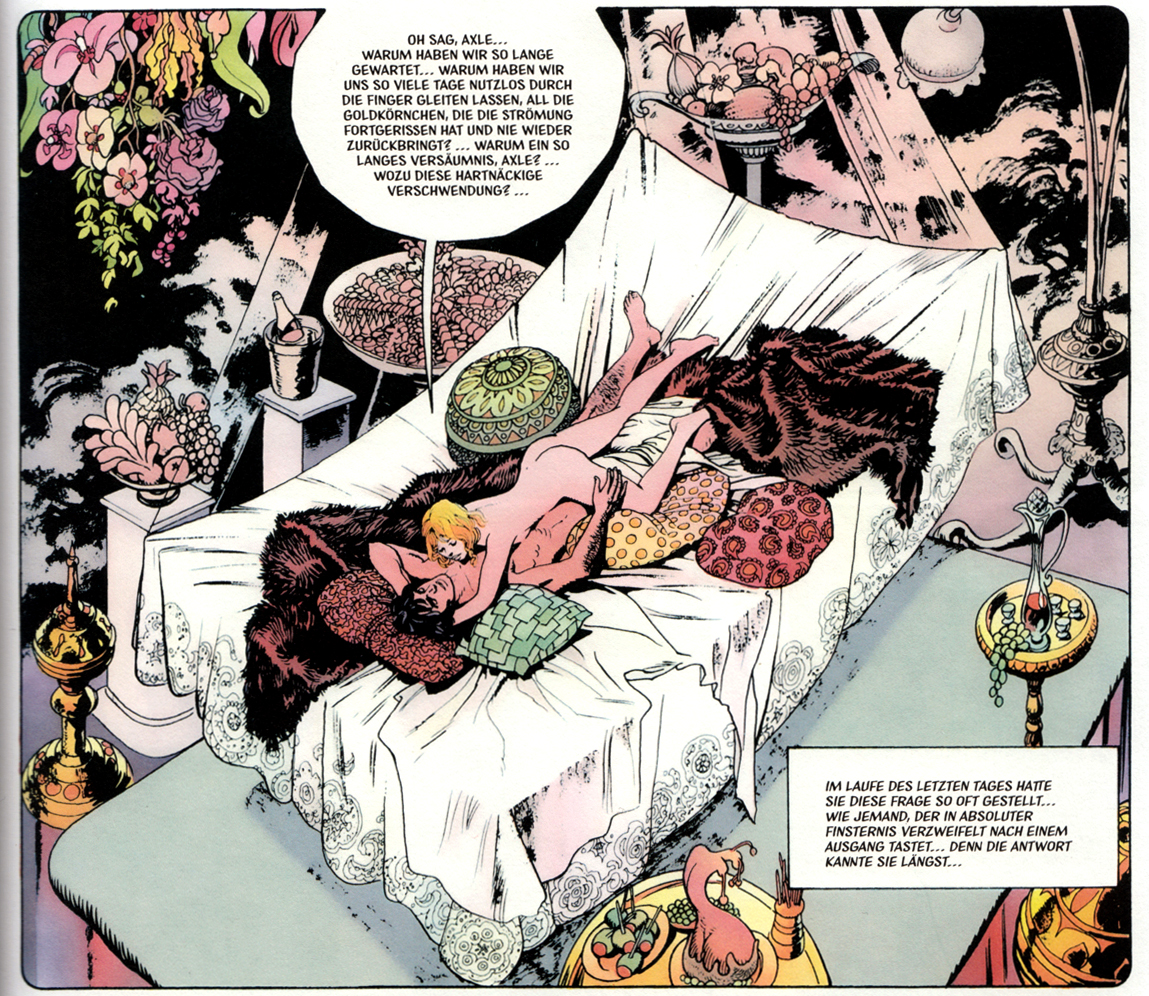

Interessanter Twist, der nun auch sexuell ausbuchstabiert wird. Sie reist mit Axle zum Wohlfühlplaneten Hyveeas, wo sie eine Hochzeitsreise mit dreitägiger Liebesnacht inszeniert.

Diesem Happy End folgt ein extremer Bruch: Ein Besatzungsmitglied des Silberdelfins verabreicht Axle eine Schlafdroge und Agenten der Gilde und entführen Musky auf die andere Seite des Universums, was praktisch ihrer Ermordung gleichkommt.

Axle wird seine Gefährtin nie mehr wiedersehen!

Diese Aktion hat die Gilde veranlasst, weil Axle durch diese Beziehung das Bündnis mit den Eternauten aufs Spiel setzt (die ihm Musky in ihrer kindlichen Gestalt anvertraut hatten) und womöglich das Gleichgewicht des Universums stört.

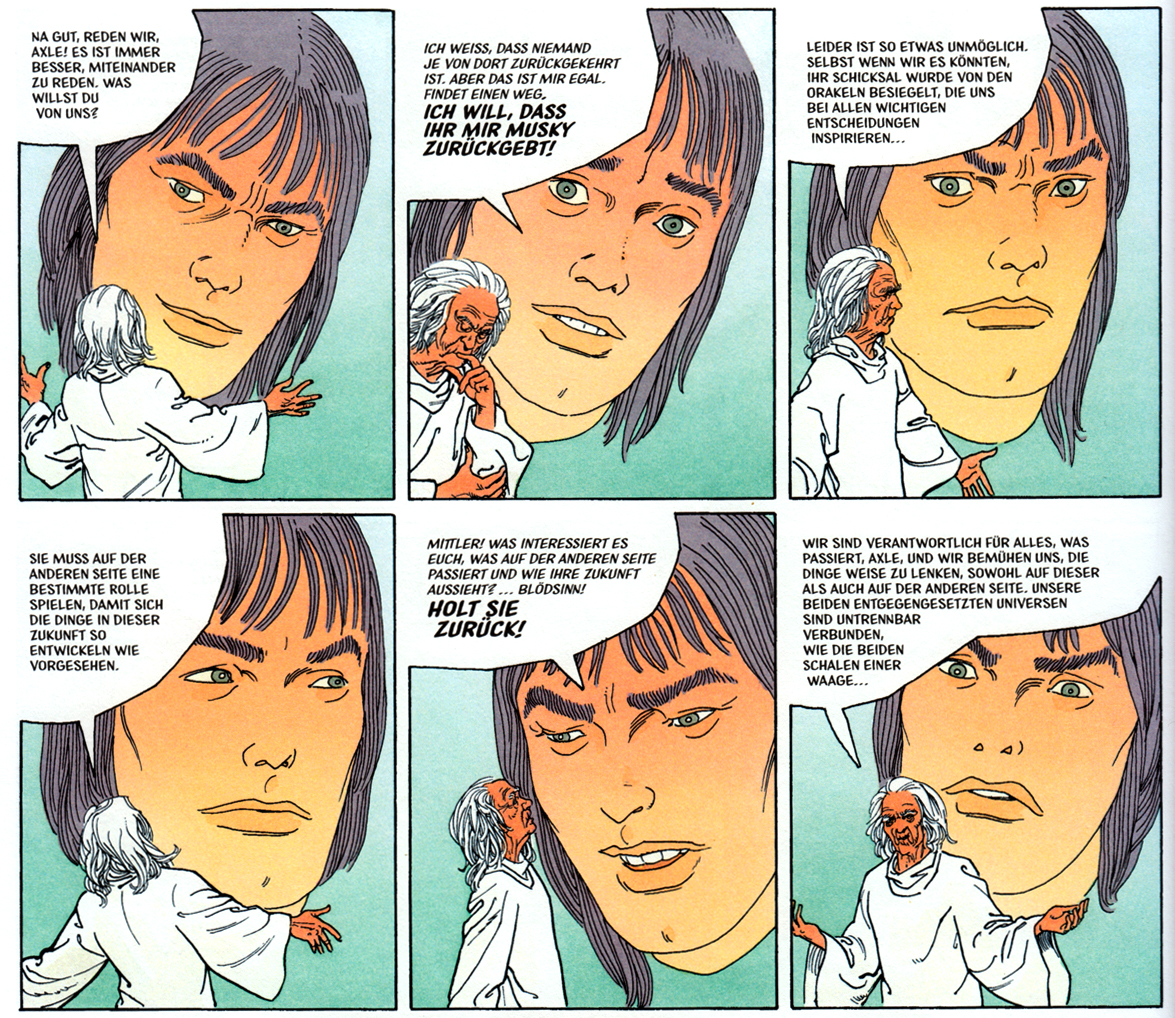

Die Szenen der Beratschlagung innerhalb der Gilde, der Entführung Muskys, der Reaktion von Axle sind erratisch gestaltet, ergehen sich in schrägen Exkursen und sind ein dramaturgisches Fragezeichen.

Das erlebe ich öfter in dieser Serie und wirkt auf mich, als habe sich Autor Godard mit Zeichner Ribera nicht gut abgestimmt bzw. als strecke der Zeichner Bilderfolgen, um die Albumlänge vollzukriegen.

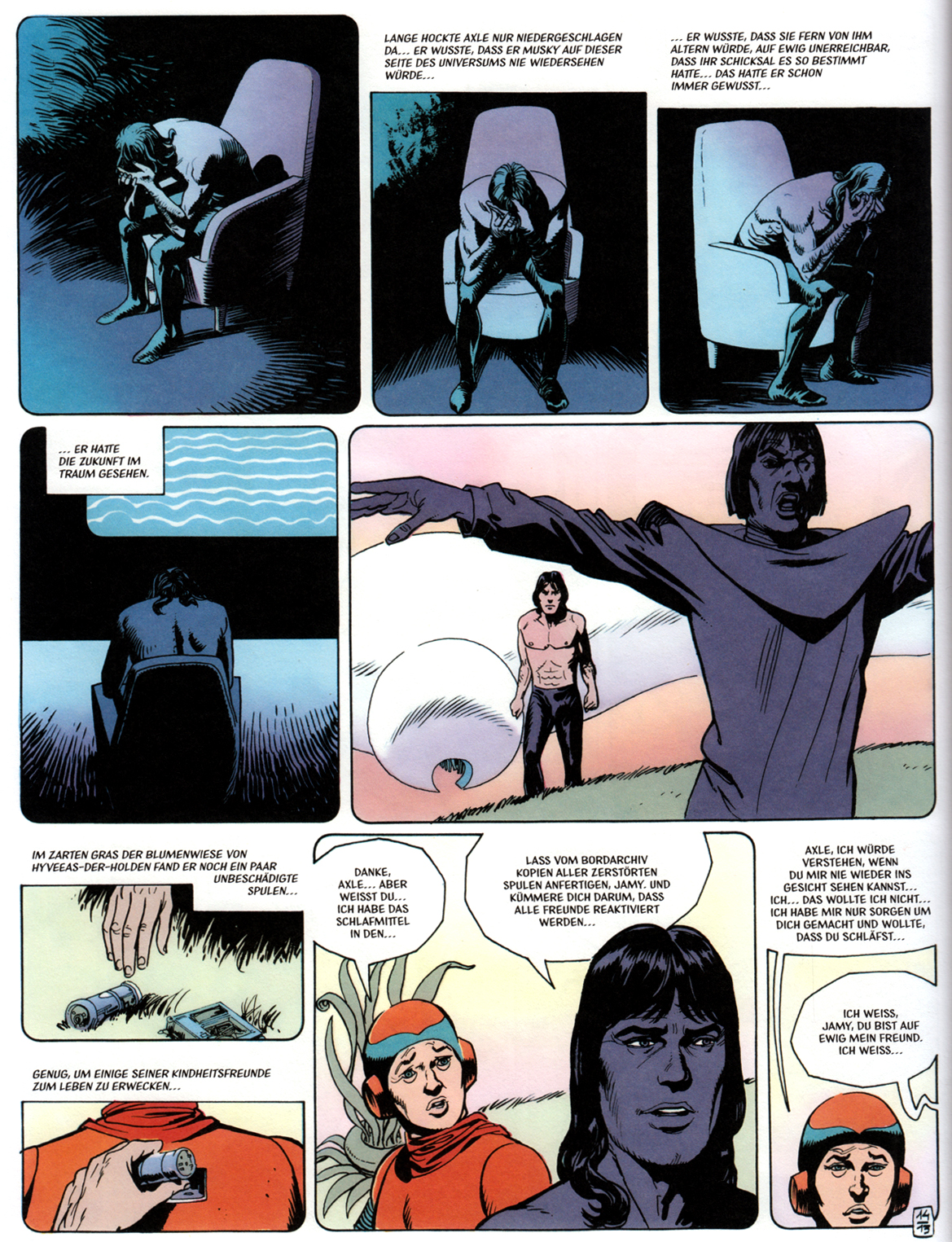

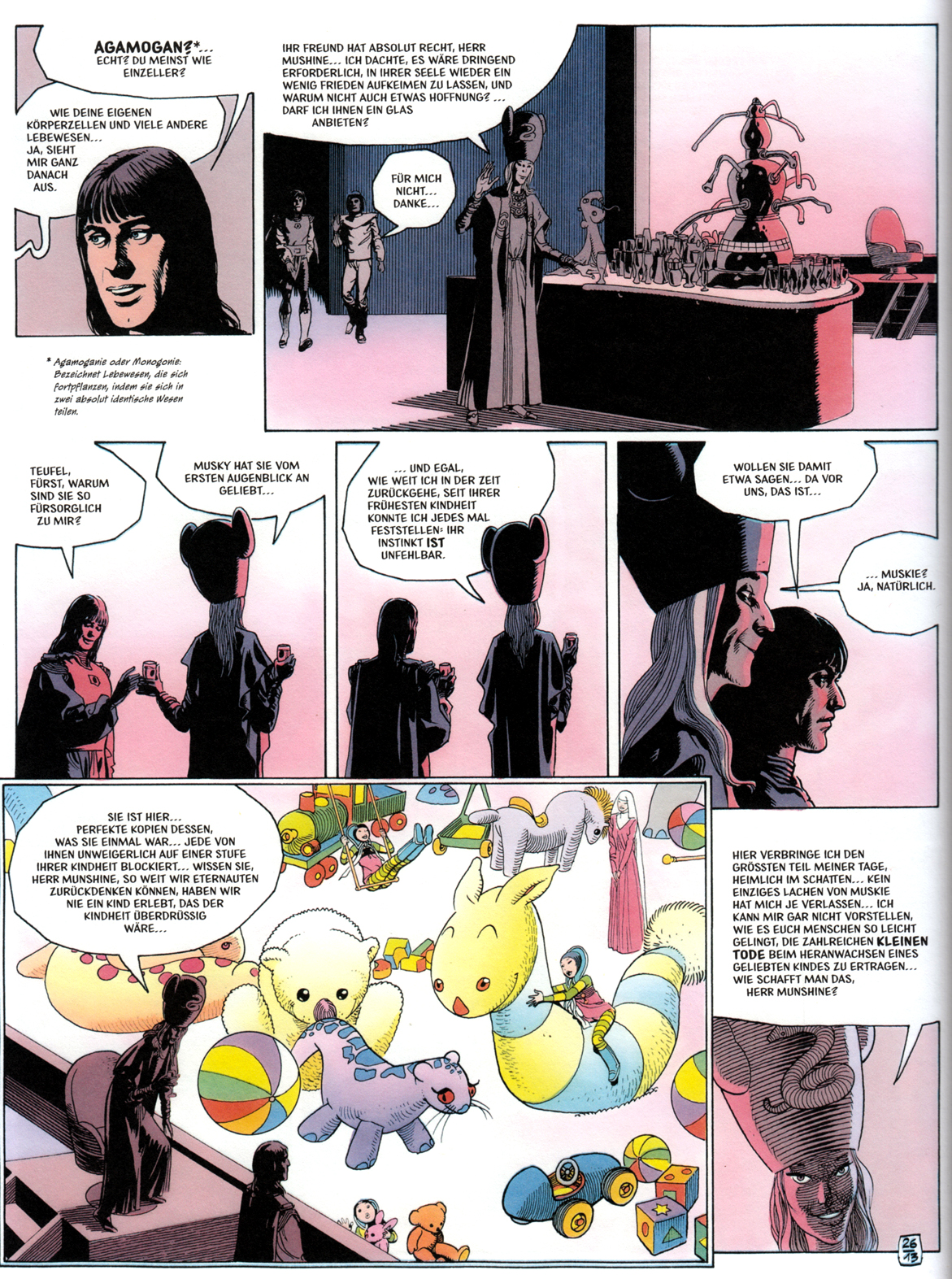

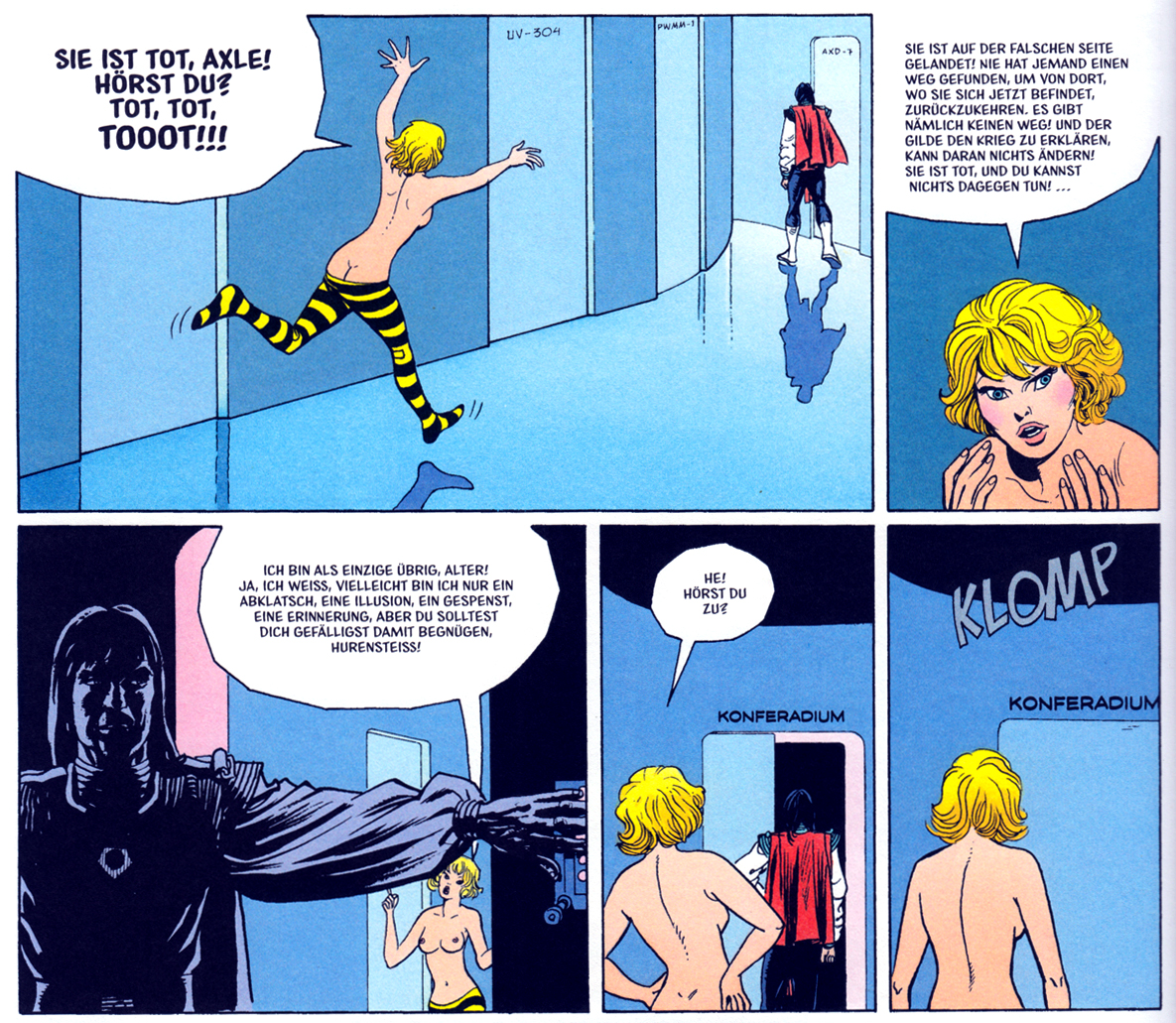

Zum Beispiel acht Seiten (unten ein Auszug), auf denen Axle nach dem Verlust seiner Geliebten traumatisiert herumirrt, mit dem Bordpersonal diskutiert, eine Traumreise unternimmt und prinzipiell nichts geschieht.

Dann kommt der Comic in die Pötte und Axle besucht Muskys Vater, den Fürst der Eternauten, um ihm sein Beileid auszusprechen.

Doch der weiß schon Bescheid und ist gar keiner schlechten Dinge, denn im Eternautenreich verfügt man über Klonkopien der eigenen Kinder.

So hat der Fürst eine dreizehnjährige Musky-Version in seinem Garten gespeichert, als wäre seine Tochter niemals mit Axle ins Weltall aufgebrochen.

Es folgt die schönste Sequenz des Albums (und eigentlich ist uns allen klar, was passieren wird):

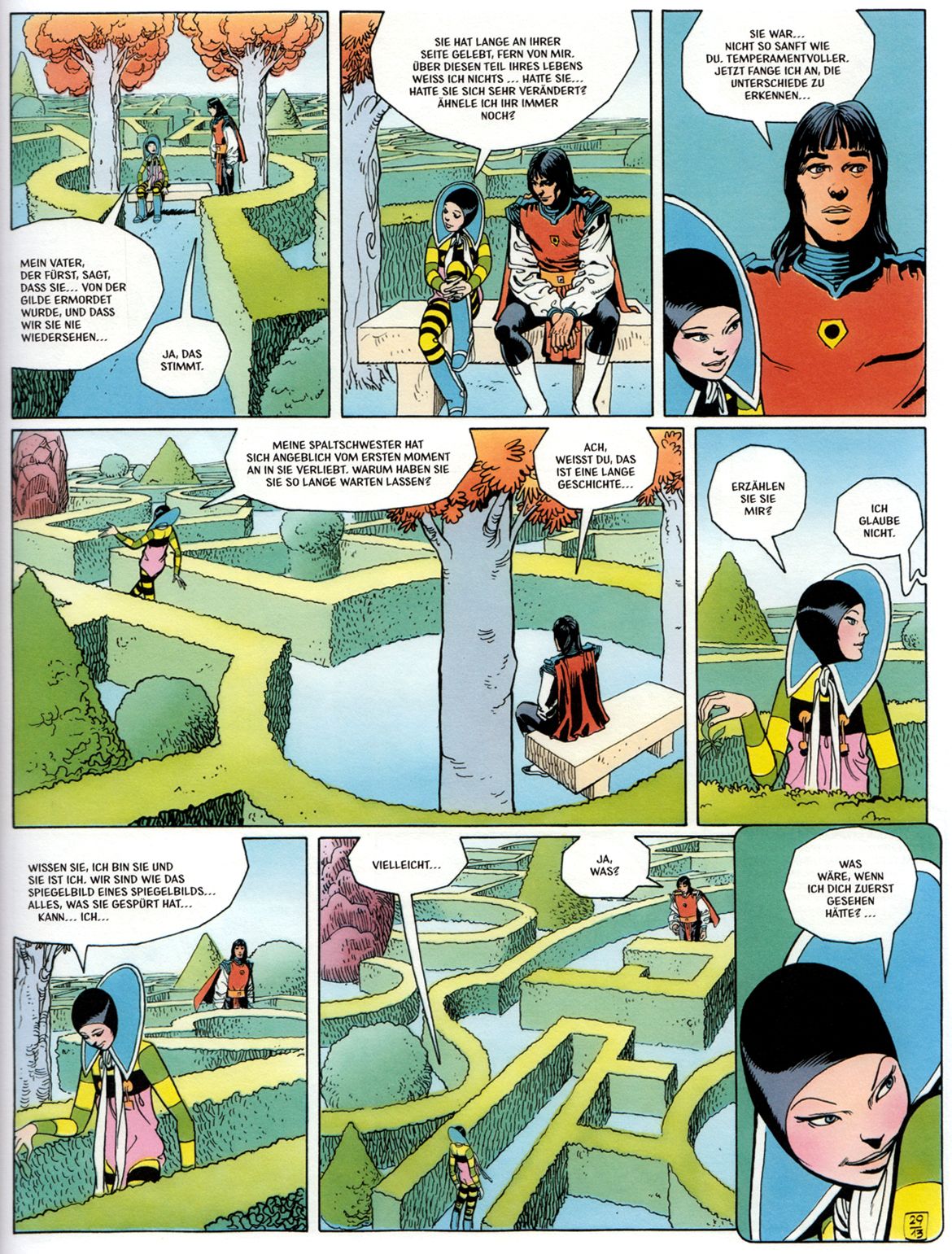

Klon-Musky lernt Axle kennen und die Vertrautheit zwischen den Figuren ist mit den Händen greifbar.

Das dramatische Finale naht in Form eines Anschlags der Gilde auf Axle. Als sein Leben am seidenen Faden hängt, kann ihn nur die neue Musky retten.

Das sei verraten – und ebenfalls, dass der Silberdelfin wieder auf die Reise durchs Universum geht. Doch ab nun ist Captain Axle ein gebrochener Mann, der auf Rache an seinen Feinden sinnt.

DER VAGABUND DER UNENDLICHKEIT hat noch nie simple Geschichten präsentiert und tut es weiterhin nicht.

„Das Königskind von Onirodyne“ ist wie andere Alben vor ihm ein sperriges Drama mit sprunghaften Entwicklungen.

Riberas Artwork verblüfft mich durch sein unschönes Fluktuieren: Die hier im Beitrag gezeigten Seiten funktionieren gut, aber dann gibt es solche, die komplett lustlos, laienhaft gefüllt und hastig hingeworfen zu sein scheinen.

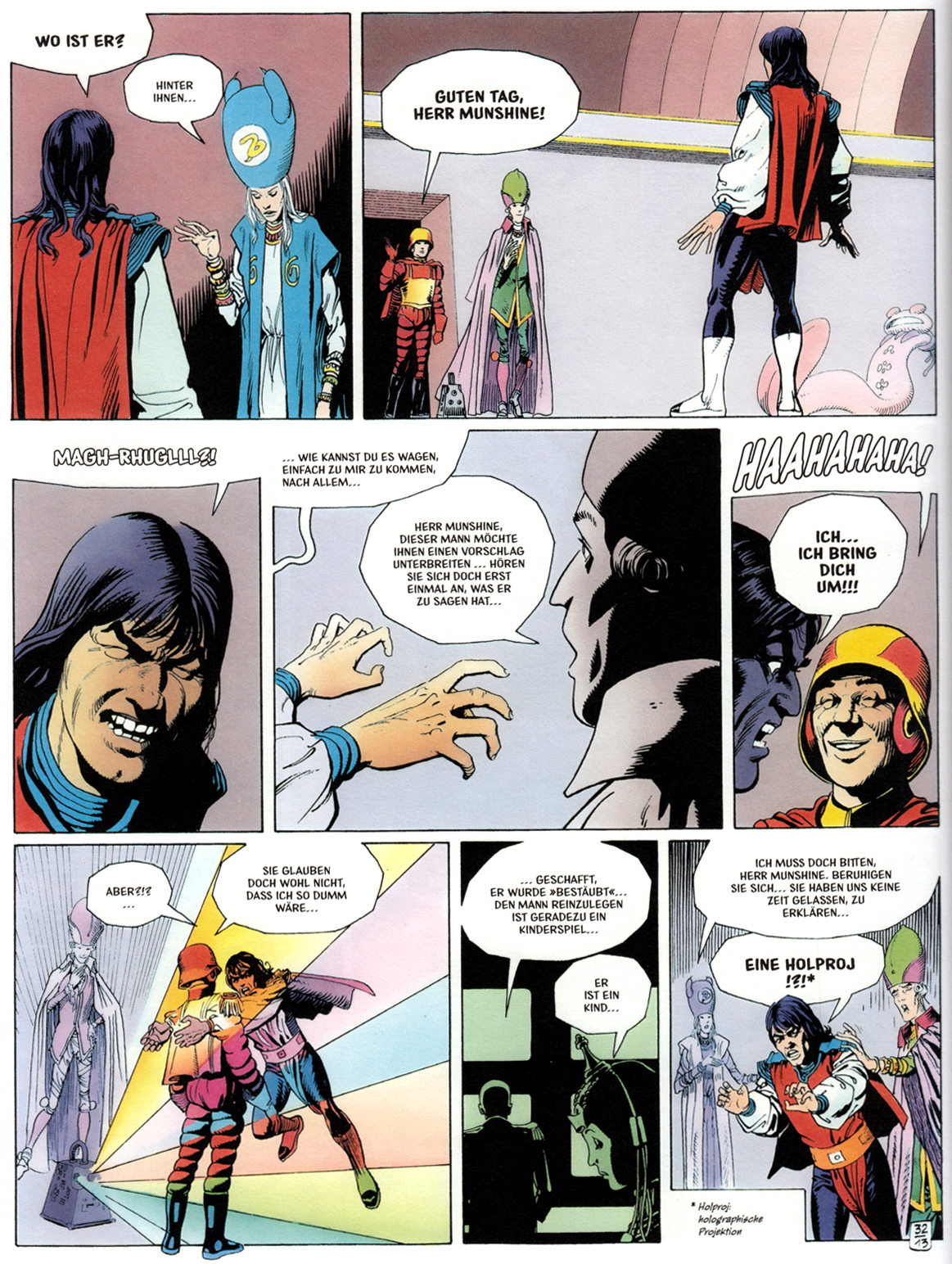

Etwa diese Konfrontation Axles mit dem Gilde-General Magh-Rhuglll:

Sie erkennen, dass hier nichts stimmt? Kameraperspektiven, Bildausschnitte, Figurenzeichnung – alles willkürlich skizziert und unorganisch zusammengeklatscht.

Ist mir ein Rätsel, weshalb Ribera mit seinen Fähigkeiten derart oszilliert.

(Oder auch kein Rätsel, weil ihn Tempo, Zeitdruck, Abgabetermin plagen.)

Trotz all der VAGABUNDEN-typischen Schwächen bin ich tatsächlich gespannt, wie es nun weitergeht.

Autor Godard hat den Shimere-Plot radikal zu Ende gebracht und kann seine Figuren mit neuen Ideen aufladen.

Nummer 14: „Die kleine Herrin“

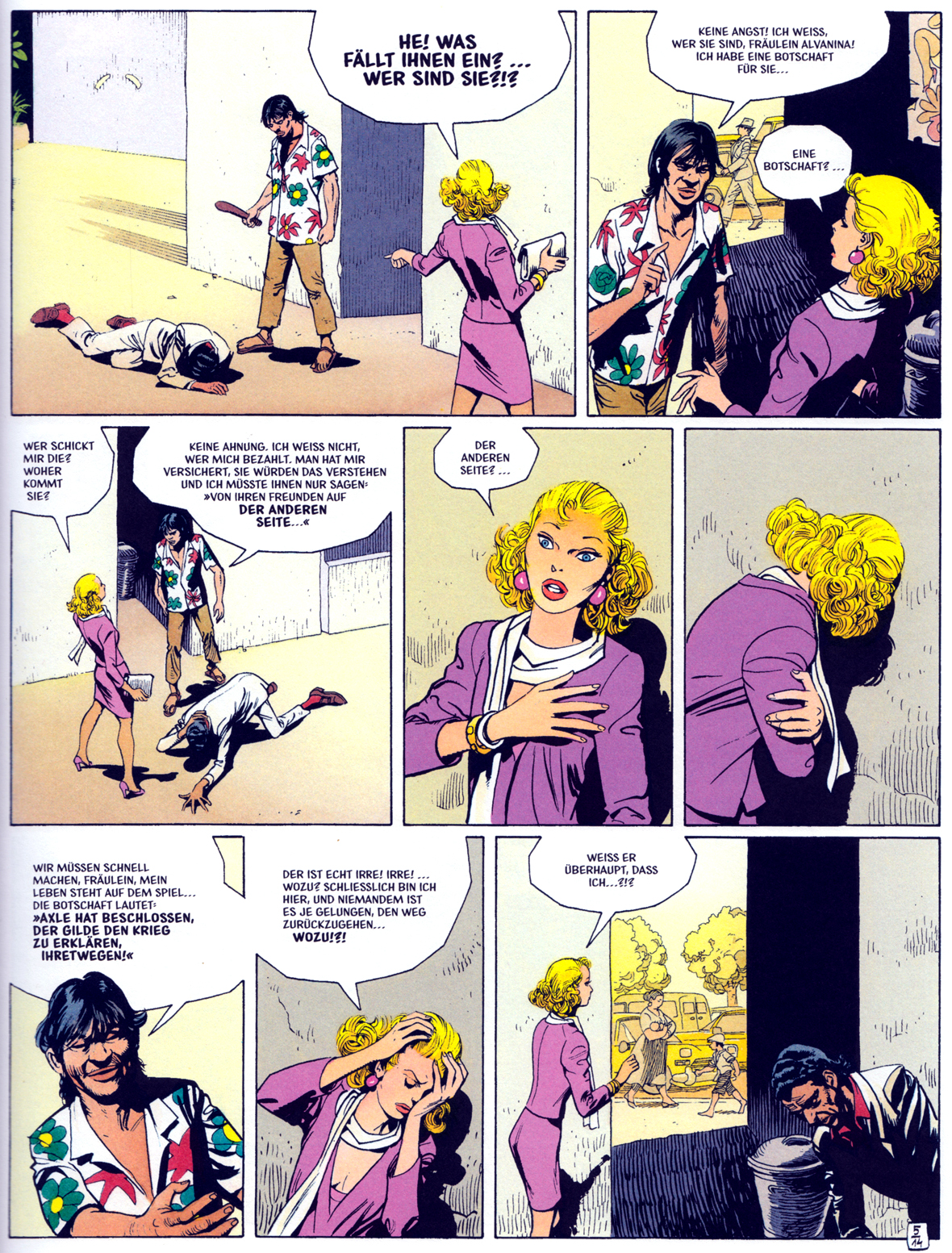

Die ersten Seiten überraschen uns damit, dass wir Musky wiedersehen!

Sie lebt als Erdenfrau Alvanina auf der anderen Seite, die sich als das Paraguay unserer Gegenwart entpuppt.

Dort bestätigt ihr ein Doktor ihre Schwangerschaft und ein Bote richtet ihr aus, dass Axle der Gilde den Krieg erklärt hat.

An Bord des Silberdelfins bringt Muskys Spaltschwester Muskie alles über das Leben ihres Klonzwillings mit Axle in Erfahrung.

Auch sie wird zu Shimere und zu Axles Geliebter. Doch der nimmt Muskie nicht für voll und hat nur Rache im Sinn.

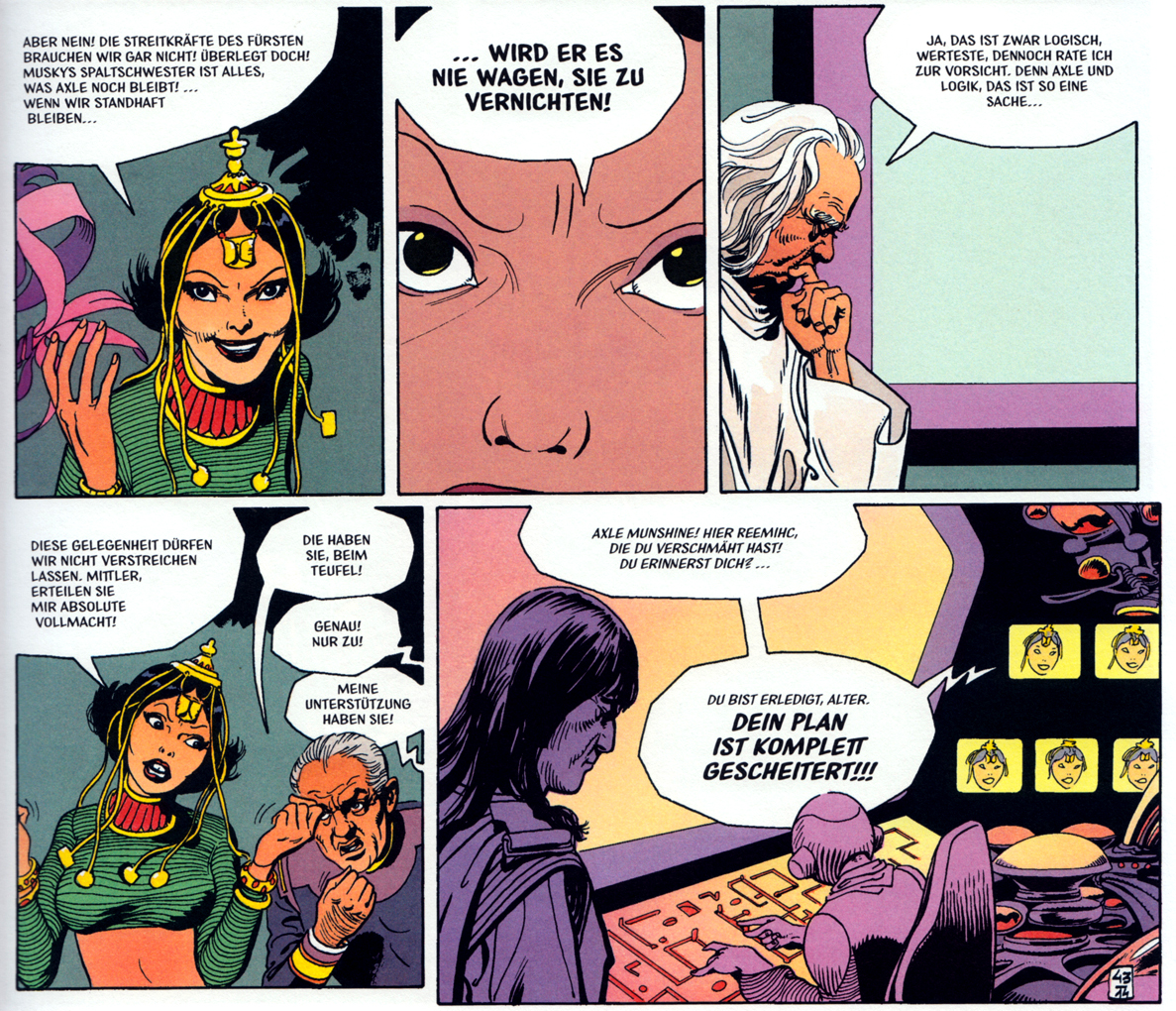

Die Gilde unter Vorsitz des Großen Mittlers und der ehrgeizigen Generalin Reemihc bereitet sich derweil auf einen Angriff durch das Superraumschiff Silberdelfin vor.

Der Feldmarschall der Gilde sieht schwarz: Das Schiff ist einzigartig und unbesiegbar, seine Baupläne zerstört und keine Schwachstellen auszumachen.

(Das war ja in „Star Wars“ beim Todesstern ganz anders, womöglich eine Anspielung.)

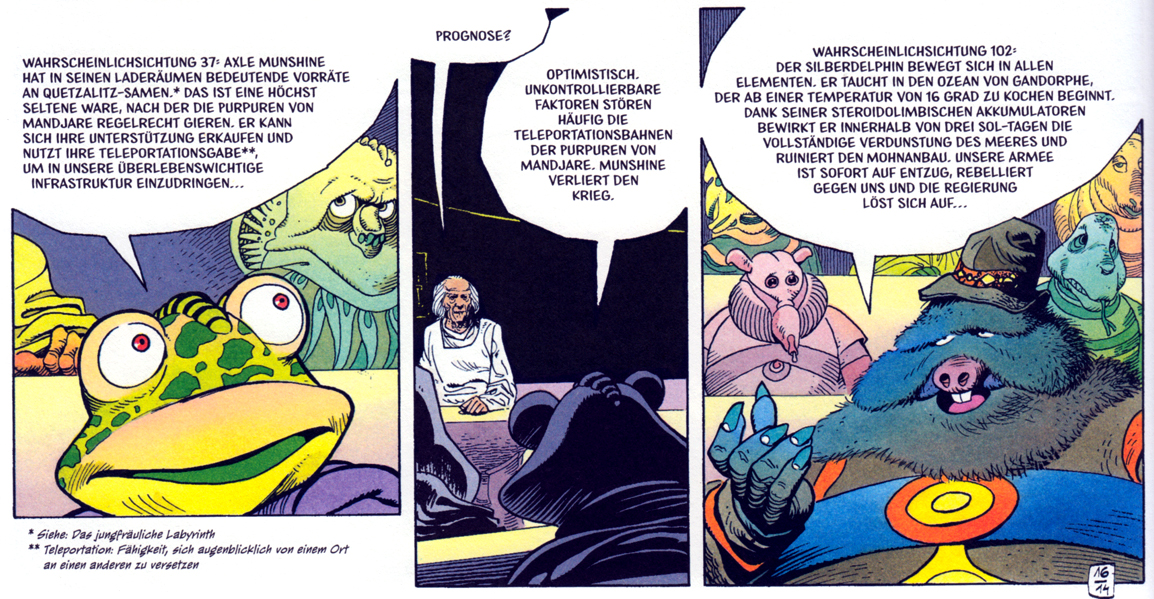

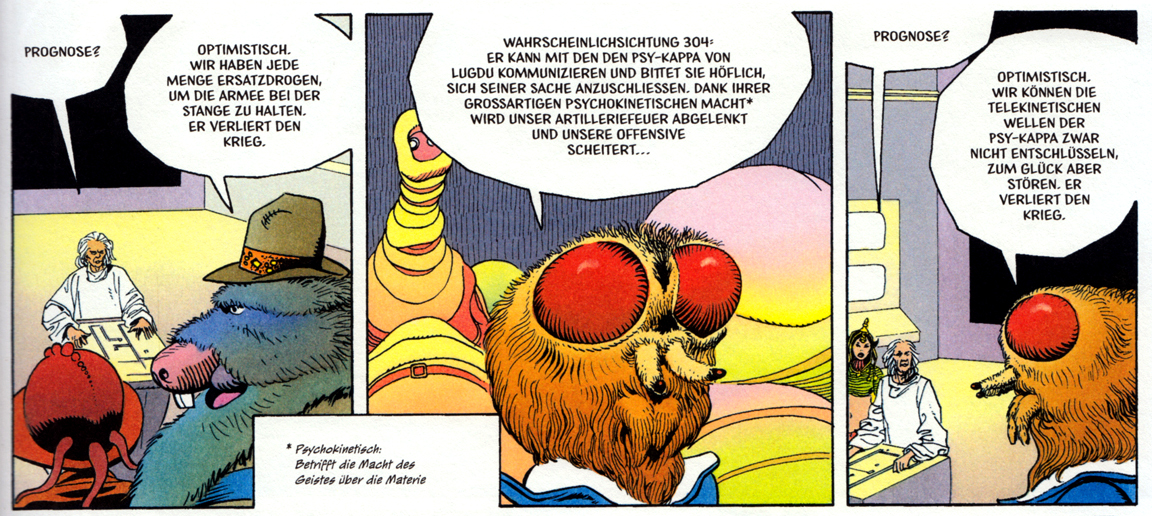

Zugleich tagt ein ulkiges Expertengremium, welches Kriegsszenarien durchspielt. Diese Sequenzen sind der komische Faktor des Albums, denn Godard und Ribera lassen in ihnen wieder ihrer Vorliebe für skurrile Kreaturen und pseudofaktisches Genregelaber ihren Lauf:

Axle entdeckt im Inneren des Silberdelfins eine geheime Kammer und hat eine Holo-Begegnung mit seinem mächtigen Vater Korian – der ihn mit neuen Waffen ausstattet.

Kriegerische „KI-Hirne“ machen Axles Androiden (allen voran Matt) zu kampfeslustigen Soldaten:

Hermitya-die-Moygne ist ein öder Planet, auf dem nur eine kleine Garnison der Gilde stationiert ist.

Der dortige Kommandant langweilt sich seit Jahren so sehr, dass er dankbar ist, von Axle und Matt gefangengenommen zu werden.

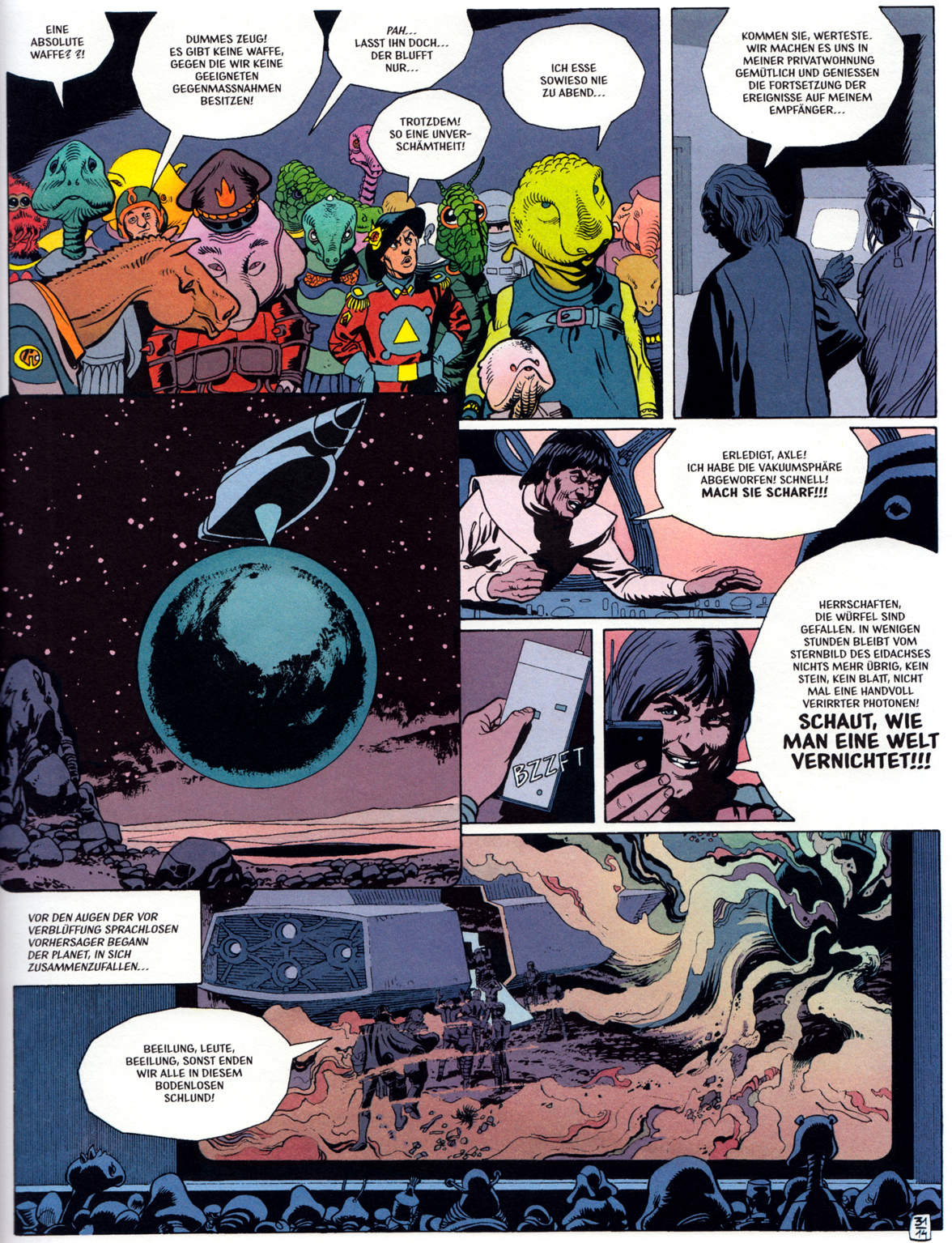

Mittels einer Televid-Aufzeichnung überträgt Axle die Zerstörung des Stützpunktes auf den Gilde-Planeten Xylos. Die Versammlung der Expertenwesen staunt und muss erkennen, dass sie dieses Szenario nicht auf dem Schirm hatte.

Als Demonstration setzt Axle die „Vakuumsphäre“ ein, Korians Superwaffe, die mit einem Gravitationskollaps den Garnisonsstützpunkt und dessen Nachbargestirne in ein Schwarzes Loch verwandelt.

Axle erscheint in Silberdelfin über Xylos, ruft die Bevölkerung zum Aufstand gegen die Gilde auf und fordert, die ursprüngliche Musky aus der anderen Welt zurückzuerhalten.

Es geht ihm also weiterhin um seine Shimere, die ihm von der Gilde entrissen wurde. Bei Nichterfüllung seiner Forderung droht er mit Einsatz der Vakuumsphäre.

Der Große Mittler versucht Axle begreiflich zu machen, dass dies absolut unmöglich sei.

In diesen Showdown mischt sich auch die ehrgeizige Reemihc, die Axle einen Bluff vorwirft.

(Die Figur der Reemihc ist ganz zu Anfang der Serie schon aufgetaucht und damals von ihm „verschmäht“ worden.)

Der Hölle Rache kocht in ihrem Herzen (wie es schon Mozart in der „Zauberflöte“ vertonte).

Solche stumpfen Motivationen finde ich ja stupide (und im Grunde auch frauenfeindlich), beim Mozart immerhin konnten diese Frauen toll singen …

Ebenfalls durch ein emotionales Inferno gehen Musky und Muskie.

Das buchstabiere ich nicht aus, um nicht alles zu verraten.

Album Nummer 14 kommt mir bislang als das flotteste von allen vor.

Das Personal der Geschichte ist straff geführt, die Story tritt nirgendwo auf der Stelle.

Parallel treiben zwei Handlungsstränge (die Geschehnisse im Silberdelfin und auf Xylos) aufeinander zu und kulminieren in einem amüsanten Cliffhanger:

Mehrere Akteure schreien Axle an, eine Entscheidung zu treffen!

Doch wie wird diese ausfallen?

Das vertagt DER VAGABUND DER UNENDLICHKEIT auf das nächste Album.

Nummer 15: „Die Zeit der Orakel“

Axle traf die Entscheidung, sich zurückzuziehen und Xylos nicht zu zerstören. Weil Muskie, Muskys Spaltschwester, sich an die tödliche Bombe gekettet hatte.

Doch es sind Monate vergangen, die Bewohner haben Xylos aus Angst vor der weiterhin präsenten Vakuumsphäre verlassen. Muskie ist verschwunden und im Chaos des Umbruchs von Reemihc ins Weltall verschleppt worden.

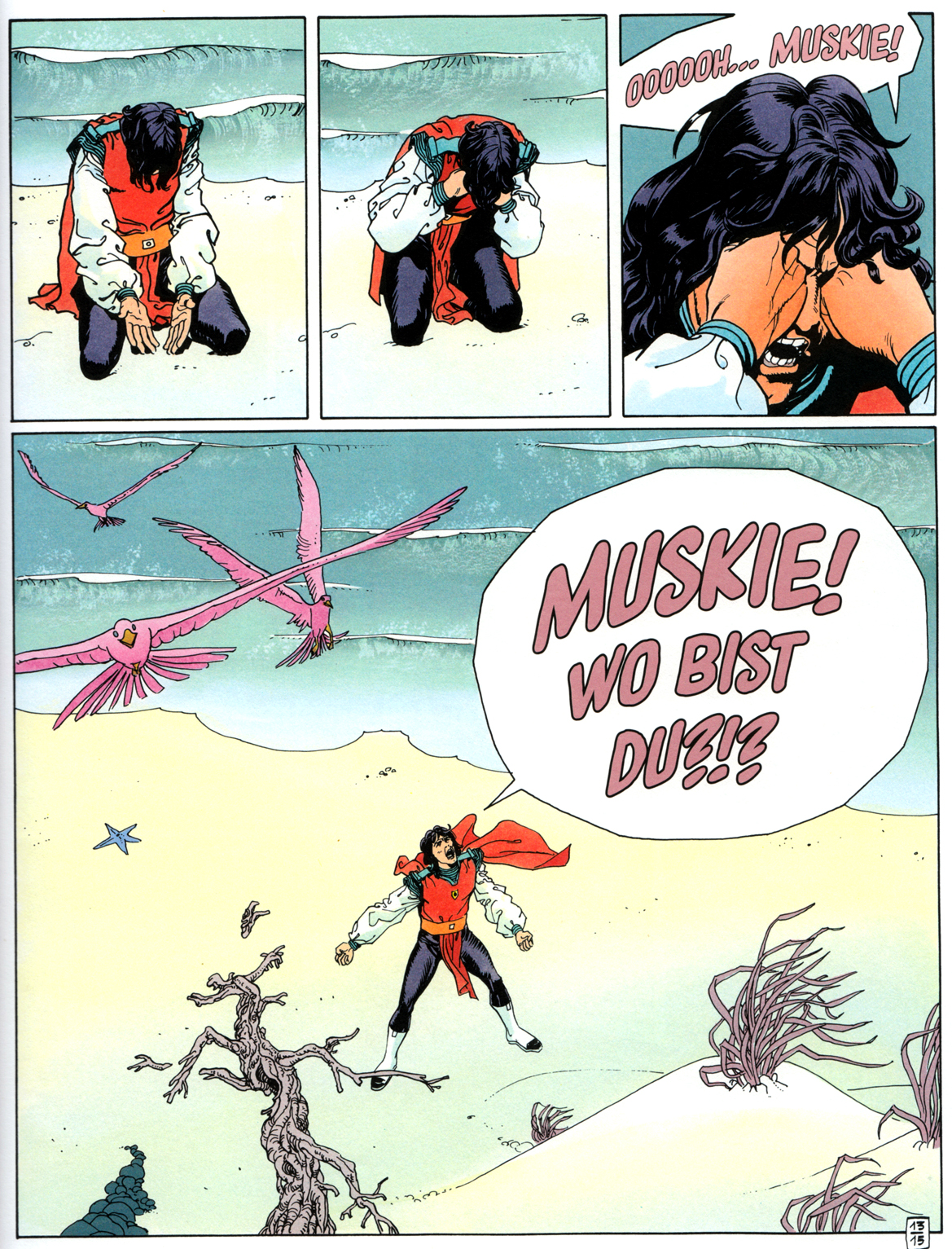

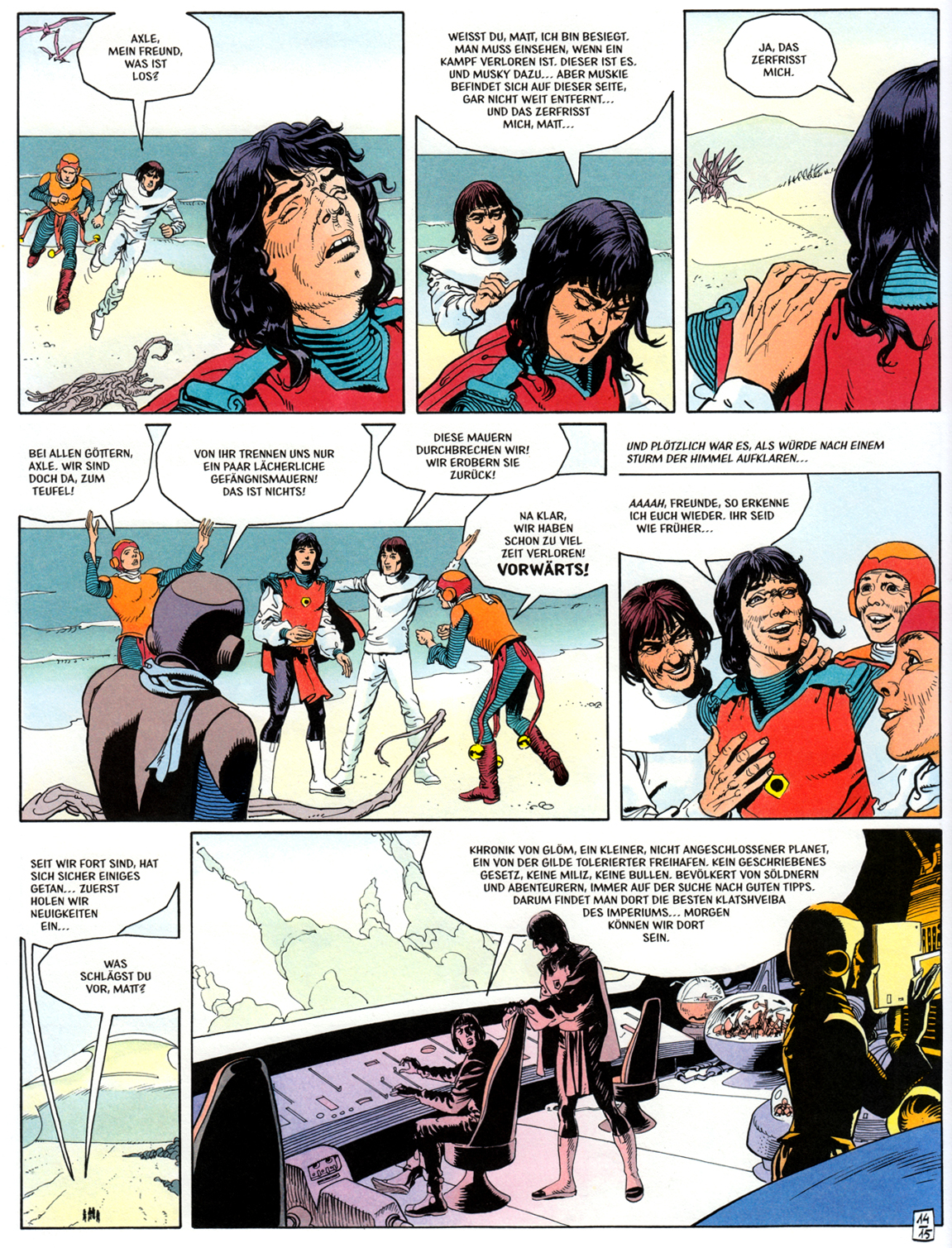

Axle hat sich trauernd auf einen Inselplaneten zurückgezogen und muss von seinen Androiden ermuntert werden, auf die Suche nach Muskie zu gehen.

Mit dem Besuch des Planeten Khronik von Glöm schwenkt die Serie wieder auf altbekannte Muster ein: Eine skurrile Mantel-und-Degen-Filmkulisse dient als Folie für die Spurensuche.

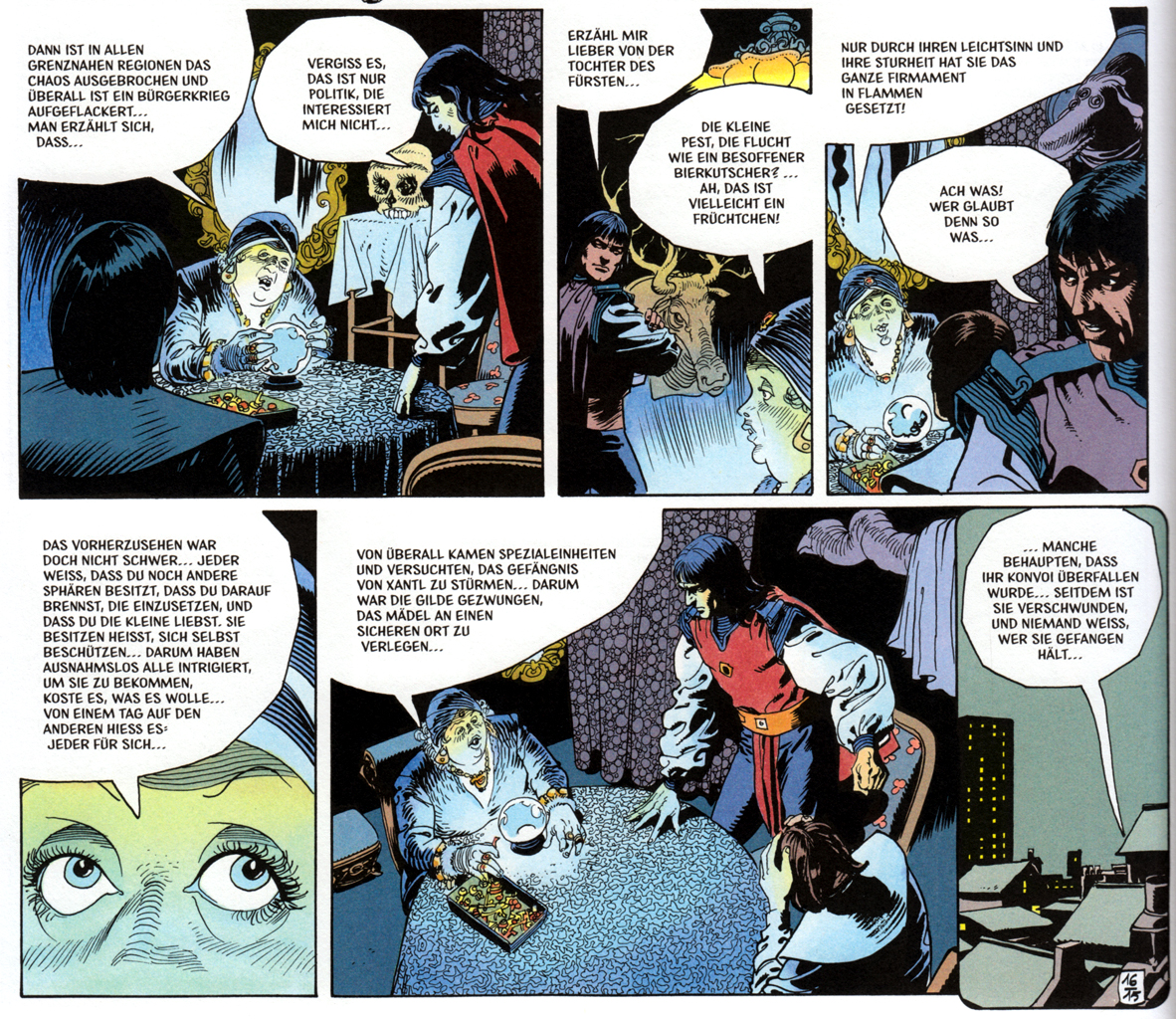

Axle und Matt holen Informationen bei einem hellsichtigen „Klatshveib“ ein, das uns Zeichner Ribera als Jahrmarktswahrsagerin vorstellt.

Im Anschluss kommt es erst zu einem Duell, dann zu einem Bündnis mit einer Gruppe von Hasardeuren, die tatsächlich wissen, wohin Muskie entführt wurde:

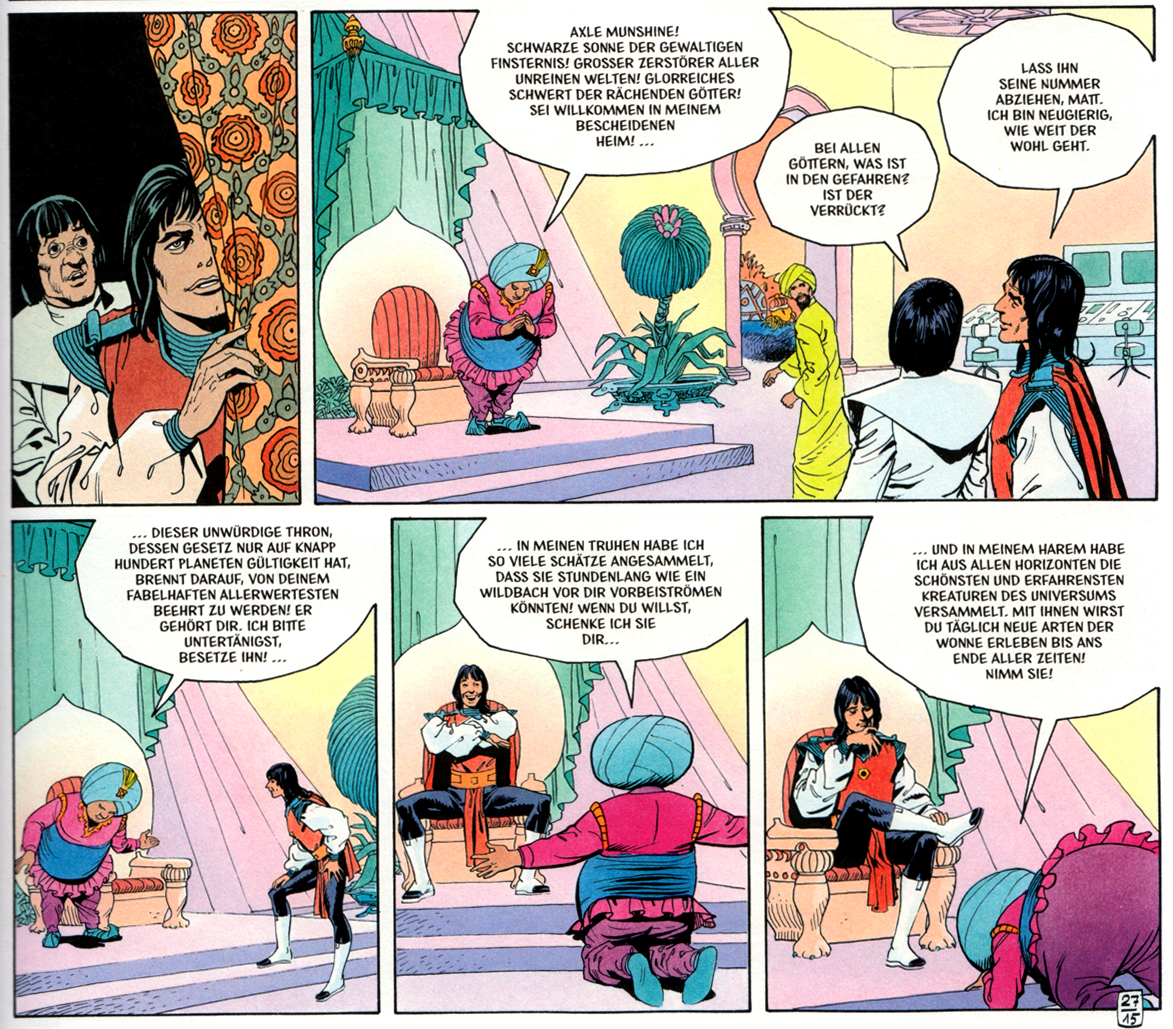

Der Emir Chaad-El-Khadore konnte im Getümmel einer Weltraumschlacht den Gefängniscontainer mit der jungen Frau an sich bringen und auf seinem Planeten verstecken.

Die Begegnung mit dem Herrscher inszenieren Godard und Ribera wie ein orientalisches Märchen. Der untersetzte Turbanträger lockt Axle mit Gold, Geschmeide und Haremsfrauen – doch unser Weltraumritter verlangt allein nach Muskie.

Was dann folgt, ist ein Schock:

Der Container mit Muskie konnte nie geöffnet werden, weil des Emirs Wissenschaftler am Code zur Türöffnung gescheitert sind.

Matts Computerhirn jedoch kann das Problem lösen. Doch uns alle erwartet eine Überraschung.

Jetzt bin ich als Rezensent in der Klemme, was ich noch schreiben kann, ohne alles auszubuchstabieren. Axles nächste Reaktion:

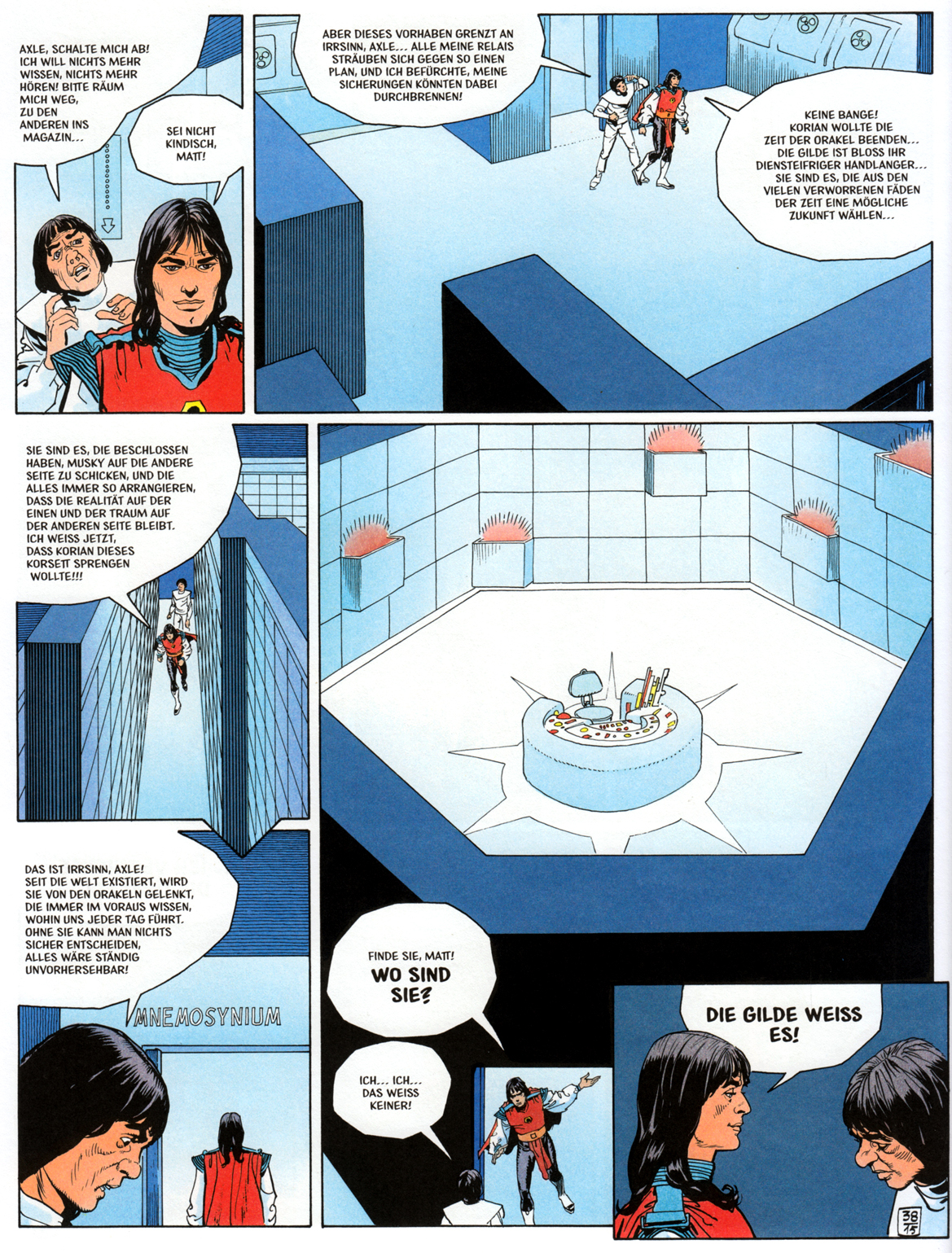

Da sein Vater Korian ihm die Vakuumsphäre überlassen hat, um die Gilde zu vernichten, fühlt sich Axle als Versager, weil er (um Muskie zu schützen) die Bombe nicht gezündet hat.

Nun aber dämmert ihm, dass seine Rache den Mächten hinter der Gilde gelten sollte: den Orakeln. Vernichtet er die Orakel, vernichtet er alle bislang gültigen Regeln und kann ein neues Zeitalter einläuten:

Was beim Anflug auf die Wohnstätte der Orakel passiert, darf ich ebenfalls nicht verraten. Allerdings werden Sie bei der Beschreibung des nächsten Albums sehen, dass Musky zurück ist!

Spoiler-Kompromiss: Die Erklärung dafür ist ziemlich geschraubt und kommt sehr plötzlich daher, ist in der Handlungslogik der Serie aber schlüssig und konsequent. So endet das Albumtrio 13/14/15 auf einem Neuanfang mit dem alten Personal.

Bisschen frech finde ich, dass Autor Godard im Grunde die alte Shimere-Dramaturgie wieder aufgreift: Axle streift durchs Weltall auf der verzweifelten Suche nach seiner Geliebten.

Da sind wir wieder, handlungstechnisch nicht vom Fleck gekommen.

(Oder ein cleverer Aufguss, wie man’s nimmt …)

„Die Zeit der Orakel“ macht einen schwächeren Eindruck als „Die kleine Herrin“, auch weil Ribera wieder etwas Leerlauf gestalten muss (ein Gerangel um die Bombe, ein Konflikt mit seinen Androiden, das Gewese des Emirs) – eigene Inszenierung ist definitiv nicht seine Stärke.

Nummer 16: „Die Müllkippe des Alls“

Kurios ist zunächst, dass dieses Album einzeln und für sich 1990 im Feest-Verlag herauskam – die vorherigen drei (es sei erinnert) nicht.

Was beweist, dass deutsche Verlage mit dem VAGABUND DER UNENDLICHKEIT „Rosinenpickerei“ getrieben haben.

Das legt ja nahe, dass „Die Müllkippe des Alls“ ein Höhepunkt der Serie sein könnte.

Wohlan: Die Nasenklammer aufgesetzt und mit den Augen voraus hinein in diese eventuell anrüchige Geschichte (Titel sind ganz wichtig, um Kundschaft anzulocken).

Axle und Musky sind wieder vereint, langweilen sich jedoch an Bord des Silberdelfins. Sie nehmen eine Boje auf, die sich als Weltraum-Werbewurfsendung entpuppt – und unseren Freunden eine Gewinnsause auf dem Spielerplaneten Stardup verspricht.

Autor Godard spielt erneut charmant mit Alltagsphänomenen, um diese dann in seiner fantastischen Zukunft fortzuspinnen: Auf Stardup geht das Spielfieber bei der Einreise schon los, als das Zollpersonal auf die Kriminalität der Ankommenden Wetten abschließt.

Axle und Musky werden als Falschspieler verdächtigt und zur Untersuchung abgeführt. Diese Prozedur wird durch die tägliche Ziehung der Lottozahlen unterbrochen, der sich alle Wesen des Planeten aufmerksam hingeben.

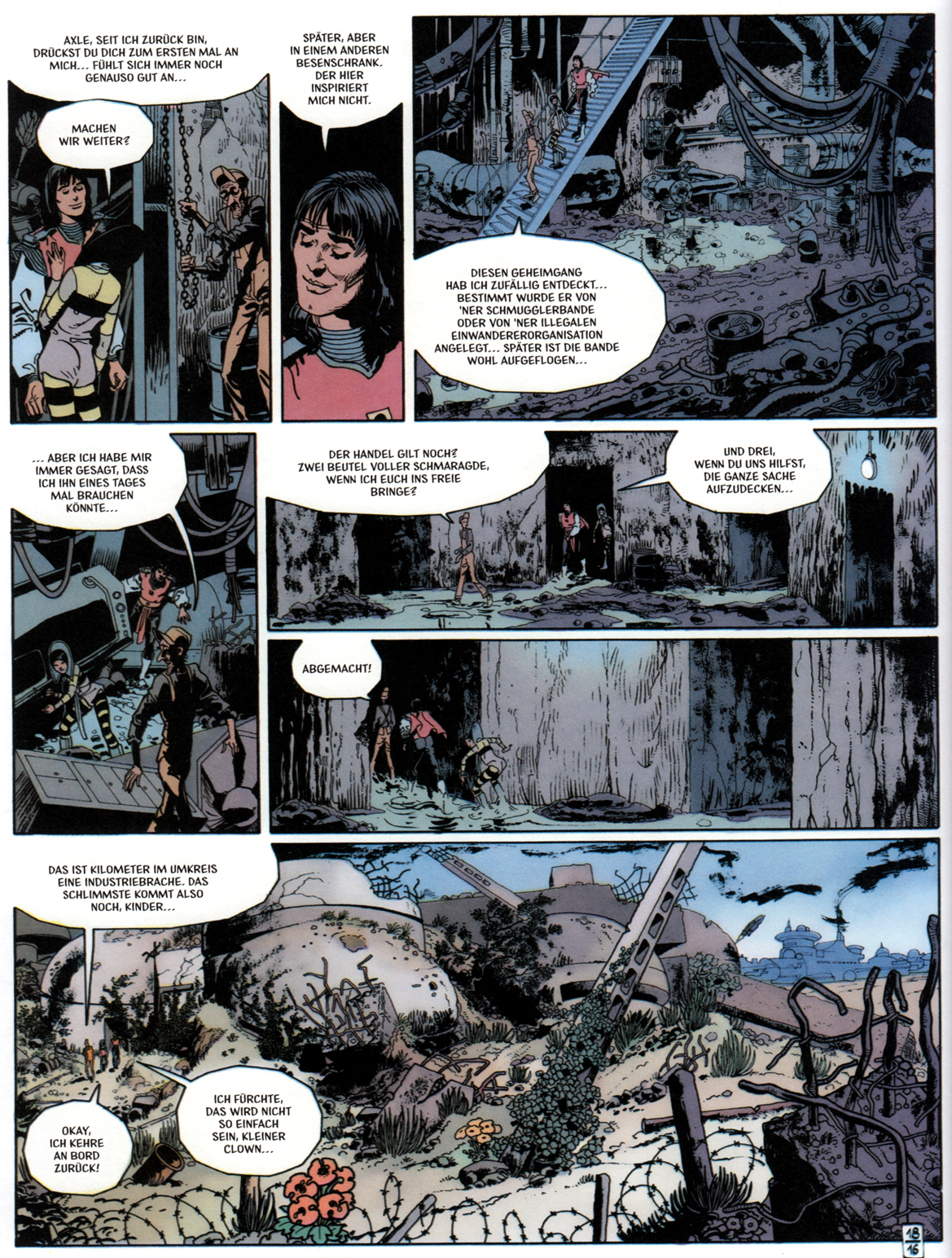

Diese Ablenkung nutzen unsere Abenteurer, um durch einen Geheimgang in die verlassene Unterstadt zu flüchten. Dabei weist ihnen ein hagerer Vogel den Weg, der sich Marthy nennt und als „Reinigungsgehilfe öffentlicher Flure zweiter Klasse“ ein Auskommen fristet.

Man driftet durch ein Kneipenviertel, als dort die Fahndung nach Axle bekannt wird. Fast wird er ergriffen, da erfolgt die nächste Lottoziehung, der sich alle manisch widmen.

Dieser Gag ist schön platziert und erlaubt die weitere Flucht.

Doch dann wird es schmierig: Marthy spielt mit einer Prostituierten eine Partie Roulette um die Benutzung ihrer Körperöffnungen.

Die Szene eskaliert, man wirft sich gegenseitig Betrug vor, es greifen die kriegerischen Kumpane der Dame an.

Axle kann die Reisegesellschaft freikaufen, doch bald sind alle Bewohner der Unterstadt hinter den Flüchtenden her.

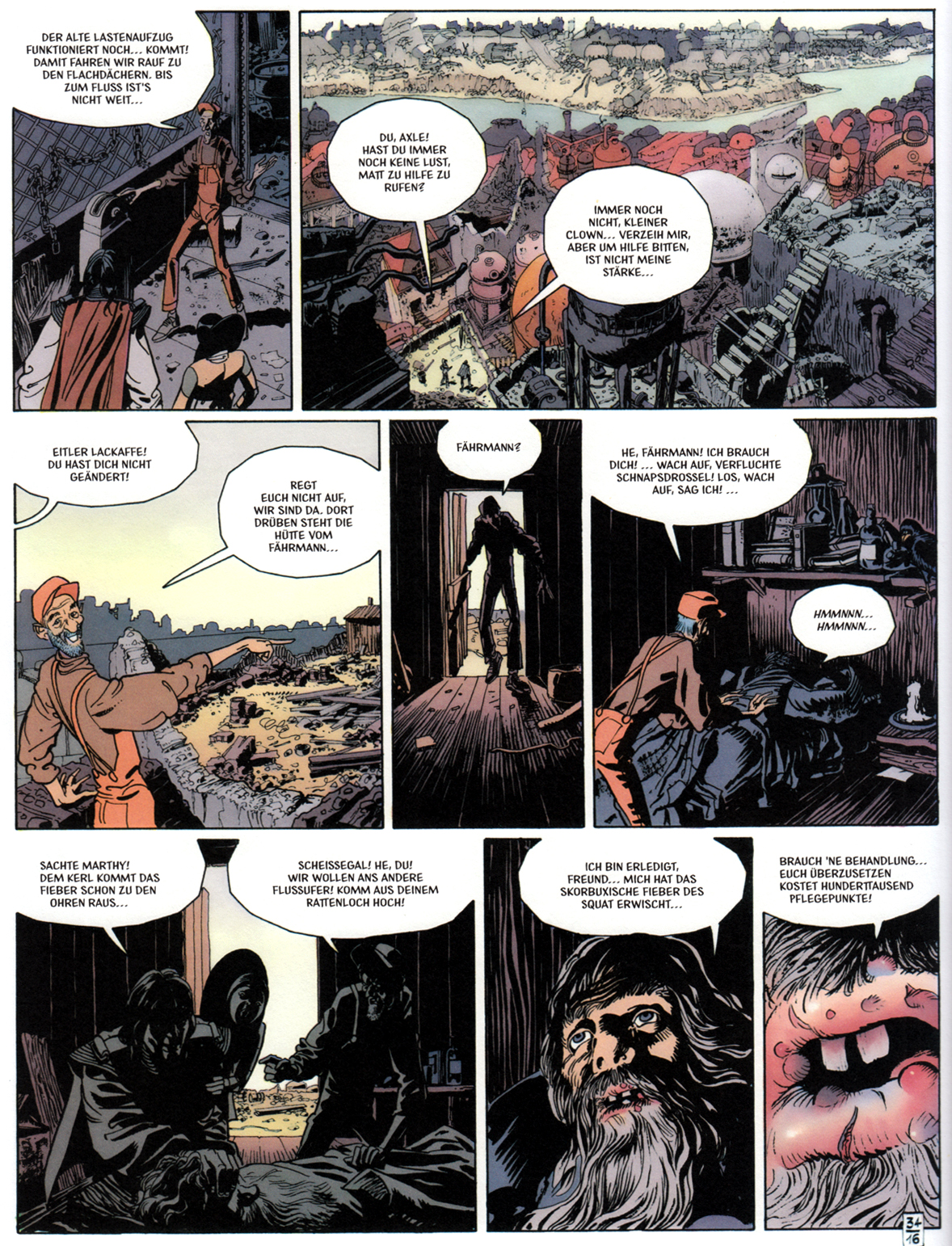

Schließlich kommt es darauf an, einen Fluss per Gondel zu überqueren, die ein kranker Fährmann kontrolliert.

Es ergibt sich ein satirisches Gespräch über Krankenversicherungen, das nochmal betont, wie auf Stardup wirklich jeder Bereich des Lebens durch ein Glücksspiel gestaltet wird.

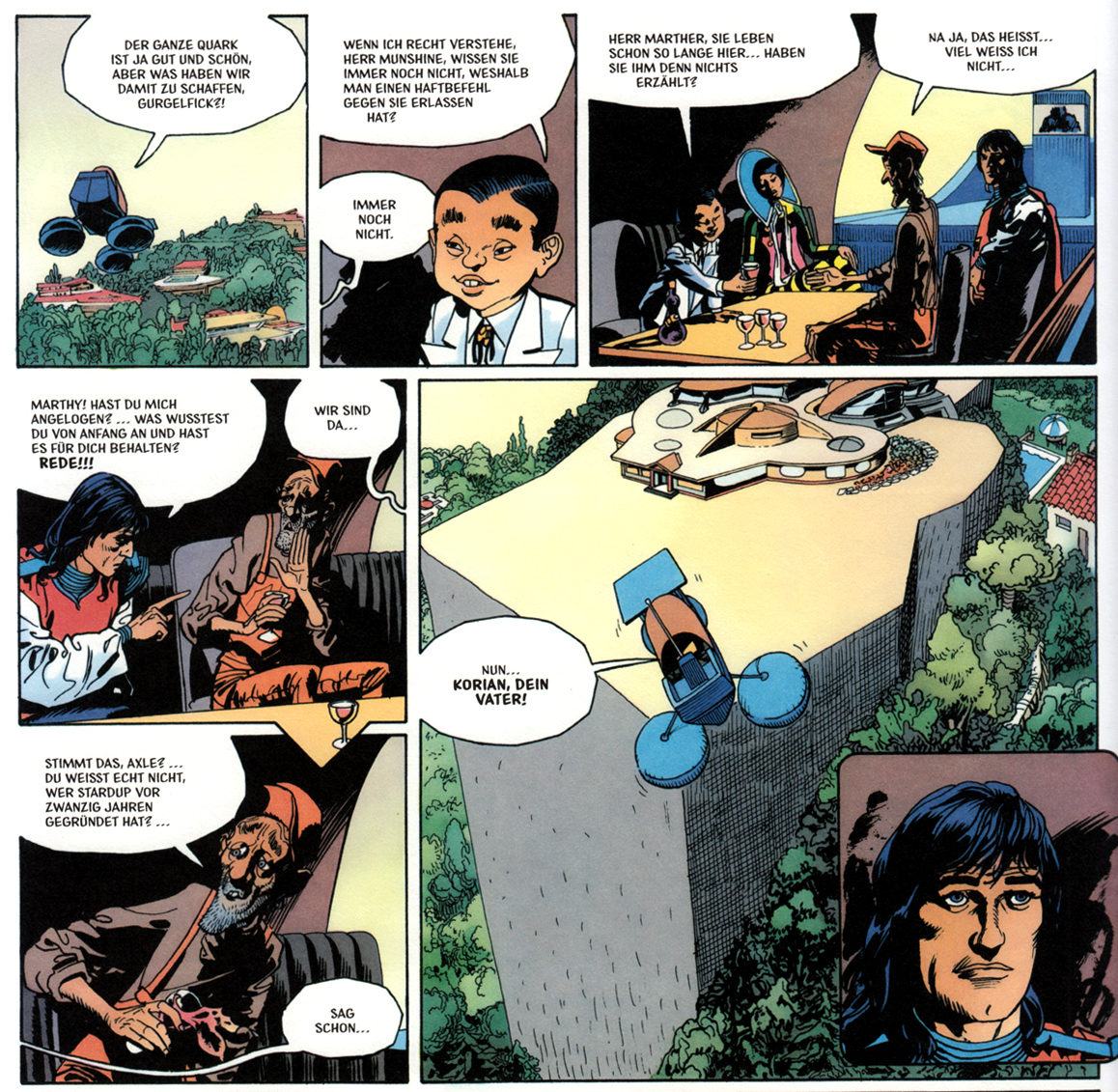

Als die Gondel mitten in der Luft steckenbleibt, werden Axle, Musky und Marthy von einem Fremden mit Fluggerät eingesammelt.

Jeddha Orianelli heißt der kleine Mann, der der zukünftige Präsident von Stardup werden möchte.

Er offenbart unseren Freunden, dass die Regierung in Wirklichkeit nicht hinter Axle, sondern seinem Vater Korian her ist!

Der habe vor etlichen Jahren den Planeten Stardup so geformt, wie er heute ist, sich das Spielprinzip ausgedacht und für sich selber eine todsichere Gewinnmethode erfunden.

Dieses so genannte „himmlische System“ sei wahrscheinlich in den Datenbanken des Silberdelfins verborgen und werde deswegen von allen Parteien gesucht.

Mit dem System gelänge jede Wette und werde jedes Spiel gewonnen, denn damit könne man einen kurzen Blick in die Zukunft werfen!

Auf dieser Bemerkung endet dieses sechzehnte Album und verweist auf eine Fortsetzung.

Auch wenn ich gerade den Inhalt flott und interessant wiedergeben konnte, war die Lektüre mühsam. Ich muss Band 16 im Ganzen ein schlechtes Zeugnis ausstellen:

Gegen die pauschale Prämisse (Erkundung eines seltsamen Planeten) kann ich nichts einwenden, aber dann langgezogene Fluchtszenen ausmalen, in denen skurrile Figuren abstruses Zeug brabbeln – das ist nicht „abendfüllend“.

Dazu sind weder die Charaktere noch das Gesagte originell genug.

Außerdem drängt sich der Verdacht auf, dass die Serie ihre Hauptfiguren (Axle und Musky) nicht zu entwickeln weiß.

Obwohl von dramatischen Geschehnissen gebeutelt, benehmen sich die beiden wieder wie zu Beginn miteinander: Er zeigt ihr die kalte Schulter, sie quengelt anzüglich an ihm herum.

Ein weiterer Schlag ist das Vorwort zu Band 16, in dem Autor und Zeichner uns Leserinnen und Leser mit der Botschaft beglücken, dass zukünftig „alle vier Monate ein Album“ erscheinen werde.

Das ist eine gute Nachricht?! Ach, du lieber Himmel. Das ist die Ankündigung von Fließbandproduktion und Schludrigkeit.

Schon „Die Müllkippe des Alls“ macht grafisch erneut nicht den besten Eindruck. Zeichner Ribera ist Profi genug, keinen Pfusch abzuliefern, aber brillieren tut er hier nicht (zumal im letzten Panel der Hinweis auftaucht: „Mitarbeit an den Hintergründen: Plumaille.“

Wie dem auch sei: Ich wappne mich für Sammelband Nummer 5, das schaue ich mir weiter an. Zum Schluss verweise ich die Interessierten unter Ihnen auf die Verlagsseite bei Kult Comics.

Positiv finde ich weiterhin die Art, wie die Serie zeitgeistige Phänomene aufnimmt und in satirische Perspektive kleidet – hier die kommerziell-spielerische Durchdringung aller Lebensbereiche, die wir heute „Gamification“ nennen.